企业商业化的概念及路径

在当今复杂多变的商业环境中,企业如何实现有效的商业化转型和持续增长,是每一个企业管理者和创业者亟待解决的问题。本文从商业化的本质出发,详细剖析了企业商业化的三个关键子流程:从创意到实验室产品/服务、从实验室产品到规模化产品/服务,以及从规模化产品到市场端的落地。 商业化的本质,是个体通过其提供的产品或服务,与社会其他个体完成价值互换的闭环行为。 商业化的载体是有效交易,只有承载于有效交易之上的价值互换行为,才是有意义、有价值,而对于个体而言,只有达成有效交易的商业化,才能够为其带来持续的价值获取。 有几个我们需要明确的关键理解: 1、商业化需要持续性,如果价值互换行为缺少持续性,这种交易,哪怕是有效交易,也不可能被理解为商业化,比如城市的招商引资行为,非洲国家对本国自然资源的售卖,以及古董交易行为,在企业层面,一个正常运转的公司,如果只能够基于2~3个客户完成价值交互,比如掮客或者创始人资源,这类商业化有其价值,但因为不可持续,不可复制,对公司规模和公司持续性方面存在制约。(这也是为什么一切区域型代理公司或者渠道商不可能做大的原因,这种生意当然也有其必然性和价值,但是从商业化设计上,就要摒弃做大做强的观点,立足最大化价值变现,获取资金积累后,寻找新的投资方向。) 2、商业化需要有价值交互,并且价值交互对于交易双方而言都能够带来价值,并且可以通过多重价值交互行为的叠加,实现商业价值。如媒体和网络平台免费为受众提供其感兴趣的内容,受众通过对内容的浏览和关注,为媒体和平台带来了浏览量及其背后的“受众注意力”,尽管内容的交易行为是免费的,但因为媒体和平台掌握着受众注意力资源,因此可以将这些资源出售给需求方,进而获得经济价值。所有的免费行为背后,都是至少两个或以上的商业化行为叠加。 3、凡是带有责任和义务性质的交易行为,都不是有效的商业化行为。比如政府通过税收为纳税者提供的社会价值,医疗保险通过日常的费用缴纳,通过社会保障体系为缴纳者提供医疗保障,这些行为不属于商业化,因为它对于缴纳者来说,存有义务和责任。 企业和公司的商业化结果,对我们的影响是巨大的,它决定了我们人生至少三分之一的时间消耗是否能够获得与之对等的价值,尽管很多时候我们都被裹挟着前进。 广义商业化流程,又可以分为三个独立闭环的子流程,这个流程的作用,是在于规划、设计以及实施,让企业和公司具备通过交易获取到满足相关利益方预期商业价值的重要载体和基本保障。 1、从创意到实验室产品/服务 2、从实验室产品到规模化产品/服务 3、从规模化产品/服务到市场端 子流程一:从创意到实验室产品/服务 任何商业行为的起点,都是一个创意或者称之为点子,创意和点子往往来自以下几个方面: 1、技术革新,新技术应用以及新技术具象化的产品或能力被先行者验证了的某些具体的用途,这些变化可以产生创意或者点子; 2、现有生产资料分配、生产关系格局的改变,比如改革开放、招商引资、政策引导,都会带来对现有生产资料的重新分配,以及对生产关系中各方角色的权利和义务变革,这些变化会产生新的创意或者点子; 3、创业者禀赋的差异性,如果我们对于当下的初创企业进行大数据统计可以发现,很多初创公司的创业者大部分来自某大型企业的高级管理层,或者掌握着某项独特资源,比如渠道资源、技术能力、团队资源、客户资源等等,他们通过自己掌握的资源及其中蕴含的尚未被满足的需求之间可能存在的匹配性,产生了新的创意和点子; 4、内部创新,在已有商业模式和经营场景下,通过衍生创新、边缘创新、平台生态、带来内部创新。而在主产品领域的创新,则更多地要依赖技术革新和分配业绩改变带来的影响,依靠公司内部资源进行自我革命而对主产品领域创新带来新的商业机会,成功概率很低; 在出现了创意或者点子后,我们需要进行需求验证,因为这个环节,往往不会出现非常明确的客户画像,我们只是洞察或者找到了某些未被满足的需求。 需求验证的主要目的,是将需求具象化,不能是我想吃饭,我想谈恋爱这样宽泛而正确的需求,它需要被具象到特定的用户、场景和结构中,比如:我想用相对低廉的价格品尝到那些米其林星级餐厅的食物、我想在每天晚上下班以后回家可以减少洗菜、切菜和备菜的时间,但我并不想吃外卖等。 需求具象化后,我们与前期产生的创意或者点子进行匹配,以确保流程中的前者,包括后者。比如预制菜,可以满足回家简单准备一顿饭的需求,也可以满足除夕年夜饭的需求,也可以满足在家招待亲朋好友的需求等等。 这一步,主要是在验证创意或者点子的价值,客观地说,在诸多商业化场景中,我们寻找新的客户需求容易,但是改变创意或者点子,或者改变其背后的资源和禀赋,都是更困难的。 在完成了需求具象化以后,我们就需要去进行用户验证,简单点说,就是寻找种子用户,他们的需求更清晰、更明确、更强烈,更愿意支持我们进行场景沟通、试用尝试,通过对该类用户的选择、获取、分析以及沟通,企业方可以明确其创意及需求匹配之下的商业价值,简单点说,就是付费意愿。 与此同时,我们需要进行实验室产品/服务的生产和设计,用户验证和实验室产品生产之间,往往会重合,并且在互联网时代,种子用户也可以参与到实验室产品的初次生产及研发过程,并且提供更为用户视角的建议和想法。 与此同时,实验室产品/服务的生产和设计,也是验证现有资源或科技水平能否实现或者满足创意、需求、用户的要求,比如在VR领域或者元宇宙领域,在智能眼镜等穿戴式设备的领域,技术成熟度是直接限制和制约创意实现、需求实现和用户要求达成的。 子流程二:从实验室产品到规模化产品/服务 一般情况,实验室产品/服务的可行性,是第一阶段子流程的终点,很多企业的商业化行为,往往都会在这个阶段就戛然而止。一旦通过了这个阶段,则需要进行第二个阶段,确认是否可以实现规模化生产。 这个阶段的第一个环节,是财务评估,包括基础成本、投入资源、时间成本、ROI评估、风险评估等等环节,这个环节往往需要专业团队的介入,并且在不受到权力影响的状态下,相对客观地进行评估和测算。 与此同时,需要引入市场调研团队或者专业的定价团队,进行市场产品/服务价格的预估,包括现有价格、替代品价格、可解决同类型需求的产品/服务价格等,定价的有效性、准确性决定了产品规模化生产的可行性,同时它也决定了在第三阶段我们市场化结果的效率。 第二阶段的最后一个环节,是供应链设计及可实质性,这个环节决定了我们的规模、产能,并且是最重要的初期投入。 往往这个阶段可选择的,包括完全自建、部分自建、战略合作三个方式。 完全自建不用赘述,比如软件行业的创业或者软件公司的新业务开发,基本是这个方式。 部分自建在硬件生产中较为常见,通过外包、OEM等方式,可以将生产环节外包,降低初期的成本投入。 战略合作包括了三种方式:掌握技术或知识产权专利,从生产到销售都选择战略合作伙伴;掌握渠道资源,从产品、生产都选择战略合作伙伴;掌握终端客户资源,除了销售环节外,其他全部依托战略合作伙伴资源。 子流程三:从规模化产品/服务到市场端 这个环节,在企业内部往往被称为GTM,它的链路长且复杂,但是核心是三个关键里程碑: A、交易设计 B、营销战略 C、组织战略 其中,交易设计是核心,因为任何一个商业化,最终都是需要通过交易来实现双方价值的满足,而交易设计所涵盖的内容,则完整地覆盖了从企业的销售链路、消费者的采购链路、产品/服务的认知链路、竞争链路。一个好的交易设计,可以让四个链路之间有序融合,相互支持,形成最大合力,而设计糟糕的交易,则有可能在四个链路之间产生冲突,相互拉扯,内耗严重。 比如企业的销售链路选择的是低成本的网络及电销模式,消费者的采购链路则是以企业采购为主,产品/服务的认知构建却是通过互联网和自媒体,在面对竞争对手时选择价格竞争策略,这样的交易设计,相互之间是完全背离的,如果在考虑到定价的影响,企业交易效率和交易规模的增长,必然是个悲剧。 营销战略核心解决的是“最后一公里”的问题,它包括了“推、拉”两个动作,特别是在当今的市场环境下,如何低成本、高人效、可复制的设计和落地营销战略,并建立市场、销售、活动、促销、激励等子战略,对于建立企业竞争力来说,是至关重要的。 组织战略则是以上两个环节的必要支撑,基于产品/服务的特性、客户的偏好、消费的路径等等差异性,组织能力和结构是需要差别的,特别是在部分软件和互联网领域的2B企业中,受到2C和消费品的影响,组织构建过度追求年轻、创意、变动,而忽略了稳健、交易、需求,导致一群不满5年行业经验的营销及销售人员为中坚力量,去为客户20年行业经验的决策者提供行业解决方案,其中的风险和冲突不言而喻。 组织战略,从来都不应该围绕个人的偏好以及所谓的先进理论来构建,它的核心就是围绕我们的交易设计和营销战略,用最稳定、合理、高效的组织及团队形态,去支持和完成以上两个目标的实现与达成。 广义的商业化,是企业和公司持续经营和良性运营的基础,不管是第几增长曲线,其成功都需要建立在企业商业化成功的基础上,否则,就只是企业在资本支撑下的自嗨而已。 狭义的商业化,则是要提升企业的交易效率,通过商业模式、盈利模式、定价策略、营销策略,从交易规模、交易时效层面,提升组织的运营效能,立足当下资源,提升商业成果。 作者:运营的不惑屋,公众号:运营的不惑屋 本文由 @运营的不惑屋 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

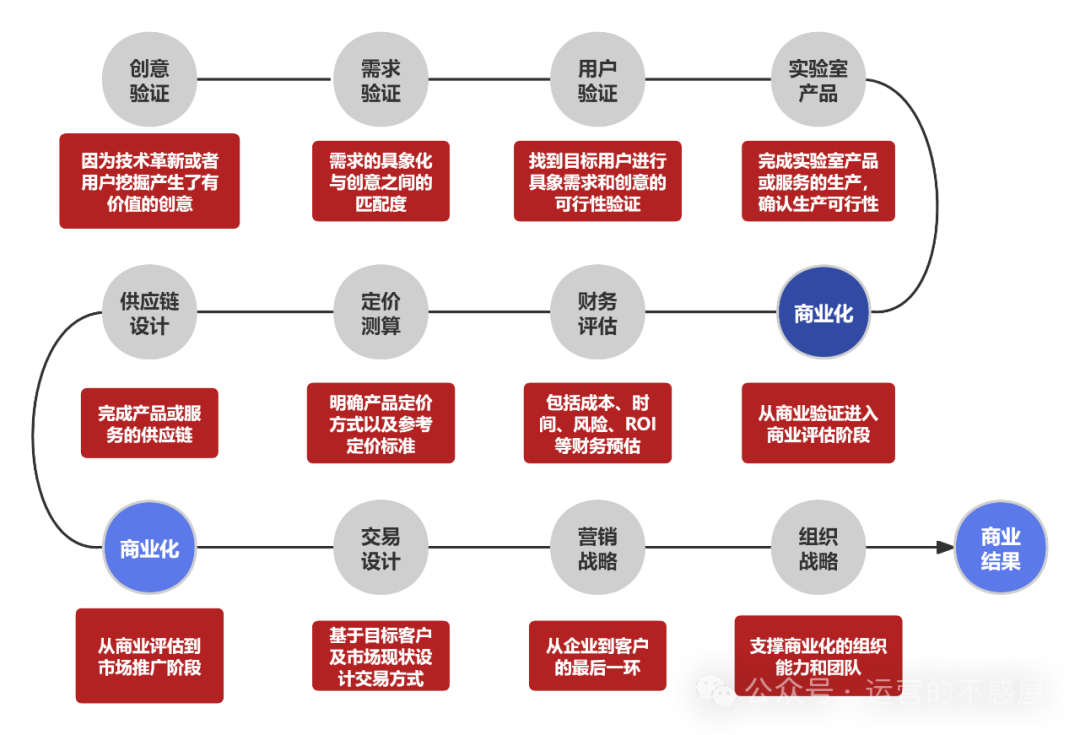

在当今复杂多变的商业环境中,企业如何实现有效的商业化转型和持续增长,是每一个企业管理者和创业者亟待解决的问题。本文从商业化的本质出发,详细剖析了企业商业化的三个关键子流程:从创意到实验室产品/服务、从实验室产品到规模化产品/服务,以及从规模化产品到市场端的落地。

商业化的本质,是个体通过其提供的产品或服务,与社会其他个体完成价值互换的闭环行为。

商业化的载体是有效交易,只有承载于有效交易之上的价值互换行为,才是有意义、有价值,而对于个体而言,只有达成有效交易的商业化,才能够为其带来持续的价值获取。

有几个我们需要明确的关键理解:

1、商业化需要持续性,如果价值互换行为缺少持续性,这种交易,哪怕是有效交易,也不可能被理解为商业化,比如城市的招商引资行为,非洲国家对本国自然资源的售卖,以及古董交易行为,在企业层面,一个正常运转的公司,如果只能够基于2~3个客户完成价值交互,比如掮客或者创始人资源,这类商业化有其价值,但因为不可持续,不可复制,对公司规模和公司持续性方面存在制约。(这也是为什么一切区域型代理公司或者渠道商不可能做大的原因,这种生意当然也有其必然性和价值,但是从商业化设计上,就要摒弃做大做强的观点,立足最大化价值变现,获取资金积累后,寻找新的投资方向。)

2、商业化需要有价值交互,并且价值交互对于交易双方而言都能够带来价值,并且可以通过多重价值交互行为的叠加,实现商业价值。如媒体和网络平台免费为受众提供其感兴趣的内容,受众通过对内容的浏览和关注,为媒体和平台带来了浏览量及其背后的“受众注意力”,尽管内容的交易行为是免费的,但因为媒体和平台掌握着受众注意力资源,因此可以将这些资源出售给需求方,进而获得经济价值。所有的免费行为背后,都是至少两个或以上的商业化行为叠加。

3、凡是带有责任和义务性质的交易行为,都不是有效的商业化行为。比如政府通过税收为纳税者提供的社会价值,医疗保险通过日常的费用缴纳,通过社会保障体系为缴纳者提供医疗保障,这些行为不属于商业化,因为它对于缴纳者来说,存有义务和责任。

企业和公司的商业化结果,对我们的影响是巨大的,它决定了我们人生至少三分之一的时间消耗是否能够获得与之对等的价值,尽管很多时候我们都被裹挟着前进。

广义商业化流程,又可以分为三个独立闭环的子流程,这个流程的作用,是在于规划、设计以及实施,让企业和公司具备通过交易获取到满足相关利益方预期商业价值的重要载体和基本保障。

1、从创意到实验室产品/服务

2、从实验室产品到规模化产品/服务

3、从规模化产品/服务到市场端

子流程一:从创意到实验室产品/服务

任何商业行为的起点,都是一个创意或者称之为点子,创意和点子往往来自以下几个方面:

1、技术革新,新技术应用以及新技术具象化的产品或能力被先行者验证了的某些具体的用途,这些变化可以产生创意或者点子;

2、现有生产资料分配、生产关系格局的改变,比如改革开放、招商引资、政策引导,都会带来对现有生产资料的重新分配,以及对生产关系中各方角色的权利和义务变革,这些变化会产生新的创意或者点子;

3、创业者禀赋的差异性,如果我们对于当下的初创企业进行大数据统计可以发现,很多初创公司的创业者大部分来自某大型企业的高级管理层,或者掌握着某项独特资源,比如渠道资源、技术能力、团队资源、客户资源等等,他们通过自己掌握的资源及其中蕴含的尚未被满足的需求之间可能存在的匹配性,产生了新的创意和点子;

4、内部创新,在已有商业模式和经营场景下,通过衍生创新、边缘创新、平台生态、带来内部创新。而在主产品领域的创新,则更多地要依赖技术革新和分配业绩改变带来的影响,依靠公司内部资源进行自我革命而对主产品领域创新带来新的商业机会,成功概率很低;

在出现了创意或者点子后,我们需要进行需求验证,因为这个环节,往往不会出现非常明确的客户画像,我们只是洞察或者找到了某些未被满足的需求。

需求验证的主要目的,是将需求具象化,不能是我想吃饭,我想谈恋爱这样宽泛而正确的需求,它需要被具象到特定的用户、场景和结构中,比如:我想用相对低廉的价格品尝到那些米其林星级餐厅的食物、我想在每天晚上下班以后回家可以减少洗菜、切菜和备菜的时间,但我并不想吃外卖等。

需求具象化后,我们与前期产生的创意或者点子进行匹配,以确保流程中的前者,包括后者。比如预制菜,可以满足回家简单准备一顿饭的需求,也可以满足除夕年夜饭的需求,也可以满足在家招待亲朋好友的需求等等。

这一步,主要是在验证创意或者点子的价值,客观地说,在诸多商业化场景中,我们寻找新的客户需求容易,但是改变创意或者点子,或者改变其背后的资源和禀赋,都是更困难的。

在完成了需求具象化以后,我们就需要去进行用户验证,简单点说,就是寻找种子用户,他们的需求更清晰、更明确、更强烈,更愿意支持我们进行场景沟通、试用尝试,通过对该类用户的选择、获取、分析以及沟通,企业方可以明确其创意及需求匹配之下的商业价值,简单点说,就是付费意愿。

与此同时,我们需要进行实验室产品/服务的生产和设计,用户验证和实验室产品生产之间,往往会重合,并且在互联网时代,种子用户也可以参与到实验室产品的初次生产及研发过程,并且提供更为用户视角的建议和想法。

与此同时,实验室产品/服务的生产和设计,也是验证现有资源或科技水平能否实现或者满足创意、需求、用户的要求,比如在VR领域或者元宇宙领域,在智能眼镜等穿戴式设备的领域,技术成熟度是直接限制和制约创意实现、需求实现和用户要求达成的。

子流程二:从实验室产品到规模化产品/服务

一般情况,实验室产品/服务的可行性,是第一阶段子流程的终点,很多企业的商业化行为,往往都会在这个阶段就戛然而止。一旦通过了这个阶段,则需要进行第二个阶段,确认是否可以实现规模化生产。

这个阶段的第一个环节,是财务评估,包括基础成本、投入资源、时间成本、ROI评估、风险评估等等环节,这个环节往往需要专业团队的介入,并且在不受到权力影响的状态下,相对客观地进行评估和测算。

与此同时,需要引入市场调研团队或者专业的定价团队,进行市场产品/服务价格的预估,包括现有价格、替代品价格、可解决同类型需求的产品/服务价格等,定价的有效性、准确性决定了产品规模化生产的可行性,同时它也决定了在第三阶段我们市场化结果的效率。

第二阶段的最后一个环节,是供应链设计及可实质性,这个环节决定了我们的规模、产能,并且是最重要的初期投入。

往往这个阶段可选择的,包括完全自建、部分自建、战略合作三个方式。

完全自建不用赘述,比如软件行业的创业或者软件公司的新业务开发,基本是这个方式。

部分自建在硬件生产中较为常见,通过外包、OEM等方式,可以将生产环节外包,降低初期的成本投入。

战略合作包括了三种方式:掌握技术或知识产权专利,从生产到销售都选择战略合作伙伴;掌握渠道资源,从产品、生产都选择战略合作伙伴;掌握终端客户资源,除了销售环节外,其他全部依托战略合作伙伴资源。

子流程三:从规模化产品/服务到市场端

这个环节,在企业内部往往被称为GTM,它的链路长且复杂,但是核心是三个关键里程碑:

A、交易设计

B、营销战略

C、组织战略

其中,交易设计是核心,因为任何一个商业化,最终都是需要通过交易来实现双方价值的满足,而交易设计所涵盖的内容,则完整地覆盖了从企业的销售链路、消费者的采购链路、产品/服务的认知链路、竞争链路。一个好的交易设计,可以让四个链路之间有序融合,相互支持,形成最大合力,而设计糟糕的交易,则有可能在四个链路之间产生冲突,相互拉扯,内耗严重。

比如企业的销售链路选择的是低成本的网络及电销模式,消费者的采购链路则是以企业采购为主,产品/服务的认知构建却是通过互联网和自媒体,在面对竞争对手时选择价格竞争策略,这样的交易设计,相互之间是完全背离的,如果在考虑到定价的影响,企业交易效率和交易规模的增长,必然是个悲剧。

营销战略核心解决的是“最后一公里”的问题,它包括了“推、拉”两个动作,特别是在当今的市场环境下,如何低成本、高人效、可复制的设计和落地营销战略,并建立市场、销售、活动、促销、激励等子战略,对于建立企业竞争力来说,是至关重要的。

组织战略则是以上两个环节的必要支撑,基于产品/服务的特性、客户的偏好、消费的路径等等差异性,组织能力和结构是需要差别的,特别是在部分软件和互联网领域的2B企业中,受到2C和消费品的影响,组织构建过度追求年轻、创意、变动,而忽略了稳健、交易、需求,导致一群不满5年行业经验的营销及销售人员为中坚力量,去为客户20年行业经验的决策者提供行业解决方案,其中的风险和冲突不言而喻。

组织战略,从来都不应该围绕个人的偏好以及所谓的先进理论来构建,它的核心就是围绕我们的交易设计和营销战略,用最稳定、合理、高效的组织及团队形态,去支持和完成以上两个目标的实现与达成。

广义的商业化,是企业和公司持续经营和良性运营的基础,不管是第几增长曲线,其成功都需要建立在企业商业化成功的基础上,否则,就只是企业在资本支撑下的自嗨而已。

狭义的商业化,则是要提升企业的交易效率,通过商业模式、盈利模式、定价策略、营销策略,从交易规模、交易时效层面,提升组织的运营效能,立足当下资源,提升商业成果。

作者:运营的不惑屋,公众号:运营的不惑屋

本文由 @运营的不惑屋 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务