AI对内容创作者可能带来的影响?

随着AI技术的飞速发展,内容创作领域正经历着前所未有的变革。AI不仅能够快速响应用户的问题,还能提供高质量的实用型内容,这让许多内容创作者开始思考:AI将如何改变他们的工作方式和创作模式?本文将探讨AI对内容创作者的具体影响,分析哪些创作者最可能受到AI的冲击,以及内容创作者如何利用AI提升创作效率和质量。 今天我们要谈个比较深刻的话题:AI对内容创作者可能带来的影响。 起因是豆芽君发现自己有比较长一段时间没用百度这类搜索引擎,也没用知乎这种比较专业的内容平台。 在写这篇文章时,豆芽君特意先不列框架,避免先有结论再堆积材料。我们就按想到啥,逐步推导的方式来细谈下AI对内容创作者的具体影响。 注:我们以下谈的内容仅限非虚构内容,不考虑小说、诗歌、散文等,只考虑实用型内容。 我们什么时候会去看非虚构的内容? 多数人都是先有自己的问题,才有找答案的需求。嗯,这里就有一个获取答案的效率问题。而多数人都会选择效率最高的方式。 豆芽君上周给自己立了一个目标:每周问AI不少于20个问题。在我使用AIGC产品的过程中,每次写完问题,按下发送键的那一刻,看着AI立马快速响应,瞬间输出回复的样子,我感到它比以前即时聊天工具QQ刚出来,QQ好友噼里啪啦的回复都还及时。这种体验是极棒的,因为没人喜欢等待。 效率,这个词是速度和效果的结合体。AI除了响应的速度快,它输出的效果也是我们关注的重点。 1年半以前,豆芽君就开始使用国外的AIGC产品。当时个人的评价是:在一些工作有关的问题上,其回答内容的专业水平,达到了8-10年职场人的平均水平。现在,国内的AIGC产品发展也很快,且使用的成本更低,豆芽君已经基本没用国外产品。在使用国内产品时,个人的评价是:只要你会提问,它现在的水平不输有15年以上工作经验的职场人。 不信,我截图几个专业问题给你看看 试问你有15年工作经验的话,能比它回答的更有水平吗? 人们在多数情况下都会选择性价比更高的方法,所以原本那些阅读内容是为了解决自己的问题的人,会考虑慢慢转向使用AI来解答自己的问题。 哪些人在哪些场景下,依然会选择原来的PGC/UGC内容? 我们都抵挡不住技术的洪流,新技术的出现会改变人们的生活/工作方式。很多人热衷于谈政治这种宏观的话题,但它实际离我们普通人都太远且不可控。真正深刻影响每个人生活的是新技术。 AI一定会分走一大块的内容蛋糕,这是不争的事实。其实每次新技术的出现,都是重新洗牌、分蛋糕的过程。 我们继续说说哪些人在哪些场景下依然会去看PGC/UGC的内容? 目前AI与人的交互方式是用户先提问,AI再响应。未来的话,哪怕AI可能会主动问候用户,但那也是基于程序员在后台预设的规则,只是这种规则不是固定时间、固定方式,而是AI会根据它与不同人的交流,识别用户的偏好来产生个性化的主动问候(以上仅是豆芽君根据当前的技术和人性的普遍需求给出的推测)。 其实不善于提问、不主动思考问题的人很多,他们依然喜欢被动享受内容的喂养。 哪怕是那些善于提问和思考的人,他们也有消遣的需求。比如这一刻我只想消遣下时间,或者我就想猎奇下,我同样也会随意打开微博、今日头条这类PGC/UGC内容平台,去看别人写的内容。 毕竟想问题、提问题这件事本身是要死很多脑细胞的事。所以人们在上面的场景下,还是会习惯被已有的内容喂养。 是人类基因的bug,人类的精力有限、欲望无穷,给PGC/UGC们永远地留有机会。最大的变化是那些善于提问题,喜欢高效率的人会慢慢转移阵地到AI上。 哪些内容创作者会受AIGC的明显影响? 从我们上面的假设来看,那些能由用户通过语言描述清楚的问题/需求,都可能会受AI的影响。 如果从大类上来看,非虚构类内容会远大于虚构类内容。因为非虚构类的问题更具体,用户可以比较轻易地向AI提问。虚构类的内容,一般人提不出来。如果能提出来的,大概率也是与作者本人相当水平的读者了。 所以像豆芽君这类写职场专业内容的人是最直接受影响的创作者。 理论上来说,所有已经能总结出规律,已经写成书、文章的内容都可能会受AI的影响。因为AI训练的输入源就包含了这些内容,就看用户是否能提出有效的问题。 但有的内容本身的门槛较高,比如像金融、绘画有比较陌生、艰深的名词概念。有的学科的理论体系比较庞杂、不是呈现常见的线性化,非本专业的人难以问出有质量的问题。 这些领域的话,依然需要有比较亲民的PGC/UGC作者善用通俗的语言来对大众进行科普。 这样分析一番,其实AI对那些有3年以上工作经验的人最友好。因为这群人基本掌握了所在领域的基本概念,也摸到了一定的门道。他们如果善用AI,就等同于身边请了一位高手来当老师。 基于以上的逻辑分析,非虚构类的PGC/UGC面向的主要人群和内容应该是: 该领域-1到3岁的用户,内容要求更亲民、科普 该领域15岁以上的用户,内容要有更宽的广度或更深的深度。 其实内容创作者们也都已经借助AI工具在创作了。至于有人说用AI是作弊,豆芽君只想说:如果工具是给所有人都能用的,那还叫作弊吗? 祝新年快乐! 本文由人人都是产品经理作者【豆芽悟】,微信公众号:【豆芽悟】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

随着AI技术的飞速发展,内容创作领域正经历着前所未有的变革。AI不仅能够快速响应用户的问题,还能提供高质量的实用型内容,这让许多内容创作者开始思考:AI将如何改变他们的工作方式和创作模式?本文将探讨AI对内容创作者的具体影响,分析哪些创作者最可能受到AI的冲击,以及内容创作者如何利用AI提升创作效率和质量。

今天我们要谈个比较深刻的话题:AI对内容创作者可能带来的影响。

起因是豆芽君发现自己有比较长一段时间没用百度这类搜索引擎,也没用知乎这种比较专业的内容平台。

在写这篇文章时,豆芽君特意先不列框架,避免先有结论再堆积材料。我们就按想到啥,逐步推导的方式来细谈下AI对内容创作者的具体影响。

注:我们以下谈的内容仅限非虚构内容,不考虑小说、诗歌、散文等,只考虑实用型内容。

我们什么时候会去看非虚构的内容?

多数人都是先有自己的问题,才有找答案的需求。嗯,这里就有一个获取答案的效率问题。而多数人都会选择效率最高的方式。

豆芽君上周给自己立了一个目标:每周问AI不少于20个问题。在我使用AIGC产品的过程中,每次写完问题,按下发送键的那一刻,看着AI立马快速响应,瞬间输出回复的样子,我感到它比以前即时聊天工具QQ刚出来,QQ好友噼里啪啦的回复都还及时。这种体验是极棒的,因为没人喜欢等待。

效率,这个词是速度和效果的结合体。AI除了响应的速度快,它输出的效果也是我们关注的重点。

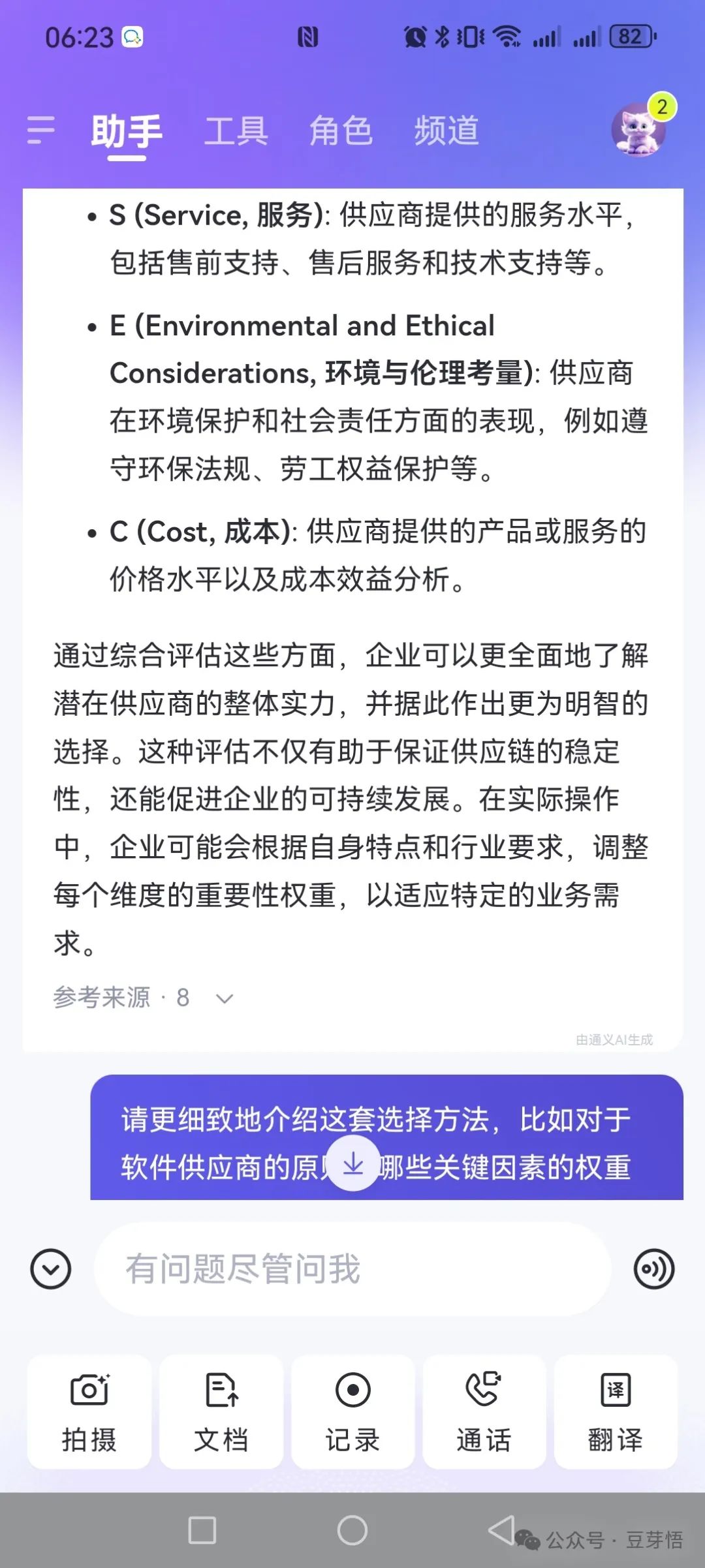

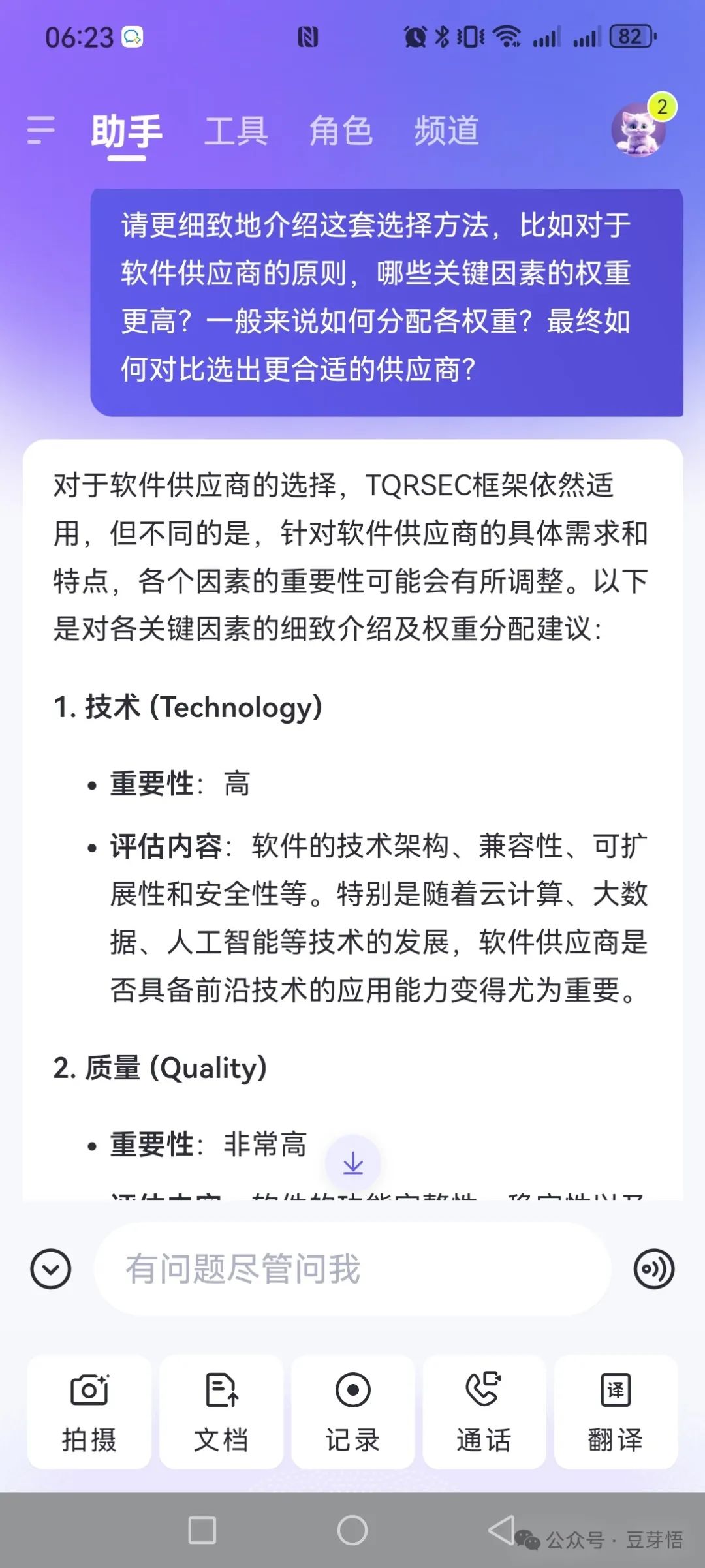

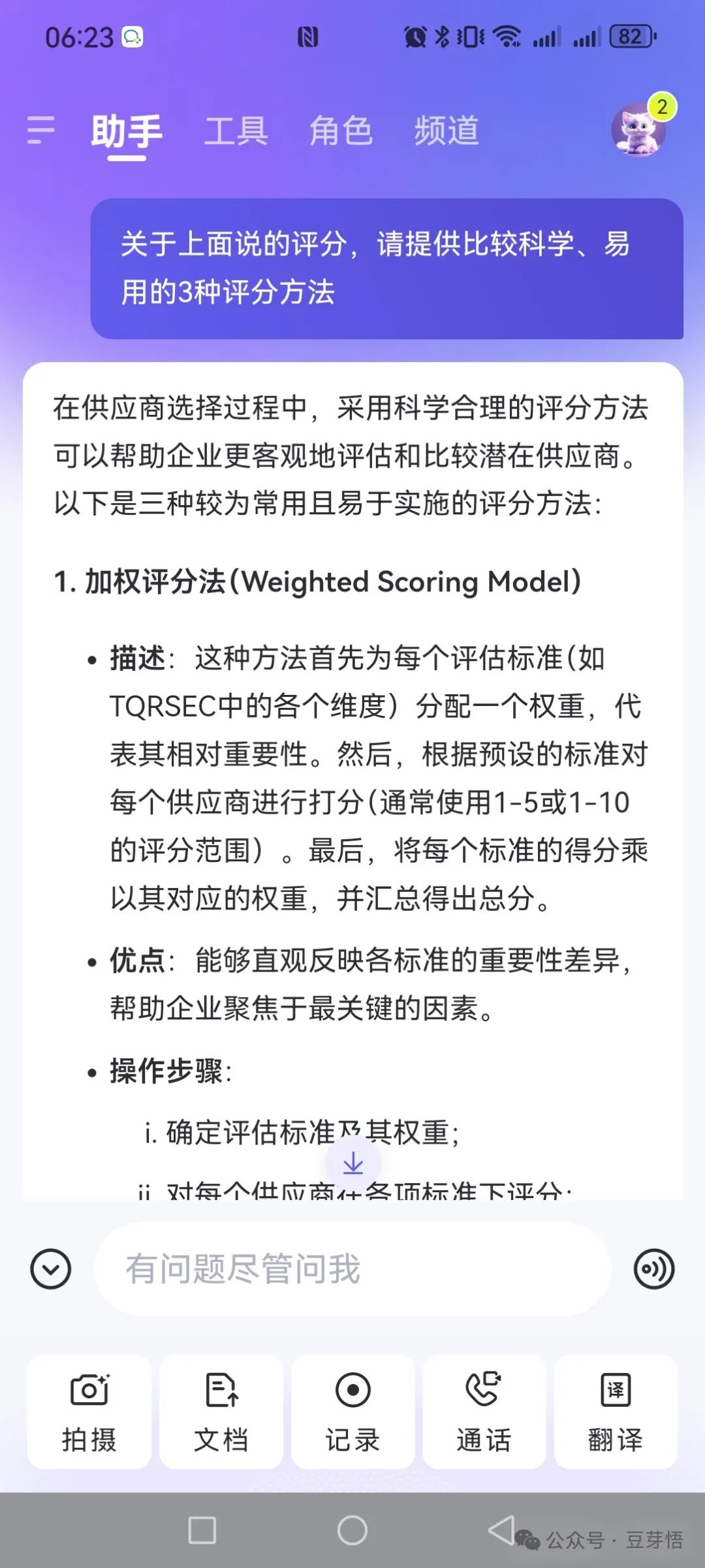

1年半以前,豆芽君就开始使用国外的AIGC产品。当时个人的评价是:在一些工作有关的问题上,其回答内容的专业水平,达到了8-10年职场人的平均水平。现在,国内的AIGC产品发展也很快,且使用的成本更低,豆芽君已经基本没用国外产品。在使用国内产品时,个人的评价是:只要你会提问,它现在的水平不输有15年以上工作经验的职场人。

不信,我截图几个专业问题给你看看

试问你有15年工作经验的话,能比它回答的更有水平吗?

人们在多数情况下都会选择性价比更高的方法,所以原本那些阅读内容是为了解决自己的问题的人,会考虑慢慢转向使用AI来解答自己的问题。

哪些人在哪些场景下,依然会选择原来的PGC/UGC内容?

我们都抵挡不住技术的洪流,新技术的出现会改变人们的生活/工作方式。很多人热衷于谈政治这种宏观的话题,但它实际离我们普通人都太远且不可控。真正深刻影响每个人生活的是新技术。

AI一定会分走一大块的内容蛋糕,这是不争的事实。其实每次新技术的出现,都是重新洗牌、分蛋糕的过程。

我们继续说说哪些人在哪些场景下依然会去看PGC/UGC的内容?

目前AI与人的交互方式是用户先提问,AI再响应。未来的话,哪怕AI可能会主动问候用户,但那也是基于程序员在后台预设的规则,只是这种规则不是固定时间、固定方式,而是AI会根据它与不同人的交流,识别用户的偏好来产生个性化的主动问候(以上仅是豆芽君根据当前的技术和人性的普遍需求给出的推测)。

其实不善于提问、不主动思考问题的人很多,他们依然喜欢被动享受内容的喂养。

哪怕是那些善于提问和思考的人,他们也有消遣的需求。比如这一刻我只想消遣下时间,或者我就想猎奇下,我同样也会随意打开微博、今日头条这类PGC/UGC内容平台,去看别人写的内容。

毕竟想问题、提问题这件事本身是要死很多脑细胞的事。所以人们在上面的场景下,还是会习惯被已有的内容喂养。

是人类基因的bug,人类的精力有限、欲望无穷,给PGC/UGC们永远地留有机会。最大的变化是那些善于提问题,喜欢高效率的人会慢慢转移阵地到AI上。

哪些内容创作者会受AIGC的明显影响?

从我们上面的假设来看,那些能由用户通过语言描述清楚的问题/需求,都可能会受AI的影响。

如果从大类上来看,非虚构类内容会远大于虚构类内容。因为非虚构类的问题更具体,用户可以比较轻易地向AI提问。虚构类的内容,一般人提不出来。如果能提出来的,大概率也是与作者本人相当水平的读者了。

所以像豆芽君这类写职场专业内容的人是最直接受影响的创作者。

理论上来说,所有已经能总结出规律,已经写成书、文章的内容都可能会受AI的影响。因为AI训练的输入源就包含了这些内容,就看用户是否能提出有效的问题。

但有的内容本身的门槛较高,比如像金融、绘画有比较陌生、艰深的名词概念。有的学科的理论体系比较庞杂、不是呈现常见的线性化,非本专业的人难以问出有质量的问题。

这些领域的话,依然需要有比较亲民的PGC/UGC作者善用通俗的语言来对大众进行科普。

这样分析一番,其实AI对那些有3年以上工作经验的人最友好。因为这群人基本掌握了所在领域的基本概念,也摸到了一定的门道。他们如果善用AI,就等同于身边请了一位高手来当老师。

基于以上的逻辑分析,非虚构类的PGC/UGC面向的主要人群和内容应该是:

- 该领域-1到3岁的用户,内容要求更亲民、科普

- 该领域15岁以上的用户,内容要有更宽的广度或更深的深度。

其实内容创作者们也都已经借助AI工具在创作了。至于有人说用AI是作弊,豆芽君只想说:如果工具是给所有人都能用的,那还叫作弊吗?

祝新年快乐!

本文由人人都是产品经理作者【豆芽悟】,微信公众号:【豆芽悟】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。