【文/王润玺】

五月底有幸去门头沟带了本科生的动物学野外实习,结束后看着学生们发的朋友圈,又回想起自己第一次去北戴河、去蓟县参加野外实习,回想起在香港北潭涌带过的本科生的野外实习。我是一个喜欢野外的人,每一次去野外实习,不论地方是否相同,不论是作为学生还是助教或者老师,都会观察到许多新奇的生物和生命现象,收获许多令人兴奋的发现和新知,我从没怀疑过去到野外的意义。

直到有一次,我在林子外等待一组学生完成树木的测量任务,一个学生满身污垢、怒气冲冲地从林子里钻出来,显然刚刚结实地摔完了一大跤,好不容易逃了出来,喘着粗气,瞪着质问我,为什么要让他来这里遭这些罪,明明有许多仪器可以代替人工完成这些工作,明明这些由学生测量的数据也不一定会用到研究中,为什么非要让他钻到林子里,满身污尘。

“这样的野外研究有什么意义?”

我一时竟答不上来。当然不只是因为我当时的英语还很拙劣,更是因为我从没认真思考过这个问题。

是啊,其实并不是每个人都喜欢野外、享受野外,即便是生物学专业的学生,TA们更喜欢和擅长的也许是在实验室;也不是每个人能够忍受野外的脏累苦,即便野外实习已经足够轻松,而且许多劳动密集型工作已经可以被自动化测量仪器所替代。让TA们都去体验这样初级的野外研究还有必要吗?即便是为了科研,我们已经收集了那么多的数据,我们还在不断拥有新的技术,我们有必要花时间去野外受罪、弄脏自己的双手吗?

当我们能在电脑前通过数据洞悉世界时,我们还有必要走出房间吗?

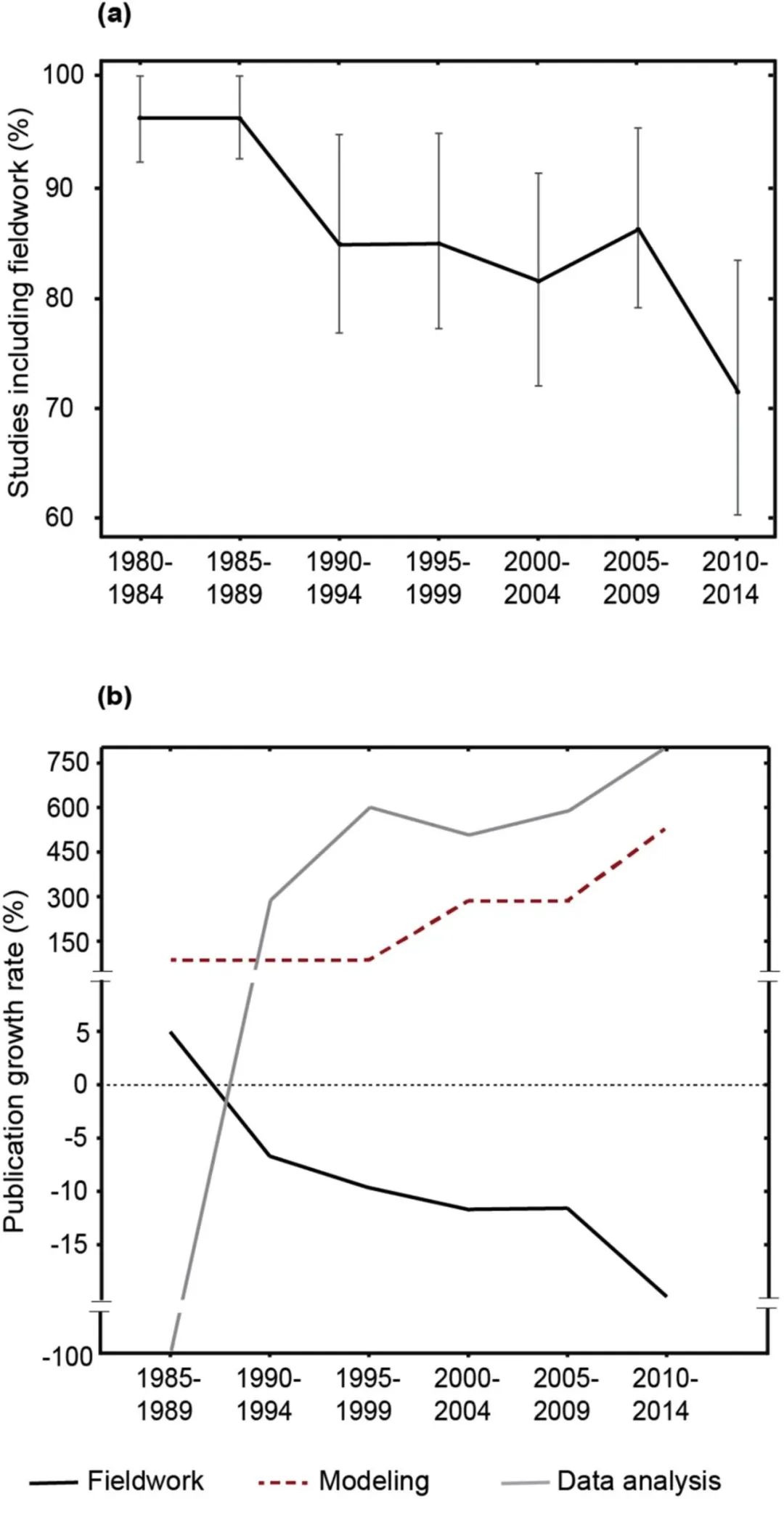

至少从科研的实践上来看,走出房间的研究者正在减少。2018年的一项研究分析了1980年到2014年发表的近6万篇保育类研究(Ríos-Saldaña et al., 2018),发现基于野外的研究减少了20%,而仅基于建模和数据分析的研究分别暴涨了600%和800%,并且引用率更高的学术期刊发表的基于实地的研究更少。学术界正在把更多的票投给房间里的研究者。

包含野外工作的研究比例(a)以及其和基于模型/数据分析的研究在出版物中的增长速率(b) Ríos-Saldaña et al., 2018

这是否在暗示野外研究已经变得越来越不重要了?如果这样的话,那对于学生,也就是未来的研究者来说,了解和经历野外研究,是否也并没有那么必要了呢?

看着学生们发的朋友圈,这个问题不禁又涌上我心头。尽管这一次还没看到学生质疑野外工作的意义,多是兴奋和雀跃,但我依然有些忧虑。因为相比起真实的野外研究,野外实习不过是一次短暂且温和的排练。当TA们有一天真的从事科研,走进更真实的野外之后,会不会也会在疲惫劳累和怨恨中,发出那声质问:这样的野外研究有什么意义?

这一次,我不想再逃避。

真实的基线

2023年,世界上有57%的人口居住在城市中。而到了2050年,这个比例将增加到70%。这意味着,世界上大部分人可能终生都生活在远离自然的钢筋水泥中,即便偶尔会离开巢穴,也只不过会在自然的边界上浅浅地掠过。除此之外,商业发展和技术进步的紧密合作正在将人类紧紧拴在电子设备前方。

人类在时间和空间上接触自然的机会都在骤减,对地球上真正的自然变得逐渐陌生。罗伯特·M·派尔(Robert M Pyle)将这种人类对自然认知的持续性异化称为“经验的消亡”(Extinction of experience, Pyle, 1993)。

这种消亡通过人口的世代更迭得到加强,当城市孕育的新一代逐渐成为人口主体之后,人们的集体记忆将会逐渐遗忘自然被改造前的模样:同一个地方的森林在父母辈记忆中应该是郁郁葱葱的原始林,而到了子女辈记忆中可能已经完全被整齐而荒芜的种植林所替代。这就是“环境代际遗忘”(Environmental Generational Amnesia,Kahn and Kellert, 2002)。这种经验消亡的一个直接后果就是,人们将会把城市及其周边彻底被改造的地带视作环境的常态。

但这并不是地球的常态,城市仅仅占据了地球3%的面积。

自然应当是什么样的?健康的环境是什么样的?当这些基本认知正在人们心中发生偏移时,人们对环境的恶化将会更容易接受、对于扭转环境恶化的积极性也将会下降,这也被称为“基线改变综合症”(Shifting Baseline Syndrome,Pauly, 1995)。

基线改变综合症将会不可避免地导致人们对环境的进一步恶化选择坐视不管。当人们习惯了环境的恶化,也会倾向于认为未来进一步的退化并没那么可怕。因此,不是人们明知道自己应该行动却拒绝行动,恰恰是人们根本就意识不到自己应该行动。而且,即便是人们幡然醒悟,决定有所行动,人们也往往会设定并不恰当的目标,因为人们心中的基线已经改变:自然本就如此。

可自然本不如此。

原始林(上)与次生林(下)的对比 图:Andrew Slack,Save the Redwoods League

与自然接触经验的消亡还会带来另一个后果:“生物恐惧症”(Biophobia,Ulrich et al., 1993)。你怕虫子吗?很多人都怕虫子。恐惧是生物历经千百万年演化出的防御避险机制的一部分。然而,越来越多的证据发现,人类对其他生物的恐惧已经超越了演化的结果,反而更多受到与其他生物互动强度影响(Soga & Gaston, 2023; Zeller et al., 2025)。

人类越是不接触自然,越是对其他生物感到恐惧。

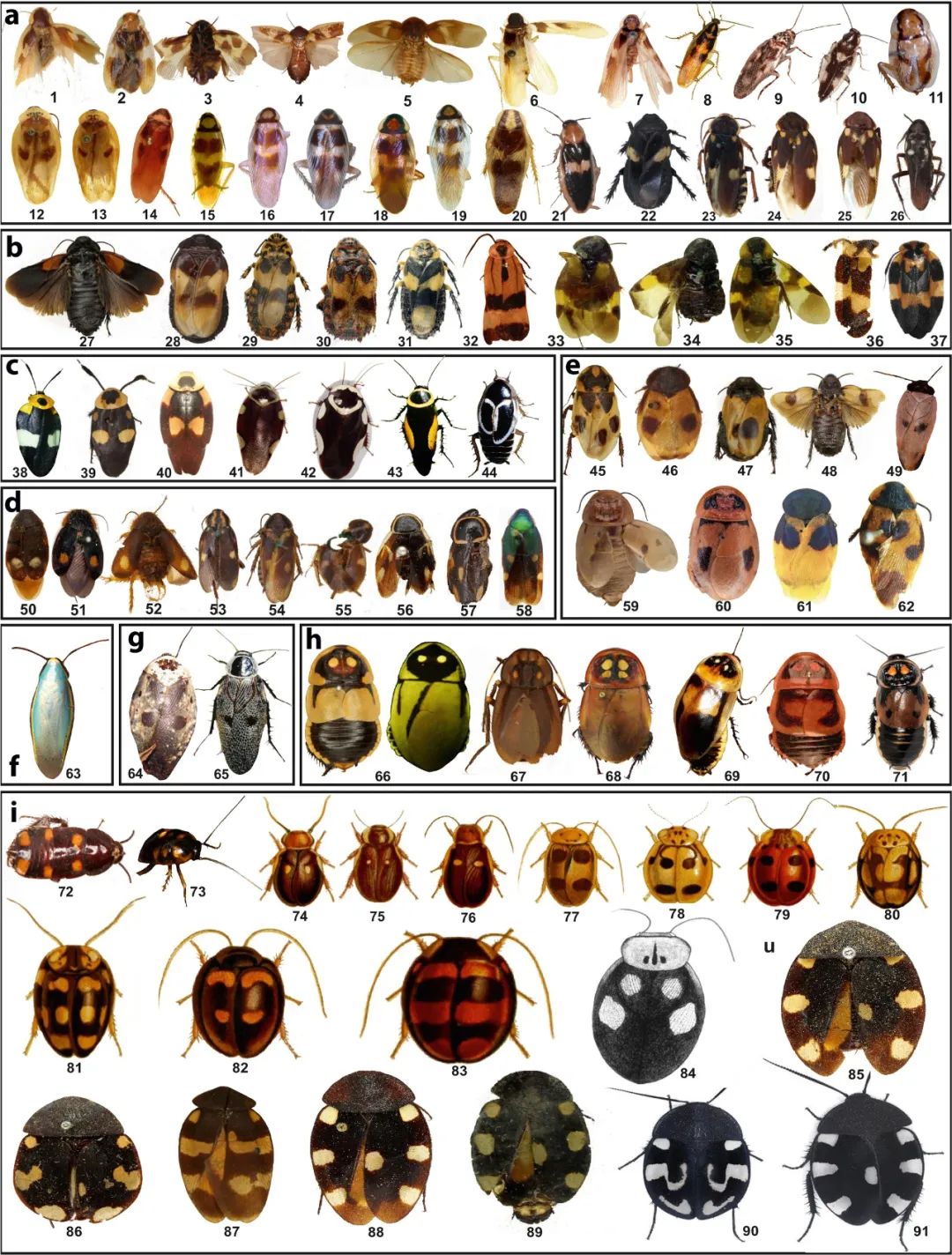

当你害怕虫子时,你在害怕什么?你见过蟑螂吗?比如突然在家中某个角落和狭缝发现的那两根触角。实际上,地球上生活着近5000种蟑螂,其中不过只有几十种会进入人类栖居的空间,而大部分城市人真正能有机会遇到的,不过两三种。当你拍死那只蟑螂的同时,它99%的近亲都正在森林中将落叶、动物尸体和粪便分解成为土壤养分,推动着地球生态系统的物质和能量循环。

这些全是蟑螂 Hinkelman, 2022

害虫/益虫二元化的区分是抽象的,而自然中的蓬勃生长的物种是具体的。

地球上的每一个生命都在努力生存,它们在自然中扮演的角色是复杂而多样的。如果你能在真实的野外中看到这些丰富多彩的生命,你的看法是否会有些许不同?至少参加完野外实习的同学们是这样的。我看到了声称绝对不会碰虫子的同学,在实习总结上兴奋地讲述着关于虫子的故事。

对于大众来说,这种对自然认知的基线偏移也许只会带来观念上的制约和行动上的迟缓,通过一定的科学传播和教育或可得到缓解,但对于生态学的研究者来说,基线偏移却会是致命的隐患。