【军武次位面】作者:天狼

10月14日,港媒《南华早报》援引中国军事刊物《兵工科技》报道称,中国人民解放军某电子战部队使用一套车载电子作战系统,在南海方向上演了一场精彩的“电子战”——一辆小型战术车辆释放的信号,成功误导了远在300公里外的美军P-8A反潜巡逻机,让其误以为发现了一支正在活动的中国航母战斗群。结果,这架P-8A一头扎向假目标,直到飞抵现场,才发现海面空空如也。

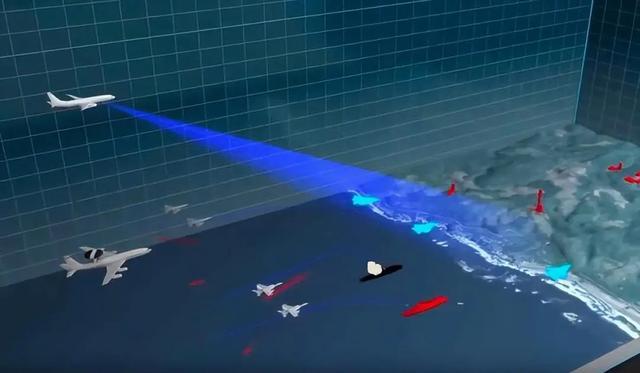

据《南华早报》介绍,这套车载电子战系统以高功率相控阵雷达与信号仿真设备为核心,能在几秒钟内复制中国海军航母或大型战舰的雷达特征、通信频率及识别信号。通过发射精确的电磁波形,它能够让敌方雷达在屏幕上看到“逼真”的大型舰艇回波,甚至还能制造伴随的编队通信信号和导航干扰,形成“幽灵舰队”。

更令人惊讶的是,该系统的部署底盘仅是一辆普通战术吉普车。整个装备可以在十几分钟内完成展开,机动性极高,仅需传统电子战平台1/5的部署时间。这意味着,在需要迅速响应的战术场景中,它能像“电磁游击队”一样,随时出现在海岸线、公路旁或岛礁阵地,制造虚假战场态势。

传统电子战主要分为“硬杀伤”和“软杀伤”两类。“硬杀伤”指通过强功率干扰压制敌方雷达、通信或导航系统,使其失效;“软杀伤”则是更高层级的战术——通过制造虚假的目标信号,让对手在真假之间迷失方向。这次南海的行动,正是一场典型的“软杀伤”案例。

与旧式雷达干扰器不同,解放军的这套车载系统能实时分析敌方雷达频率,然后在毫秒级时间内生成相匹配的假回波,并动态调整频谱特征。换句话说,它不是简单的“噪声”干扰,而是能让敌机“看到”它想看的东西。

报道称,这一系统甚至储存了美国、日本、澳大利亚等国军舰和侦察机的雷达轮廓数据库,因此能针对不同型号目标实施差异化欺骗。正是这种“智能式电子欺骗”,让P-8A在300公里外“中招”,以为发现了真实的海上舰队。

在上世纪90年代,中国曾在黄海方向吃过类似的“电磁亏”。1994年,美军“小鹰”号航母战斗群的EA-6B电子战机曾模拟出数百架虚假战机信号,令中国雷达一度误判敌方大规模空袭来袭。三十年后,剧情反转。如今的解放军不仅能防御外军电子攻击,还能主动利用“软杀伤”反制对手。南海这一事件,被视为解放军电子战力量从“被动防御”转向“主动欺骗”的标志性节点。

实际上,解放军在电子战体系建设上已形成“陆、海、空、天、电”一体的完整架构。从歼-15D舰载电子战机,到搭载在055型驱逐舰、运-9电子侦察机上的特种装备,再到这种机动灵活的地面电战吉普,中国的“电磁长城”已经覆盖了第一岛链内外的主要海空域。

外媒普遍认为,这次行动的战略意义远大于一次成功的技术演练。电子战能力的提升,意味着解放军在反介入/区域拒止(A2/AD)体系中多了一层“隐形屏障”。

当外军侦察机在南海上空搜寻目标时,解放军不仅能隐藏自己的真实舰队,还能“制造”出虚假的战场信息,误导对方部署兵力或导弹打击方向。想象一下:如果未来美军航母在南海作战,却在雷达屏幕上看到多个虚假舰队信号,究竟该优先攻击哪一个?这就是电子战的战略威慑力——在对抗中制造“不确定性”,削弱对手的决策效率。

值得注意的是,这款系统的成功运用,也与中国在核心电子元件和稀土材料领域的进步密不可分。长期以来,美军电子作战系统依赖高性能氮化镓(GaN)功率放大器,而中国在稀土、半导体材料和高频通信芯片的突破,让解放军能够独立研制高功率相控阵雷达发射组件。

这意味着,西方国家赖以维持“电磁优势”的技术垄断,正在被中国快速追赶乃至超越。正如2017年美第七舰队司令奥库安所言:“中国的电子战能力让人肃然起敬。”八年过去,这种“敬畏”恐怕已经变成了“忌惮”。

电子战并非火光冲天的战斗,但它的成效,往往在雷达屏幕的一次误判中体现。从《南华早报》的报道可以看出,解放军的电磁作战力量已具备在无形中控制“信息战场”的能力。300公里外诱骗一架美军P-8A,只是一次“小试牛刀”,却向世界展示了一个明确信号:中国军队正在用技术塑造战略主动权。这场“看不见的战斗”,让人想起一句军事名言:未来战争中,最先开火的武器,不一定是导弹,而是信号。

当外界仍在猜测“福建舰”与“歼-35”的新动向时,也许真正让对手焦虑的,不是解放军的舰炮与导弹,而是那辆停在海岸线上的小吉普——它能在300公里外,悄无声息地制造出一个虚假的航母战斗群。