【文/李知睿】

关键矿产: 全球秩序变迁的“战略锚点”

百年未有之大变局下,产业升级、技术变革与地缘政治的交织,正重塑全球资源治理格局。关键矿产(如锂、钴、镍、石墨、稀土等)的战略价值持续凸显——既是新能源汽车、动力电池、储能设备、半导体芯片等新质生产力的“核心原料”,也是各国实现“碳中和”目标的刚需资源。国际能源署(IEA)预测,为实现2050年全球净零排放目标,锂、钴、镍的需求量将分别增长40倍、20倍、10倍,供需矛盾与争夺强度将持续升级。

作为全球重要的经济体与碳中和目标的主要推动者,欧盟长期面临关键矿产领域的“三重困境”:

一是,资源高度依赖外部。欧盟本土已探明储量不足全球1%,80%以上的锂依赖智利、阿根廷,60%以上的钴依赖刚果(金),90%以上的稀土加工依赖中国。

二是,加工能力薄弱。欧盟在关键矿产精炼和深加工环节短板明显,电池级锂和镍的加工能力仅能满足自身约25%的需求。

三是,回收体系不完善。欧盟动力电池回收率不足15%,远低于25%的目标。

新冠疫情和俄乌冲突暴露了欧盟战略资源供应的脆弱性,促使其将关键矿产提升到前所未有的战略高度。

2024年5月,欧盟正式施行《关键原材料法案》(Critical Raw Materials Act,简称CRMA),首次以立法形式全面推进关键原材料的本土开采与加工,被欧盟官员誉为“一场革命”。

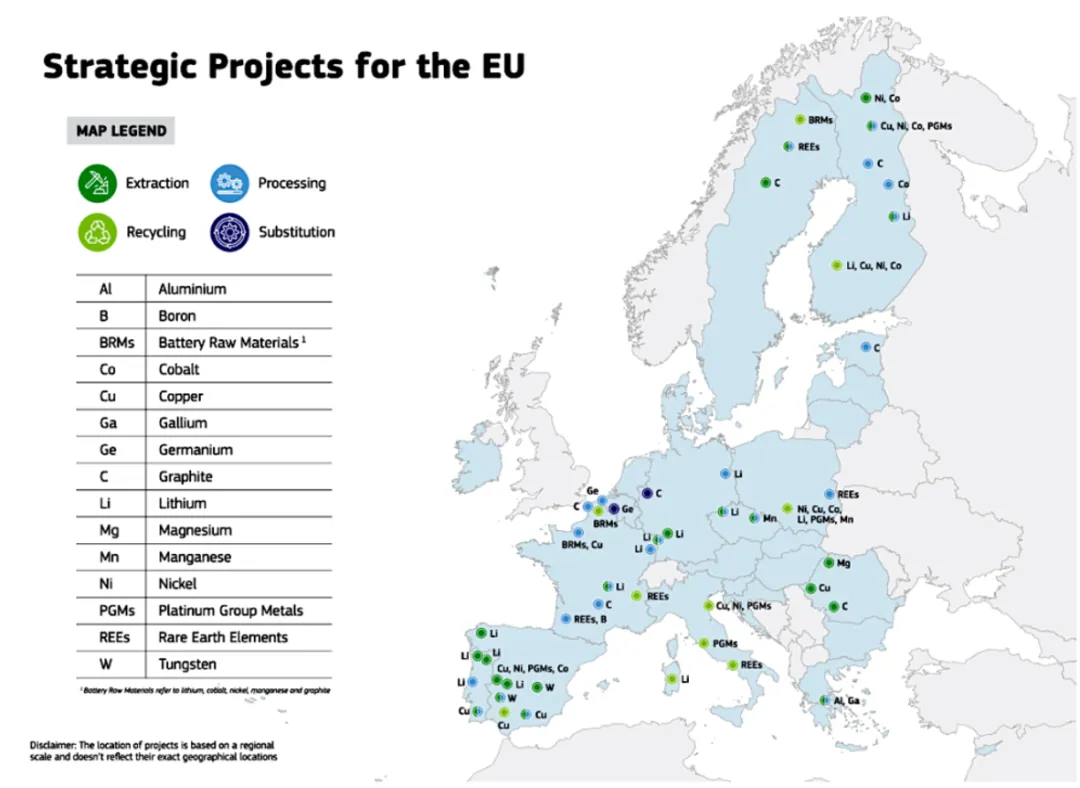

2025年3月25日,欧盟委员会遴选公布首批47个欧盟境内关键原材料战略项目,总投资约225亿欧元,涵盖13个成员国的矿产开采、冶炼提炼及循环回收设施。这些项目覆盖了欧盟所列17种战略矿物中的14种,重点聚焦新能源汽车、动力电池、清洁能源和国防工业所需的关键矿种。

紧接着在2025年6月4日,欧盟又增补了13个境外战略合作项目,涉及多个非欧盟国家或地区的矿产开发,以拓宽原材料来源渠道、缓解对华依赖。

欧盟公布的首份47个境内战略项目的国别分布 欧盟委员会官网

欧盟加速布局境外矿产战略项目来缓解“卡脖子”风险,显示出与美国等盟友协同重塑关键矿物全球供应格局的决心。这一系列举措在提升欧洲供应链安全的同时,也对中国形成一定地缘压力。系统剖析欧盟战略项目的布局逻辑及结构性影响并针对性制定应对策略,对于维护我国资源安全和产业竞争力具有重要意义。

欧盟关键矿产战略项目的政策背景与目标体系

欧盟关键矿产战略项目以《关键原材料法案》为顶层设计,以“供应链安全、价值链自主、规则权主导”为三大目标,形成了法律、政策再到项目的完整闭环。

(一)顶层设计:《关键原材料法案》的核心框架

作为欧盟关键矿产治理的“纲领性文件”,《关键原材料法案》可概括为“一个清单、三个目标、一个底线”,即明确了17种战略性原材料清单,设定了2030年基线目标(本土满足至少10%开采、40%加工以及25%回收利用),同时要求所有加工阶段对每种战略原材料的年消耗量,来自单一第三国的比例不得超过65%。

《关键原材料法案》的出台标志着欧盟从政策层面全面发力关键原材料领域。该法案不仅设定了2030年采掘、加工、回收比例目标,简化许可审批流程,还要求各成员国指定单一窗口加速项目审批,并由欧盟层面协调监测供应链风险。

为实现目标,欧盟将符合条件的重点项目认定为“战略项目”,在融资、许可等方面给予优先支持。2025年3月25日公布的首批47个境内战略项目正是《关键原材料法案》实施的初步成果,被视为提升欧洲资源安全的重要里程碑。据欧盟委员会测算,这批项目若全部投产,欧盟在锂、钴等关键矿产的采选、加工和回收方面基本达到2030年目标要求。这标志着欧盟正由过去“原材料盲点”的被动买方,转向主动构建自身供应链体系,以提高对战略资源的掌控力。

欧盟产业政策专员斯特凡纳·塞茹尔内(Stéphane Séjourné)直言,欧洲不能在锂电池材料上“再犯依赖俄罗斯石油那样的错误”。当前欧洲所需电池级锂几乎100%依赖中国精炼,因此在欧盟境内建设锂矿加工厂、摆脱对中国锂化合物的近乎完全依赖。此番表态凸显出《关键原材料法案》战略项目背后的强烈动机,通过系统性举措推动欧盟关键矿产供应链从“全球依赖”转向“区域自主”,增强欧盟在新能源转型和高新技术领域的战略自主,为后续项目的推进提供明确的政策指引。

欧盟产业政策专员斯特凡纳·塞茹尔内 欧盟委员会官网

(二)动因支撑:欧盟推出战略项目的三重逻辑

欧盟密集推出关键矿产战略项目,背后主要有三重逻辑驱动。

一是破解“对外依赖陷阱”的资源安全逻辑。欧盟本土关键矿产储量匮乏,供应高度集中于少数国家,使相关产业链极易受出口国政策变动或地缘冲突冲击(如智利2023年推动锂矿国有化)。因此,本土项目提升开采和加工能力,通过境外项目对冲单一来源风险,是欧盟保障资源安全的必然选择。

二是抢占新能源产业链制高点的产业竞争逻辑。新能源汽车与动力电池是欧盟的核心产业(2024年欧盟新能源汽车销量占全球的35%),而关键矿产是该产业链的“基础原料”。目前中国在动力电池领域占据全球60%的产能,并且在锂、钴、石墨的精深加工环节(中国电池级锂加工能力占全球的55%)占据主导地位。战略项目的核心目标之一是“保障新能源产业链自主可控”,避免在全球产业分工中“被边缘化”。

三是响应美西方“去风险”议程的地缘博弈逻辑。2024年以来,美西方加速推动供应链“去风险”。美国通过《通胀削减法案》(IRA)补贴本土关键矿产行业,要求新能源汽车电池原料75%来自北美或“友岸国家”。作为美国盟友,欧盟需同步推进类似政策,本质上是通过“地缘缓冲”布局,构建美欧主导的全球关键矿产供应链网络。