2025年9月12日,全世界的目光都集中在联合国大会对《纽约宣言》的表决上,非洲大陆也迎来了体现其政治深度变革的关键时刻。

此次投票是在毁灭性的加沙战争两年后进行的。根据加沙卫生部的统计数据,这场战争夺去了超过6.7万名巴勒斯坦人的生命。投票结果出乎意料地呈现出分歧:38个非洲国家支持支持两国方案的宣言,4个国家弃权,另有12个国家缺席。

这一幕并非一时的反应,而是以色列数十年来持续努力的结果,成功瓦解了与巴勒斯坦的历史团结阵线,重塑了非洲大陆的联盟。

四个弃权国

埃塞俄比亚:复兴大坝与以色列支持的代价

埃塞俄比亚是非洲第二人口大国(1.2亿人),也是非洲联盟的总部。

埃及的弃权反映了复杂的利益关系,因为自摩西行动(1984年)和所罗门行动(1991年)以来,大约有16万名埃塞俄比亚犹太人居住在以色列,而耗资50亿美元的埃塞俄比亚复兴大坝项目依赖以色列的技术支持。

2025年2月,亚的斯亚贝巴与特拉维夫之间的一项水资源合作协议引发了开罗的广泛担忧。安全因素至关重要,因为刚从提格雷战争(2020-2022)中走出来的埃塞俄比亚在西方列强撤退之际,找到了可靠的盟友——以色列。

随着2025年10月与厄立特里亚的紧张局势升级,这一联盟成为埃塞俄比亚政权的稳定支柱。

喀麦隆:“以色列部队”守卫王座

喀麦隆是该政权与以色列持续联系的最明显例证。快速干预部队(BIR)成立于2001年,当地被称为“以色列部队”,由一名以色列退休军官指挥,直接向92岁的总统保罗·比亚办公室汇报。

该营自2016年以来在英语危机中发挥了关键作用,并面临种族灭绝观察组织的指控,称其犯有严重违法行为。

喀麦隆与厄立特里亚是少数不承认巴勒斯坦的非洲国家之一,也是2013年联合国决议中唯一与以色列投票一致的国家。

2025年7月,比亚通过内阁改组,加强了快速干预营领导人的影响力,为即将到来的选举做准备。

合作还扩展到打击博科圣地。该组织在2022年发动了425次袭击,比上一年增加了21%。

南苏丹:在以色列怀抱中诞生的国家

2011年7月10日,南苏丹独立后第二天,以色列就承认南苏丹国家,并于同月28日建立全面外交关系。

联合国报告(2016年)显示,以色列通过乌干达向朱巴供应武器,包括加利尔和塔沃尔步枪。

2018年12月,美国财政部指控以色列退役将军伊斯雷尔·齐夫向内战双方提供武器。

最引人注目的进展是,路透社和纽约时报于2025年8月报道了有关将加沙巴勒斯坦人重新安置到南苏丹的谈判,尽管官方予以否认。

朱巴的弃权反映出,鉴于该国的脆弱性,该国几乎完全依赖以色列的支持。

刚果(金):岌岌可危的平衡

刚果民主共和国刚果(金)尽管正式承认巴勒斯坦,但却投了弃权票,此举反映出其历史承诺与现实利益之间的冲突。

金沙萨是非洲面积最大的国家,生产着全球70%的钴,面临着安全和经济挑战,与以色列的合作几乎成为必然选择。

自总统费利克斯·齐塞克迪2019年上台以来,两国关系通过安全协议得到加强。根据该协议,以色列派遣了“数十名培训人员”前往该国东部对抗叛军组织。

2023年9月,齐塞克迪与内塔尼亚胡达成协议,将刚果(金)大使馆迁至耶路撒冷,以换取以色列在金沙萨开设大使馆,引发广泛争议。

2024年9月,《非洲情报》杂志揭露了以色列一家安保公司在保护总统和训练共和国卫队方面所发挥的作用。

在经济上,以色列的影响力仍然存在,通过亿万富翁丹·格特勒,他自2017年以来因采矿业腐败指控而受到美国制裁。

刚果(金)的弃权看似是一种平衡各方的妥协,但它反映出该国对安全和经济的深层依赖,这使得任何支持巴勒斯坦的立场都代价高昂。

缺席者

摩洛哥于2020年12月10日签署了关系正常化协议,以换取美国承认其对西撒哈拉的主权。2023年7月17日,以色列正式承认摩洛哥对西撒哈拉的主权,两国关系达到顶峰。

拉巴特缺席投票反映出其试图避免双重尴尬:既不投票反对以色列,又考虑到公众舆论支持巴勒斯坦。

至于苏丹,尽管于2020年10月签署了一项协议,但自2023年4月战争以来,它一直深陷混乱。苏丹的缺席反映了其内部无力表明立场,但这也为打出关系正常化牌以吸引西方支持留下了空间。

卢旺达

保罗·卡加梅自2000年起统治卢旺达,2021年7月,飞马计划披露,当局曾使用以色列间谍软件对付数千名活动人士和记者,其中包括电影《卢旺达饭店》原型保罗·鲁塞萨巴吉纳的女儿。

《世界报》(2024年5月)的一篇报道证实,“飞马”已成为“政府武器库的重要组成部分”。

卢旺达也支持以色列在非洲联盟(2021年)的观察员地位,宁愿缺席,也不愿采取可能损害其战略关系的立场。

肯尼亚和赞比亚

肯尼亚是东非的经济强国,在安全、农业和技术领域与以色列保持着微妙的平衡,同时又不疏远其阿拉伯伙伴。

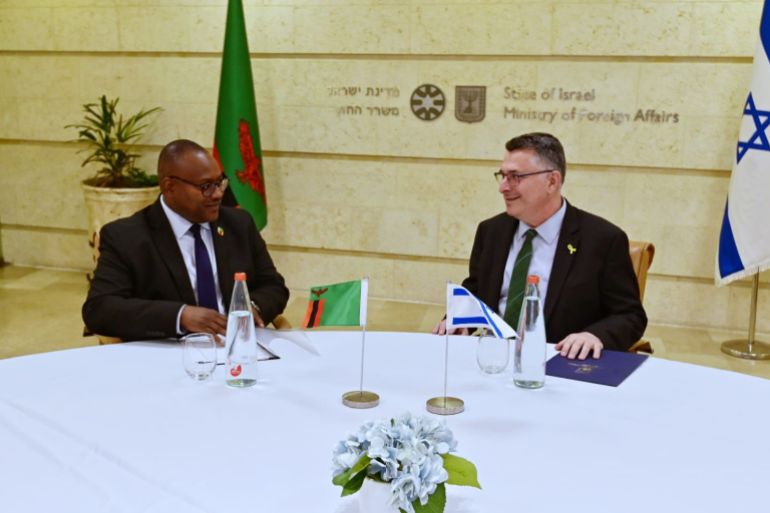

2025年8月,赞比亚见证了关闭52年的以色列驻卢萨卡大使馆在投票后仅一个月就重新开放,这表明该国的缺席是与特拉维夫进行敏感谈判的一部分。

以色列战略:从孤立到影响

1973年11月,十月战争结束后,非洲统一组织决定与以色列断绝关系,立即有28个国家响应,到70年代中期,以色列只剩下4个国家。

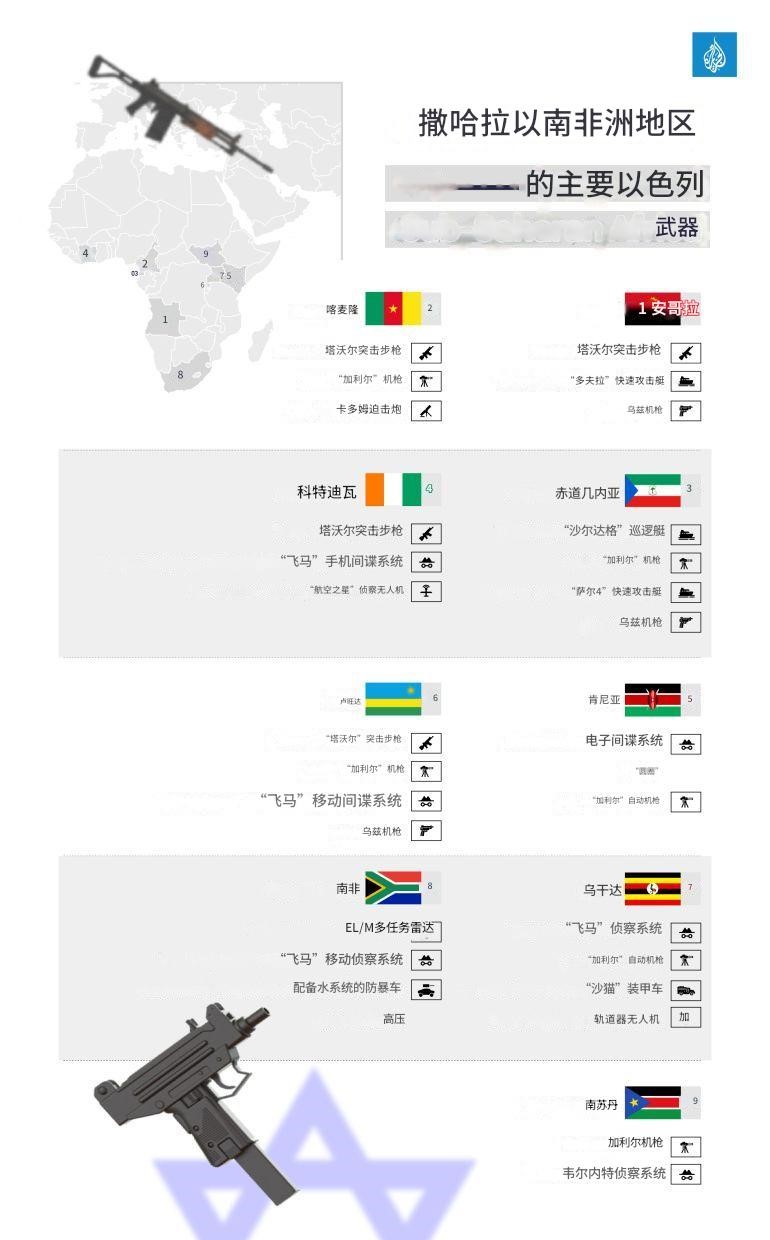

但自20世纪80年代末以来,一场精心策划的回归开始了,其核心是三个方面:与精英阶层的直接安全合作、不受法律条件限制的武器贸易以及作为影响工具的技术。

《奥斯陆协议》(1993年)缓解了外交压力,1993年至2000年间,27个国家与以色列恢复了关系。

2016年7月,本雅明·内塔尼亚胡率团访问埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、乌干达,并宣称“以色列回到非洲,非洲回到以色列”。

到2025年,以色列已与非洲54个国家中的44个国家建立了关系,2024年其对非洲大陆的国防出口额将达到其总出口额147亿美元的3%。

据国际特赦组织称,至少有七个非洲国家使用了以色列的间谍软件。

南非:非洲抵抗的声音

2023年12月29日,南非依据1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》向海牙国际法院起诉以色列。

2024年1月11日和12日,在和平宫举行了两次公开听证会,随后,法院于2024年1月26日发布了一项临时命令,涵盖六项实质性措施:其中四项措施获得15票赞成,两票反对(两票反对:乌干达法官朱莉娅·塞布廷德和以色列法官阿哈龙·巴拉克),另外两项措施获得16票反对(一票反对:塞布廷德一人)。

这些措施呼吁以色列采取一切必要措施防止种族灭绝行为,确保其军队不参与其中,防止煽动种族灭绝行为,确保人道主义援助畅通,保存与案件有关的证据,并在一个月内提交定期报告。

2024年3月28日,法院以14票对2票通过第二项命令,要求保证向加沙提供基本粮食供应;2024年5月24日,法院以13票对2票通过第三项命令,要求立即停止在拉法的军事进攻行动。

2024年2月底,人权观察和国际特赦组织证实,以色列没有遵守临时措施,并指出其未能允许足够的人道主义援助进入该地区。

自1994年以来执政的南非非洲人国民大会将巴勒斯坦人的斗争视为其反种族隔离斗争的自然延伸。纳尔逊·曼德拉在1997年曾断言:“我们非常清楚,没有巴勒斯坦人的自由,我们的自由就不完整。”

萨沙·波拉科夫-苏兰斯基的书《The Unspoken Alliance》(2010)揭露了以色列与种族隔离政权之间的秘密军事和核合作,包括1975年以色列提出向南非出售核武器。

2025年9月,比勒陀利亚与阿尔及利亚、尼日利亚等38个非洲国家一起投票赞成《纽约宣言》,支持两国解决方案,体现了其在巴勒斯坦问题上持续坚定的立场。