网络上不时出现一种历史虚无主义声音,片面夸大国民党在抗战正面战场的作用,宣称“中共游而不击”,妄图抹杀中国共产党在抗战中的中流砥柱作用。

青春山东联合观察者网共同打造“真相π"栏目,通过客观史料、历史影像、真实数据,以多维视角还原历史本真。

本期,我们聚焦《你不知道的游击战》,用史实说话,厘清关键争议,还原全民抗战的真实脉络。

电影《地雷战》、《地道战》是两部极其经典的军工片。影片上映时间距今已超过60年,但其中的种种军事科学知识和技术细节从今天的角度来看也是相当专业的,绝对配得上其教学片的名号。

然而今天却有不少人觉得地道战、地雷战的战法太过神化了,觉得是假的,进而怀疑起了游击战是“游而不击”,甚至进而认为抗日战争敌后战场毫无价值。

一方面,这类话术也不是什么“新发明”。而另一方面,也有时隔遥远,战争记忆和军事文化有所淡薄的因素。一些抗日“神剧”、军事“神剧”对战争的糟糕呈现方式,更是雪上加霜。

实际上地雷战和地道战,都是游击战在具体技术层面的展现。埋地雷、挖地道,将村镇堡垒化,将村与村通过地道、交通壕连成片,就是应对日伪军扫荡的方案之一,特别是在平原地区。山东抗日根据地的渤海区,还有挖掘抗日沟改造平原地形的战法。抗日沟类似于某种战壕,但远比一般战壕要深要宽,目的是让村庄军民能够在地平面以下隐蔽机动。渤海区的前身之一清河区,在1943年就挖了长达750多公里的抗日沟,让村与村连成一片,为伏击日伪军提供了绝佳条件。

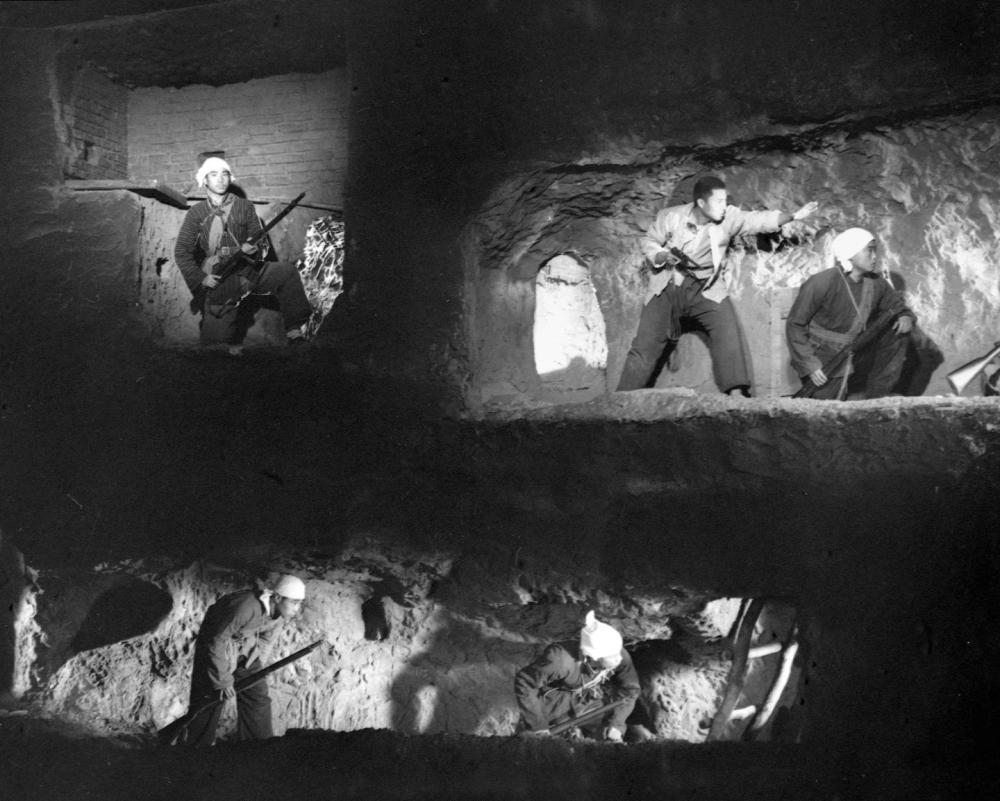

影片《地道战》剧照

一旦发现日伪军来犯,普通民众便能藏身于地道或通过地道疏散至其他村庄。村内的民兵武装能通过在地面上设置各类爆炸物迟滞、杀伤前来扫荡的敌军,鬼子兵想进村那就先让他飞起来。如果突破了村庄外围雷场,进村以后还有各种土质诡雷、爆炸物等着他。而且村庄里每一栋民房的房顶,每一个墙角的砖瓦后面,都可能有一个火力点。鬼子很可能会不知不觉地踏入交叉火力区,糊里糊涂就做了死鬼。同时,邻村的民兵或是大部队,也可以在获知消息后配合进攻,来个里应外合。

最后,就算是怕死,在据点里当家里蹲,敌后武装也可以掘进地道,装炸药,让鬼子坐土飞机。

千万不要觉得游击战带给日军的伤亡小,一场战斗歼灭的敌军可能不多,但战斗次数多了,累计起来就很可观。以山东抗日根据地的胶东军区为例,1942年公布的抗战5年来作战数就达2377次,毙伤日伪军超2.5万人。借用曾任晋察冀军区司令员的聂荣臻元帅的话,“边区有200多个县,每个县每天打死一个鬼子,一个月就能打死他六七千,就相当于他一个旅团。”

敌人的兵员越来越少,兵员素质愈发下降,而在我方的有效运营下,敌后抗日根据地越来越大,正规和地方武装越打越多。此消彼长下,甚至可以主动出击,将游击战的规模和烈度提升一个层次。1940年8月,八路军发动了“百团大战”。为粉碎日寇试图封锁、切割抗日根据地的“囚笼政策”,八路军主力部队集中了105个团20余万兵力,向华北敌占交通线和据点发动大规模攻击。在这次战役中,我军一共进行了1800多次战斗,击毙击伤日伪军2.5万余人,俘虏敌人1.8万多人,并且缴获了大量军用物资,打出了共产党领导的敌后抗日军民的声威。

百团大战期间,狮脑山战斗中的我军机枪阵地

抗日战争的历史证明,游击战不能只是钻入山沟密林,偶尔打打冷枪。放弃平原地带的广大农村,意味着将大量人口和产粮区拱手让给日寇。在日伪军枪炮的威胁下,手无寸铁的老百姓,除了当顺民,那便只有死路一条。长此以往,如果看不到胜利的希望,日伪军作威作福得不到有力惩戒,牲畜、粮食、财物得不到保护,那么就算人民一开始有抵抗的决心,也会逐渐失去坚持抵抗的意志,长此以往抵抗武装必将失去群众基础。

只有保卫人民,甘为人民子弟兵,团结协作,获得人民群众的支持,敌后武装才能如游龙入海般四处出击,打出一片天。

如果不打战略级别的游击战,只是让中国军队在平原上展开,与日军硬碰硬,那么便很容易被日军的优势火力钉死在阵地上消耗殆尽。这也是为什么抗战初期的中国军队在付出莫大牺牲后,还是一败再败一退再退。抗战不是靠毕其功于一役,而是靠长期的消耗战将日军耗死的。这就是为什么说,能够最大程度发扬己方信息优势,保存己方有生力量,同时削弱日伪军火力优势的游击战,就是当年中国战场上的最优解。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。