【文/孟维瞻、张耀】

1.大豆与关税的终极较量

8月19日,美国大豆协会在一封致特朗普的公开信中呼吁美国政府取消关税,并在可能的情况下劝说其他国家增加购买美国大豆。信中警告称,若部分国家拒绝购买美国大豆,加速转向从巴西等国采购大豆,将会给美农业带来严重且长期的经济后果。目前,一些国家尚未预购美国即将收获的新季大豆,这一不同寻常的延迟状况让美国种植户忧心忡忡,他们正在面临巨大财务压力。该协会会长警告说,关税正在削弱美国大豆的国际竞争力。他希望特朗普在与其他国家的谈判中优先考虑大豆议题,减少美国农民的损失。

美国豆农的拖拉机 图自《纽约时报》

2018年,特朗普首次挑起贸易冲突,招致其他国家针对美国大豆等农产品加征反制性关税。这一举措直接冲击了美国大豆主产州的农民收入,也使这些地区的共和党国会议员候选人陷入被动,迫使特朗普在中期选举之后的布宜诺斯艾利斯峰会上作出部分让步。2025年,贸易冲突再次爆发,中国和欧盟都降低了对美国大豆的进口比重。不过,现在美国大豆区的政治形势已经出现新的变化,原来的反制措施能否见效成为未知数。

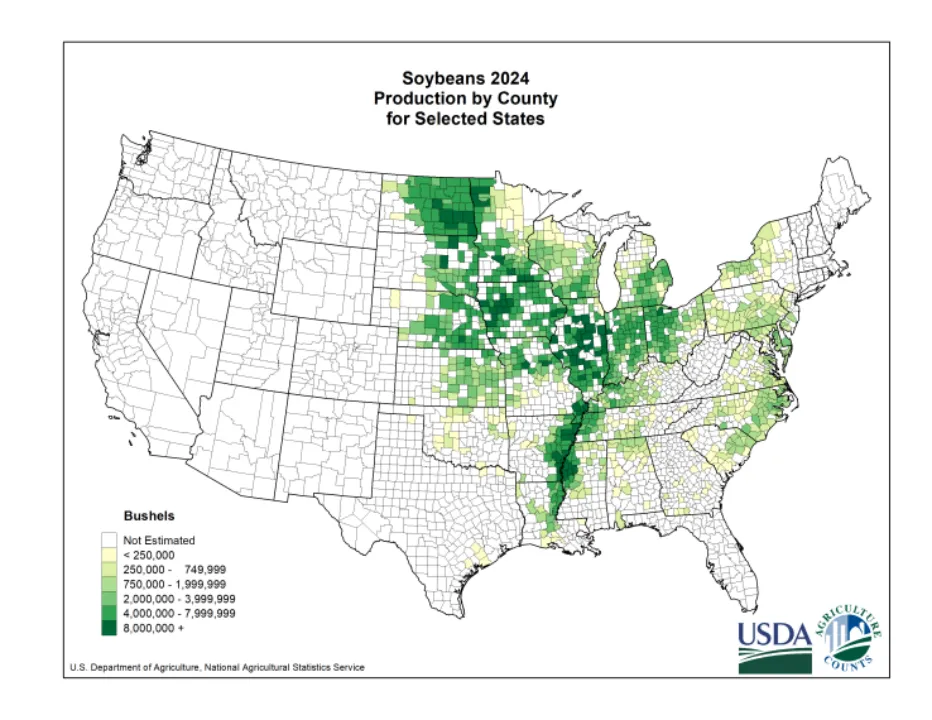

2023年美国各县大豆产量分布图。绿色越深表示产量越高。 图片来源:美国农业部/美国农业统计局网站

2.大豆如何“拿捏”共和党?

美国中西部和南部是大豆主产区,这些地区在选举中举足轻重。在过去几次大选中,大豆区的选民对特朗普的支持率大致在80%左右。其中,密歇根、威斯康星、艾奥瓦、伊利诺伊、印第安纳、明尼苏达、内布拉斯加、俄亥俄、密苏里、北达科他、南达科他、阿肯色、密西西比是主要的大豆州,它们的选举人票和国会席位都不容小觑。其中,密歇根和威斯康星两个州是重要的总统选举摇摆州,在每次大选中举足轻重;俄亥俄过去是摇摆州,现在已经成为红州;伊利诺伊州过去也是重要的摇摆州,现在已经成为蓝州;其他几个州都是红州或深红州,但内部某些国会选区可能呈现摇摆特征。

特朗普深知农民选民对其政治前途的重要性,高度重视大豆产区民意,将其视为基本盘的一部分。共和党的政纲强调减税、减少管制和维护私人产权,这与农场主和农业企业的利益契合。此外,共和党人在宗教信仰、枪支权利等方面更贴近农村保守社群。但是,特朗普致力于对其他国家发动贸易冲突,而美国大豆产区又对其他国家有严重的出口依赖。尽管美国成为反全球化的国家,但美国豆农依然是全球化的受益者,这种矛盾使得大豆区经常处于美国与其他国家斗争的风口浪尖。

3.大豆选区的“七年之痒”(2018–2025)

2025年,美国再次挑起贸易冲突,欧盟在与美国达成贸易协议前曾经威胁限制进口大豆。不过,与2018年相比,特朗普的政治影响力已经发生较为明显的变化,美国大豆区对中国和欧盟的战略意义正在下降。具体表现在很多方面。首先,最为明显的是,2018年是美国国会中期选举年,美国中部粮食区面临政治压力;而2025年距离下一次中期选举还有一年多的时间,未来15个月特朗普的政治经济改革是否可以使得美国出现由乱及治的变化,依然会有较大变数。

更为重要的是,美国中部红州的政治生态已经出现重大变化。我们将美国大豆产区地图、2018年国会中期选举的预测地图以及之后几次国会选举的预测地图进行比较,就可以看出这个规律。

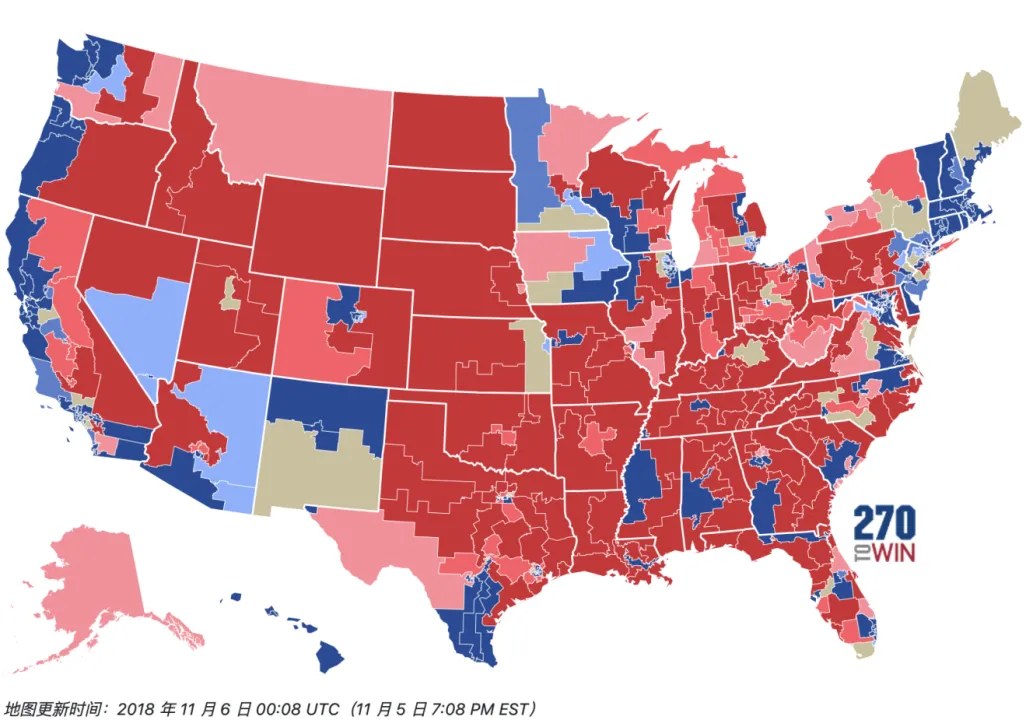

2018年特朗普对其他国家发动贸易冲突后,美国大豆区的共和党国会候选人陷入被动。民主党试图利用农民的不满,在传统上共和党占优的农业选区寻求突破。当时一些主要大豆产区的国会选情变得胶着。

例如,2018年艾奥瓦州4个众议院选区中有3席被民主党拿下,这些选区涵盖了该州大量农田和大豆种植户居住区。民主党候选人以贸易战损害农民利益为切入口,赢得不少农业选民的摇摆选票。在明尼苏达州、威斯康星州、伊利诺伊州的部分众议院选区,共和党的影响力正在上升,但是特朗普发动贸易冲突招致的反制延缓了这种上升趋势。农民对特朗普关税政策的不安,让这些农业选区的政治天平最终没有倾向于共和党。

图自:美国联合大豆委员会

尽管民主党在2018年中期选举中于部分农区取得进展,但这一态势并未长期持续。2019–2020年,随着贸易冲突暂时缓和(第一阶段协议的签署)以及特朗普政府对农民提供补贴,许多农民选民回归共和党阵营。而且特朗普在农村地区的支持度总体仍高于城市,这种趋势继续深化。2020年大选及当年国会选举中,中西部多个此前摇摆的农业选区转向共和党。例如,明尼苏达州第7选区被民主党人控制30年之后终于被共和党人取代;第1选区共和党人则巩固了席位。此外,威斯康星第3选区的民主党席位于2022年被共和党夺取。艾奥瓦州则在2020年和2022年连续出现“红移”:民主党在2018年赢得的席位逐一失守,直至2022年艾奥瓦4个议席全部由共和党拿下,这是该州自1956年以来首次没有民主党众议员。

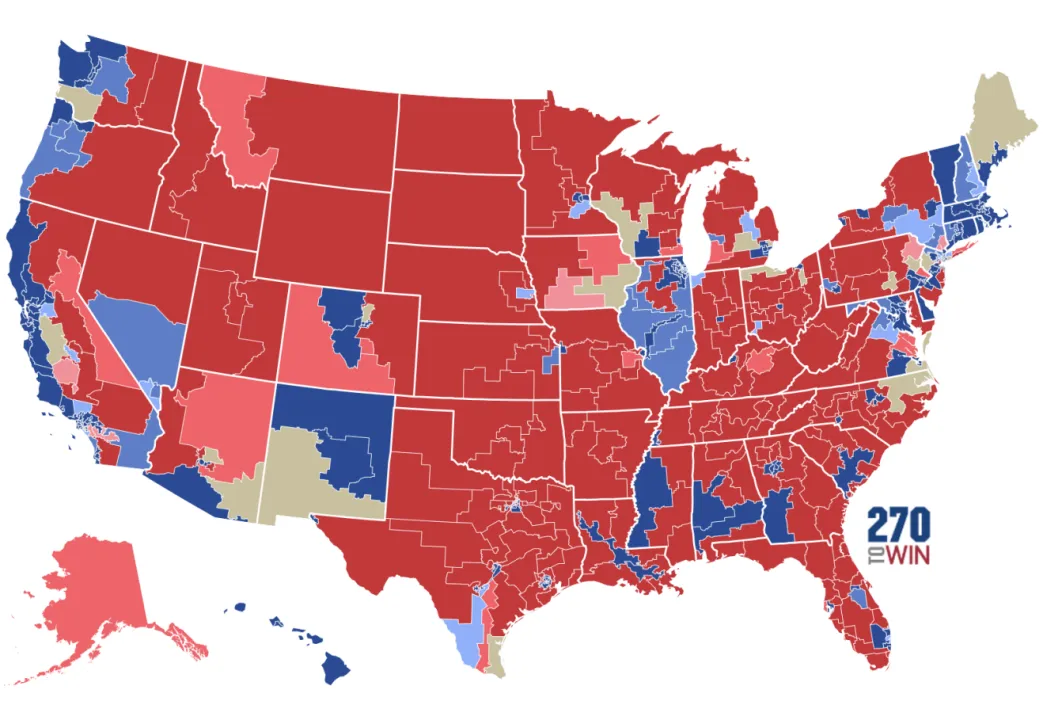

进入2025年,可以明显看到美国大豆区整体上比前两届国会更加偏向共和党。许多曾经的摇摆选区如今已经被共和党牢牢掌控,那些竞争激烈、可能摇摆的选区已经所剩无几。其中少数例子包括伊利诺伊州第17选区(该区涵盖农村农田和小城市,在2022年以微弱优势由民主党人赢下,但共和党在之后的选举中虎视眈眈)等。总体而言,大豆区在2018年短暂显现的摇摆与分化,被此后几年共和党在农村的复苏所取代,民主党在这些地区的席位大幅减少。

4.大豆选区为何“红化”?

上述变化与以下两大趋势有着非常直接的关联:

(一)美国农村选区的普遍“红移”

过去十年来,美国农村地区(包括农场主和农民)的政治取向进一步向共和党集中。多项研究和数据都显示出这种“红移”现象。例如,2024年总统大选中,全美被定义为“农业依赖型”的县(即至少25%的收入来自农业的县)中,特朗普平均获得了接近78%的选票。这比他2016年和2020年在这些县的支持率还有所上升,说明尽管经历了贸易战风波,农业选民总体上加深了对特朗普及共和党的支持。特朗普在这些农业县的得票率在2024年比2020年高出近2个百分点。许多民调机构的调查结果也显示,在2020–2024年期间,美国农村选民和城市选民之间的分裂格局正在加剧,前者更加认同共和党,后者更加认同民主党。

我们可以看一下如下几个州的情况。艾奥瓦州在2018年曾一度是众议院战场州。但到2022年,民主党在该州国会席位上全军覆没,自2023年起艾奥瓦州国会众议员全部为共和党人。这反映了该州农业选民从2018年的摇摆回归到传统保守立场。

在明尼苏达州,民主党人科林·彼得森从1991年开始一直担任该州第7选区的国会众议员。但是2020年彼得森败选后,明尼苏达州几乎所有以农业为主的国会选区(第1、第7、第8等)均在共和党手中。彼得森的落败被视为标志性事件——作为众议院农业委员会主席,他30年的资深地位和对家乡农民利益的维护仍不足以抵挡选民日益保守的投票取向。尽管彼得森是温和的民主党,长期以来可以吸引两党选票,但这一次农村选民大多坚定地站回共和党这边。

威斯康星州第3选区在过去20多年一直由温和派民主党人执政,但2022年该席位被共和党夺走。导致农村地区民主党据点消失的原因可能是移民,即那些倾向于民主党的少数选民选择来到城郊居住。

俄亥俄州、印第安纳州、密苏里州的大豆产量也位居全国前十。在过去几年里,它们的州级和联邦级选举版图都日趋共和党化。俄亥俄过去被视作摇摆州,但最近几轮选举共和党在郊区和农村优势明显。民主党在这些州农村地区的影响力已经大不如前。

我们可以对2018年国会众议院选举的预测地图和2026年的预测地图进行比较。“270toWin”网站在“萨巴托的水晶球”、“库克政治报告”和“内幕选举”三个预测网站的基础上进行了综合预测。注意这并不是选举结果地图,而是选举结果概率的预测地图。从图中我们可以看出,2018年的时候,美国中部大豆区中的国会摇摆选区至少有六个,而现在只剩下四个。明尼苏达州、威斯康星州、密歇根州、艾奥瓦州的颜色从红蓝相间转变成为红色;印第安纳州和俄亥俄州则从红色转变成为更加彻底的红色;只有伊利诺伊州从红色转变为浅蓝色。

2018年美国国会众议院选举预测地图(不是选举结果地图) 图片来源:270toWin网站

2026年美国国会众议院选举预测地图(不是选举结果地图) 图片来源:270toWin网站

(二)特朗普政治控制力的上升

在特朗普第一任期期间,他对共和党国会议员的控制力较弱,连特朗普自己对赢得2016年总统大选都颇感意外。特朗普第一任期实际上是他与共和党内部的新保守主义者组成的执政联盟,但是这些新保守主义者远远不如特朗普本人更受选民欢迎。这可能也是2018年很多共和党选民迟疑的原因。

特朗普下台的四年,他完成了对共和党的完全控制。到了2025年,明尼苏达、艾奥瓦、威斯康星、俄亥俄等产豆州的选民加强了共和党认同,他们不再对温和的民主党人抱有任何期待。我们从几个著名的选举预测网站提供的政治地图可以看出,大豆区中的摇摆选区的数量已经大幅减少,共和党在农区占据压倒性优势。

近年来,美国农业区的人口流动和代际更替进程放缓,加剧了这些地区选民的保守化程度。年轻人大多外流城市和郊区,留下的多是中老年选民。这些选民成长于冷战和里根时代,对共和党和美国传统价值高度忠诚。而偏远地区的新移民和少数族裔较少,难以带来政治多元化。相对缺乏高等教育的群体更容易接受简单直接的民粹话语,对复杂的贸易经济逻辑理解不足。反过来说,农业地区保守化的趋势也刺激了相对温和的农村选民拒绝继续在原地生活,他们逐渐迁移到城郊。这与美国政治极化的整体变化趋势是一致的,即民主党支持者和共和党支持者的分布都变得越来越集中,摇摆区和摇摆选民的数量都在变少。

5.大豆对中期选举的影响

除了最近几年美国豆农价值倾向的变化以及特朗普对共和党控制力的增强,还有一些因素正在削弱美国豆农对于贸易冲突的敏感性,使得未来大豆议题在贸易冲突中的作用下降。

(一)特朗普试图修改选举程序和规则

按照美国选举规律,总统所在政党在中期选举中往往会丢失20多个国会席位,被称为“中期选举铁律”。共和党在明年失去众议院控制权是大概率事件,但民主党并不会得到很多席位。尽管特朗普过去半年多的政绩并不突出,但是基本盘没有受到影响。目前根据相关机构的预测,两党明年在国会众议院将会势均力敌,无论谁赢得众议院控制权,议席数量差距都会非常小。特别值得一提的是,大豆农业州那些曾经摇摆的选区数量已经不多。因此特朗普在2026年要想扭转势头,主要战场可能集中在城市郊区和摇摆州,而非大豆主产的深红农村区。

不过,2026年国会中期选举还有很大变数。虽然过去7个月特朗普的经济政策没有起色,但未来15个月在任何时候只要美国经济迎来拐点,他就算赌赢了。此外,从8月份开始,特朗普开始出手试图改变美国选举的程序和规则。

在得州众议院,民主党州议员选择“集体出逃”以阻止共和党人推动得州国会选区地图重划的法案表决

第一,特朗普要求政府启动一项新的人口普查工作,将在美国没有合法身份的人员排除在外。这种做法显然是要压缩民主党州的人口数量,从而为共和党州争取更多的众议院席位。

第二,特朗普要求共和党控制的州重新划分选区,即所谓的“杰利蝾螈”。目前得克萨斯州已经通过了新的国会选区地图,很多人认为这可以为共和党翻转5个国会席位。实际上可能没有那么多,只是将原本倾向于民主党的选区变为可以竞争的选区。而且接下来俄亥俄州、印第安纳州也很可能会制定新的选区地图。理论上讲,两党都可以在自己控制的州实施“杰利蝾螈”,但是民主党依然占据不利地位。这是因为,民主党人主要生活在城市和人口集中的地方,共和党人则分布在人口稀少的地方。共和党控制的州可以更加容易地实施“杰利蝾螈”,但民主党已经将此工具用尽。从众议院选举地图中可以看出,民主党州的选区划分往往表现得奇形怪状。

第三,特朗普宣布将发起废除邮寄选票和投票机的运动。由于民主党选民一般更倾向于使用邮寄选票,这项举措预计将对共和党带来有利影响。在2024年大选中,超过三成的选票是通过邮寄方式进行投票。不过,联邦政府无权干预各州选举制度,接下来特朗普将会面临法律战,最高法院如何判决将会成为未知数。

以上三个因素,每个因素的影响其实有限,但如果叠加起来,特朗普很有可能会在选举中处于有利地位。2018年中期选举中,共和党净丢了40个众议院席位。根据经济学家的分析,其中有五个席位是因为特朗普对其他国家发动贸易战招致报复而失去的。农民对贸易政策的不满削弱了共和党的农村票源动员,导致一些原本共和党稳操胜券的农业选区翻蓝。

(二)特朗普的补贴政策

2018年中期选举前,特朗普曾经动用《大萧条时代法案》拨款120亿美元紧急援助农民。但当时特朗普尚未做出充分准备,农民还是损失惨重。之后几年,补贴持续增加。2019年5月政府再追加160亿美元,几乎填平了农民因关税损失的收入缺口,这明显削弱了其选民基础流失的可能性。尽管贸易冲突招致其他国家反制,但共和党通过财政纾困和话语引导,部分中和了其对选民忠诚度的冲击,一定程度稳住了民心。

此外,很多豆农相信特朗普的“画饼”,对长期贸易格局充满期待。一些豆农相信特朗普对华施压终将带来长期利好。2020年初签署的中美第一阶段协议即令农民看到希望:中国承诺大幅增加农产品采购。协议签署当月,美国农会联合会主席赞扬特朗普“为农民打开了中国市场的大门”。虽然后来采购未完全达标,但这一“胜利”叙事强化了农民对特朗普策略的认可。多数人认为“短痛换长惠”是可以实现的,只要挺过阵痛就有翻倍回报,因此愿意给予特朗普时间。

最后,不容忽视的是,特朗普执政时期美国农业品价格在2020-2022年迎来一波上涨(受疫情后供应链影响),许多作物价格创下多年新高。大豆价格也在2021年飙升并接近历史高位,这让豆农在收入上并未长期受损,反而有好的年份。全球市场行情好转部分冲淡了贸易战阴霾,使农民未感到持续的经济痛苦。国际农产品的有利周期让这些农民感到振作,从经济层面维护了特朗普在豆乡的支持度。

路透社8月初援引消息人士透露,中国第三季度向南美采购了1200万吨大豆,“美国或错失数十亿美元大豆销售订单” 图自:IC Photo

2025年夏天,欧盟最终决定放弃对美贸易报复,双方达成协议。由于美国大豆区政治形势的变化,欧盟拒绝购买大豆这种策略的有效性已经大打折扣。经历过上一轮贸易冲突,不少农民对政府短期贸易冲突有了心理准备,特朗普本人也变得相对更有经验。大豆反制虽是有力杠杆,但其他国家无法过度依赖单一手段,须制定更为综合性的策略以保证自己的经贸利益。

6.如何利用美国“大豆政治”这个杠杆?

美国农民是共和党的重要支持群体之一,今天美国的民粹主义势头正在上升,反全球化势力持续崛起,但农民是共和党内部相对拥护全球化的群体。农民在美国政治社会中的地位历来很高,很受重视,如何处理与这个群体的关系,将对中美关系产生非常深刻的影响。因此,对这个群体是应该以“打”为主,还是以“拉”为主?值得我们认真思考。

2025年的中美贸易冲突和2018年有很大不同,中国的应对策略也在发生变化。2018年特朗普是以中国为假想敌和战略对手的;但2025年这一轮贸易冲突并不是针对中国一个国家的,相反特朗普针对世界各国制定了普遍适用的规则。尽管之后的谈判将会更加艰难,但是特朗普的对华敌意明显不如从前。

尤其重要的区别是,在2018年的贸易冲突中,特朗普政府的目标是改变中国的体制。美方所说的“结构性改革”,本质上涉及中国经济模式的深层调整,目的是削弱国有经济的主导地位,让中国走上纯粹自由市场经济轨道。当时特朗普政府谈判清单上很多内容等同于让中国放弃产业政策以及国企的特殊地位,这无异于要求“改旗易帜”。

进入2025年,美方再度强调“结构性”问题,但是这个词的内涵发生了微妙的、实质性的变化。虽然这个词依然包括上次未解决的老问题(例如约束国企补贴和政府对经济的干预),但是美方也顾及中方诉求。这一次,美方重点强调要求中国减少对出口导向的依赖、提高内需拉动经济的比重。美方在谈判中提出,中国应推进经济再平衡,扩大居民消费,从而自动增加对美国商品的进口,削减对美顺差。用通俗的话说,就是要求中国从“世界工厂”向“世界市场”转型。

相较而言,2025年特朗普并不直接试图改变中国的经济体系和政治制度。特朗普对其他国家提出的关税要求,同样没有考虑意识形态因素。他关心的是顺差或逆差的总量,而不是其他国家的经济体系和政治制度。特朗普关心的是让美国民众立即获得实惠,保证其在下一次选举中获得足够的选票,他并没有长期的战略规划。

与特朗普第一任期相比,特朗普第二任期的对中政策已发生明显变化。特朗普第一任期是与新保守主义者组成的联合政府,后者对中国更为敌视,但是特朗普2025年再次上台之后已经基本上把这个群体排除出内阁。特朗普现在的对华政策变得相对灵活和务实,关心贸易总量胜于经济体系和结构。在这个背景下,是否购买大豆对中国来说依然有战略意义,但不是之前的那种对抗模式。它已经转变成为中国实现贸易平衡的有力筹码,而且是稳定中美战略关系的最为低成本的筹码。