汪梦川 | 曼昭《南社诗话》“手稿”献疑

2024-11-14 15:00:00民国时期曾有报刊连载署名“曼昭”的《南社诗话》,有人认为“曼昭”就是汪精卫,笔者则持不同意见,也曾多次撰文辨证。2019年台湾时报文化出版《汪精卫南社诗话》一书,据云乃因得到一份自汪精卫长子手中流出的该《诗话》“手稿”,故而将曼昭之著作权移诸汪氏。不过此前该《诗话》署名一直都是曼昭,且有很多内容为“手稿”所无。《汪精卫南社诗话》只取“手稿”部分更名出版,当是自知不能证明“手稿”所无者为汪所写,故不得已而为之。但即便如此,这份“手稿”也还存在诸多疑点,尚需进一步考定。 首先,以笔者所知,所谓“手稿”只是一份复印件。仅凭“字迹像汪精卫”和“来自汪精卫之子”,尚不足证明“手稿”为汪氏手书,因为“手稿”署名仍然是曼昭,而曼昭是不是汪精卫,又是另一个问题。严格来说,若有经科学鉴定为1930年左右的原件,才足以证明“手稿”为真(非后来伪造);然而即便原件(材质)为真,也不排除“手稿”为其他人所书、所藏,再辗转流入汪氏长子手中的可能。毕竟字迹相似者并不罕见,例如众所周知,汪氏的追随者和密友曾仲鸣的字就与汪氏很像。 其次,“手稿”的两处署名有令人不解的改动。一是卷首的“曼昭启事”,“曼”字起初写作“鉴”,又改为“澄”,再改为“曼”,而文末则云“曼昭谨启”,没有改动,可见作者已经确定署名“曼昭”了。但是其后的诗话正文第一则,落款竟然又由“鉴”而“澄”而“曼”!试问既然先前已经再三斟酌确定署名“曼昭”,为什么后面的落款又修改了两次,而且连改动顺序都一样? 《诗话》“手稿”启事页和第一则的署名改动。 此外,在“手稿”现世之前,曼昭《南社诗话》曾有江芙(即汪氏长婿何孟恒)誊抄本流传,二者对比又有更多的问题。按,何誊本至少有四个复本,分别藏于香港大学冯平山图书馆、加拿大UBC大学亚洲图书馆、加州大学伯克利分校图书馆、哈佛大学燕京图书馆。何氏在该本之末有云: 《南社诗话》民十九、二十年间(一九二〇、二一年)【笔者按:此处为原文误注,应为一九三〇、三一年】刊登香港《南华日报》,曾醒女士剪辑收藏。此册据周君抄本。民国三十年(一九四一)十一月重载上海出版之《古今》半月刊第三十四期,未寓目。江芙手录并记。一九八四年五月。 注意何氏明确说了该本的直接来源是“周君抄本”。仔细比对内容,就会发现该本与后出的“手稿”内容高度一致,同样编为三十七则,顺序也完全相同。那么既然来源不同的《诗话》内容吻合,是否就证明“手稿”没有问题?事实上恰恰相反,因为看似没有关联的两种文本居然还有相同的缺失和倒错。何以知之?因为《诗话》除了原刊于《南华日报》(已佚)之外,后来还曾在其他报刊转载或重刊。1932年10月18日,《中华日报》头版刊登大幅广告“文坛巨著《南社诗话》今天起在本报‘小贡献’版刊载”,并云: 前曾在本报夜刊发表一部份,迨夜报停版,暂时中止。其后迭接各地阅者来函,纷纷要求续载,并请将曾在夜刊发表之十余段,分别重刊,俾得尽窥全豹。兹为副阅者雅意起见,定于本月十八日在本报小贡献版继续刊登,并加入近作多段。爱阅诸君,幸留意焉。 《中华日报》头版刊登《南社诗话》的大幅广告。 既然《诗话》在《中华日报》重刊时有增补(增补者是谁,也是个问题),那么是否“手稿”所缺的内容就是这些呢?非也!有充分证据表明,有些不见于“手稿”(以及何誊本)的内容一定是《南华日报》原刊所有。兹举数例如下: 1.《中华日报》所刊第三十一则云:“精卫从兄莘伯,工诗词骈体文,以去岁殁,年七十余矣。”这一则刊行于1932年11月22日,但汪兆铨去世于1929年,可知本则必是《南华日报》1930年的原文照登。 《中华日报》所刊《南社诗话》第三十一则。 2.《中华日报》所刊第六十四则云:“昨日为六月十四日,想一般同志当已忘却十二年此月此日,有同志方君瑛其人者,以悲天悯人之故,终于决然自杀矣。” 这一则刊于1933年2月9日,显然也是照登原《南华日报》6月15日的内容。 《中华日报》所刊《南社诗话》第六十四则。 3.“手稿”第二十六则:“林时塽诗,余前录其《落叶闻归雁》一首,及‘入夜微云’一联……”云云,但是遍阅“手稿”,根本没有这些(何誊本同)。而事实上它又的确在《南华日报》上刊载过,因为这部分后来恰好曾被选刊于《古今》杂志第34期(1943年11月1日出版)。按:《古今》主事人朱朴也是当年《南华日报》主事人之一,其选刊《南社诗话》时曾有说明:“兹偶于旧箧中觅得民国十九年九月十五日不佞与故曾仲鸣先生合编之《蔚蓝画报》第一期(在北京出版者),见中有转载是稿之一部分,亟为转录,俾飨读者。” 《古今》选刊《南社诗话》的说明。 其他“手稿”所无者还有不少,但因为不能确定是否后来增补,故不列举。不但如此,“手稿”内容还有明显的倒错。如“手稿”第三则有云:“黄延闿又为余订正,高剑公乃江苏金山人,非昆山人。特此更正,并致谢。”但这里是高剑公在“手稿”中首次出现,“更正”云云从何谈起?其实错误出在后文第三十则,其中引马君武诗,有一句本应作“金山高剑公,与吾言此理”,而“手稿”误为“昆山高剑公”,又云:“此高剑公,江苏昆人人,尝为国会议员,非岭南矮小善画之高剑父也,读者辨之。”(笔者按:“昆人人”显系笔误,何誊本即改作“江苏昆山人”)显然第三则黄延闿的纠错是就此而发。换言之,“手稿”第三十则本来应该在第三则之前。何誊本亦同样倒错,《中华日报》本则没有问题。 “手稿”中明显的倒错。 那么是否“手稿”的顺序被后人打乱?据《汪精卫南社诗话》编辑前言,“(手稿)除一页早已缺失外(笔者按:缺第四则之末页),合共一百三十二张均完好无损”,“手稿标题上,原来是有数字的,后来因扫描缘故,变得难以辨认”;又云:“手稿原来收藏在汪精卫长子汪文婴手上,扫描件即由何孟恒从他处复印得来。”今观“手稿”有九则带自标编号(一、二、三、六、八、十、十六、十八、三十),其余各则虽无编号,但顺序与何誊本完全相同,那么现在所见的“手稿”是否经由何氏排序,不得而知。不过这并不影响笔者上文的质疑,因为“手稿”内容的整段缺失与顺序无关,而与顺序相关的倒错问题,恰好出在“手稿”自带编号的第三则和第三十则。 总之,若以一般情况孤立来看,手稿的确容易散佚或错乱,誊抄本出现缺失或错误也正常。但是这个“手稿”与源自“周君抄本”且更早现世的何誊本,不但文字内容和顺序高度一致,连缺失、倒错也都一样,这就很不正常。笔者曾因此认为“手稿”乃据何誊本伪造,但在“手稿”全部影印出版、看到涂抹改动的情况后,笔者也觉得这种可能性不大(当然如前所述,“手稿”即便为真也不等于它是汪精卫所写),转而倾向于认为二者同源,即:何誊本其实是据“手稿”转抄而来,汪文婴的“手稿”也是来自“周君”。 笔者的猜测并非毫无根据。哈佛燕京图书馆藏有一本何孟恒编定的《(汪精卫)自述及其他》(抄本),篇末附录云:“年前承赠《双照楼诗词稿》,今复见寄《南社诗话》《自述》《供词》《革命之决心》及《年谱初稿》,十分感谢。”以下是读《诗词稿》及《诗话》的感想之类文字(甚至提到:有人说曼昭是汪精卫,“看来也不无道理”);而在该书的最末页,又有以明显不同笔迹所写的一段话:“寄赠汪氏诗文,顷得××覆函,详述读后感想,所见略同,因为转录,以当书后。”细味其语,又全然是赠书者之口吻。结合前文种种,此人当是“周君”。 哈佛燕京图书馆藏何孟恒编定的《(汪精卫)自述及其他》(抄本)末页。 那么《诗话》稿本、抄本之源与流,或不外如是:“周君”得到“手稿”之后,就抄录了一份(即“周君抄本”)寄赠何孟恒,另将“手稿”复印件(不大可能是原件)赠予汪文婴(如此处置,略存子、婿之别)。何孟恒对“周君抄本”略作修订,是为何誊本,再将此本复件分送各图书馆。而汪文婴得到“手稿”之初可能并未太在意,故在知道有何誊本之后,才将“手稿”复印件送给何孟恒,这份复印件又由何氏后人提供给时报文化影印出版。也只有这样,才能解释“手稿”与何誊本内容(包括顺序、错漏)的高度一致。 需要注意的是,何孟恒毕竟非文史专业出身,故其誊抄本有些地方改是为非。《汪精卫南社诗话》释文也有几处舍“手稿”之是而从何誊本之非,如第五则“虞山黄人摩西”误改为“虞山人黄摩西”、第六则“广西建义”误改为“广西起义”。换句话说,“周君抄本”应该更接近“手稿”。然而迄今为止,这个“周君抄本”似乎被有意无意地忽略了,而“周君”为谁亦有待考索。只能希望“手稿”原件和“周君抄本”未来能够重见天日,以释群疑。 获取更多RSS:https://feedx.net https://feedx.run

民国时期曾有报刊连载署名“曼昭”的《南社诗话》,有人认为“曼昭”就是汪精卫,笔者则持不同意见,也曾多次撰文辨证。2019年台湾时报文化出版《汪精卫南社诗话》一书,据云乃因得到一份自汪精卫长子手中流出的该《诗话》“手稿”,故而将曼昭之著作权移诸汪氏。不过此前该《诗话》署名一直都是曼昭,且有很多内容为“手稿”所无。《汪精卫南社诗话》只取“手稿”部分更名出版,当是自知不能证明“手稿”所无者为汪所写,故不得已而为之。但即便如此,这份“手稿”也还存在诸多疑点,尚需进一步考定。

首先,以笔者所知,所谓“手稿”只是一份复印件。仅凭“字迹像汪精卫”和“来自汪精卫之子”,尚不足证明“手稿”为汪氏手书,因为“手稿”署名仍然是曼昭,而曼昭是不是汪精卫,又是另一个问题。严格来说,若有经科学鉴定为1930年左右的原件,才足以证明“手稿”为真(非后来伪造);然而即便原件(材质)为真,也不排除“手稿”为其他人所书、所藏,再辗转流入汪氏长子手中的可能。毕竟字迹相似者并不罕见,例如众所周知,汪氏的追随者和密友曾仲鸣的字就与汪氏很像。

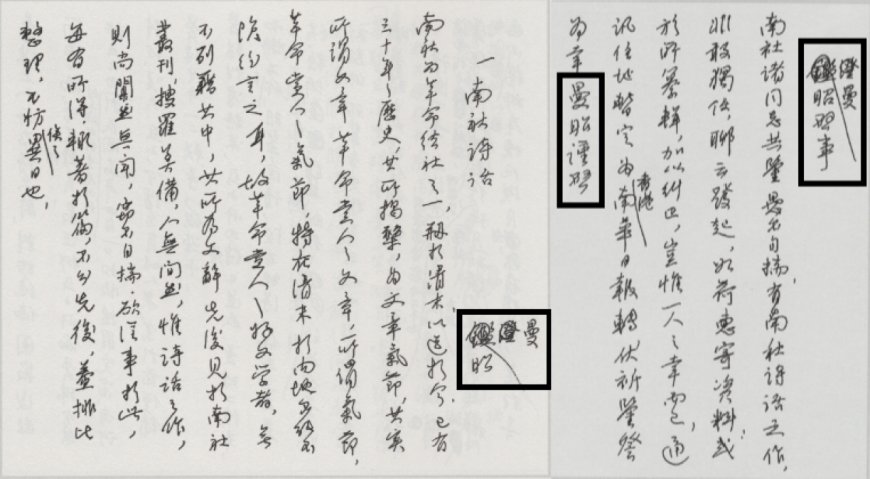

其次,“手稿”的两处署名有令人不解的改动。一是卷首的“曼昭启事”,“曼”字起初写作“鉴”,又改为“澄”,再改为“曼”,而文末则云“曼昭谨启”,没有改动,可见作者已经确定署名“曼昭”了。但是其后的诗话正文第一则,落款竟然又由“鉴”而“澄”而“曼”!试问既然先前已经再三斟酌确定署名“曼昭”,为什么后面的落款又修改了两次,而且连改动顺序都一样?

《诗话》“手稿”启事页和第一则的署名改动。

此外,在“手稿”现世之前,曼昭《南社诗话》曾有江芙(即汪氏长婿何孟恒)誊抄本流传,二者对比又有更多的问题。按,何誊本至少有四个复本,分别藏于香港大学冯平山图书馆、加拿大UBC大学亚洲图书馆、加州大学伯克利分校图书馆、哈佛大学燕京图书馆。何氏在该本之末有云:

《南社诗话》民十九、二十年间(一九二〇、二一年)【笔者按:此处为原文误注,应为一九三〇、三一年】刊登香港《南华日报》,曾醒女士剪辑收藏。此册据周君抄本。民国三十年(一九四一)十一月重载上海出版之《古今》半月刊第三十四期,未寓目。江芙手录并记。一九八四年五月。

注意何氏明确说了该本的直接来源是“周君抄本”。仔细比对内容,就会发现该本与后出的“手稿”内容高度一致,同样编为三十七则,顺序也完全相同。那么既然来源不同的《诗话》内容吻合,是否就证明“手稿”没有问题?事实上恰恰相反,因为看似没有关联的两种文本居然还有相同的缺失和倒错。何以知之?因为《诗话》除了原刊于《南华日报》(已佚)之外,后来还曾在其他报刊转载或重刊。1932年10月18日,《中华日报》头版刊登大幅广告“文坛巨著《南社诗话》今天起在本报‘小贡献’版刊载”,并云:

前曾在本报夜刊发表一部份,迨夜报停版,暂时中止。其后迭接各地阅者来函,纷纷要求续载,并请将曾在夜刊发表之十余段,分别重刊,俾得尽窥全豹。兹为副阅者雅意起见,定于本月十八日在本报小贡献版继续刊登,并加入近作多段。爱阅诸君,幸留意焉。

《中华日报》头版刊登《南社诗话》的大幅广告。

既然《诗话》在《中华日报》重刊时有增补(增补者是谁,也是个问题),那么是否“手稿”所缺的内容就是这些呢?非也!有充分证据表明,有些不见于“手稿”(以及何誊本)的内容一定是《南华日报》原刊所有。兹举数例如下:

1.《中华日报》所刊第三十一则云:“精卫从兄莘伯,工诗词骈体文,以去岁殁,年七十余矣。”这一则刊行于1932年11月22日,但汪兆铨去世于1929年,可知本则必是《南华日报》1930年的原文照登。

《中华日报》所刊《南社诗话》第三十一则。

2.《中华日报》所刊第六十四则云:“昨日为六月十四日,想一般同志当已忘却十二年此月此日,有同志方君瑛其人者,以悲天悯人之故,终于决然自杀矣。” 这一则刊于1933年2月9日,显然也是照登原《南华日报》6月15日的内容。

《中华日报》所刊《南社诗话》第六十四则。

3.“手稿”第二十六则:“林时塽诗,余前录其《落叶闻归雁》一首,及‘入夜微云’一联……”云云,但是遍阅“手稿”,根本没有这些(何誊本同)。而事实上它又的确在《南华日报》上刊载过,因为这部分后来恰好曾被选刊于《古今》杂志第34期(1943年11月1日出版)。按:《古今》主事人朱朴也是当年《南华日报》主事人之一,其选刊《南社诗话》时曾有说明:“兹偶于旧箧中觅得民国十九年九月十五日不佞与故曾仲鸣先生合编之《蔚蓝画报》第一期(在北京出版者),见中有转载是稿之一部分,亟为转录,俾飨读者。”

《古今》选刊《南社诗话》的说明。

其他“手稿”所无者还有不少,但因为不能确定是否后来增补,故不列举。不但如此,“手稿”内容还有明显的倒错。如“手稿”第三则有云:“黄延闿又为余订正,高剑公乃江苏金山人,非昆山人。特此更正,并致谢。”但这里是高剑公在“手稿”中首次出现,“更正”云云从何谈起?其实错误出在后文第三十则,其中引马君武诗,有一句本应作“金山高剑公,与吾言此理”,而“手稿”误为“昆山高剑公”,又云:“此高剑公,江苏昆人人,尝为国会议员,非岭南矮小善画之高剑父也,读者辨之。”(笔者按:“昆人人”显系笔误,何誊本即改作“江苏昆山人”)显然第三则黄延闿的纠错是就此而发。换言之,“手稿”第三十则本来应该在第三则之前。何誊本亦同样倒错,《中华日报》本则没有问题。

“手稿”中明显的倒错。

那么是否“手稿”的顺序被后人打乱?据《汪精卫南社诗话》编辑前言,“(手稿)除一页早已缺失外(笔者按:缺第四则之末页),合共一百三十二张均完好无损”,“手稿标题上,原来是有数字的,后来因扫描缘故,变得难以辨认”;又云:“手稿原来收藏在汪精卫长子汪文婴手上,扫描件即由何孟恒从他处复印得来。”今观“手稿”有九则带自标编号(一、二、三、六、八、十、十六、十八、三十),其余各则虽无编号,但顺序与何誊本完全相同,那么现在所见的“手稿”是否经由何氏排序,不得而知。不过这并不影响笔者上文的质疑,因为“手稿”内容的整段缺失与顺序无关,而与顺序相关的倒错问题,恰好出在“手稿”自带编号的第三则和第三十则。

总之,若以一般情况孤立来看,手稿的确容易散佚或错乱,誊抄本出现缺失或错误也正常。但是这个“手稿”与源自“周君抄本”且更早现世的何誊本,不但文字内容和顺序高度一致,连缺失、倒错也都一样,这就很不正常。笔者曾因此认为“手稿”乃据何誊本伪造,但在“手稿”全部影印出版、看到涂抹改动的情况后,笔者也觉得这种可能性不大(当然如前所述,“手稿”即便为真也不等于它是汪精卫所写),转而倾向于认为二者同源,即:何誊本其实是据“手稿”转抄而来,汪文婴的“手稿”也是来自“周君”。

笔者的猜测并非毫无根据。哈佛燕京图书馆藏有一本何孟恒编定的《(汪精卫)自述及其他》(抄本),篇末附录云:“年前承赠《双照楼诗词稿》,今复见寄《南社诗话》《自述》《供词》《革命之决心》及《年谱初稿》,十分感谢。”以下是读《诗词稿》及《诗话》的感想之类文字(甚至提到:有人说曼昭是汪精卫,“看来也不无道理”);而在该书的最末页,又有以明显不同笔迹所写的一段话:“寄赠汪氏诗文,顷得××覆函,详述读后感想,所见略同,因为转录,以当书后。”细味其语,又全然是赠书者之口吻。结合前文种种,此人当是“周君”。

哈佛燕京图书馆藏何孟恒编定的《(汪精卫)自述及其他》(抄本)末页。

那么《诗话》稿本、抄本之源与流,或不外如是:“周君”得到“手稿”之后,就抄录了一份(即“周君抄本”)寄赠何孟恒,另将“手稿”复印件(不大可能是原件)赠予汪文婴(如此处置,略存子、婿之别)。何孟恒对“周君抄本”略作修订,是为何誊本,再将此本复件分送各图书馆。而汪文婴得到“手稿”之初可能并未太在意,故在知道有何誊本之后,才将“手稿”复印件送给何孟恒,这份复印件又由何氏后人提供给时报文化影印出版。也只有这样,才能解释“手稿”与何誊本内容(包括顺序、错漏)的高度一致。

需要注意的是,何孟恒毕竟非文史专业出身,故其誊抄本有些地方改是为非。《汪精卫南社诗话》释文也有几处舍“手稿”之是而从何誊本之非,如第五则“虞山黄人摩西”误改为“虞山人黄摩西”、第六则“广西建义”误改为“广西起义”。换句话说,“周君抄本”应该更接近“手稿”。然而迄今为止,这个“周君抄本”似乎被有意无意地忽略了,而“周君”为谁亦有待考索。只能希望“手稿”原件和“周君抄本”未来能够重见天日,以释群疑。