来自DeepSeek的启示:为何你总是很难做出好产品?

在产品设计与开发的道路上,短期投机与长期主义的博弈一直是核心议题。本文通过多个实际案例,探讨了为什么许多产品难以取得长期成功,并从DeepSeek的成功中汲取启示。 过年间朋友分享了一个故事: 他去年谈了一个大项目,对方客户觉得他们产品力还不错,甚至已经内部决定可以启动合作了,该同学为了尽快落地合同,于是特意邀请他老板共同拜访了该客户,这样显得更加重视和诚意满满嘛。 结果没想到,老板一出马,合作却黄了。 事后这个朋友私下和对客户联络得知,对方老板认为他老板表现的过于投机,客户反复提到一个细节,就是双方一谈到国家政策、政府资源,他们老板就来了精神,眼睛都亮了,立马眉飞色舞讲个不停。 但只要一谈到市场策略和客户价值,他们老板就没了劲儿,像是触碰到了陌生领域,不仅说话很少,也显得无精打采,总是想把话题拉回到政府关系、国家政策上。 他们老板说,他见过很多这样的老板,很多都是机会主义和短期思维,遵循的不是市场的逻辑,最后合作也都是一地鸡毛; 当然,客户也「安慰」我这个朋友说,他们老板依赖的也是个人的过往经验,说的也未必就正确,但确实很希望能以「业务价值」为标的选择更长期、更市场化、更可持续的合作客户。 在我看来,这个底层认知逻辑是成立的——依赖政策未必就是短期投机,但紧贴市场一定更符合长期投资策略。 段永平也好、巴菲特也罢,其所推崇的「价值投资」本质上就是长期策略的具象表达,我们不可能靠枪响抢跑和全程冲刺来赢得马拉松。 事实上,这个逻辑对产品设计同样极其适用——这就像咱们产品经理做产品一样,没有一种长期主义的心态,很难做出真正优秀的产品。 比如,年前在我们的一个需求评审会上,有个产品同学提出了一个看似很 「酷炫」的功能想法,这个功能如果上线,的确会让产品表面上增加不少亮点,短期能吸引一部分用户的眼球。 当时在场的很多人都觉得这个想法不错,有几个急性子的同事甚至想马上就着手去做,可我冷静后却不这么认为。 我想起了《大话软件工程》里提到的一个观点:“软件工程是一个系统工程,需要全面、长远的规划,绝不能被短期的利益或者表面的需求所迷惑。” 镜同学也和大家分享了我的看法,我觉得这个功能虽然短期能吸引用户,但从长远来看,它和我们产品的核心定位以及长期发展战略并不相符。 如果我们把精力都放在这种短期功能的开发上,就像是在短跑冲刺,虽然可能一开始领先,但后续的发展动力会不足。 近来大火的DeepSeek就是长期主义驱动的代表,带给我的启发是:做产品也是如此,好产品是一场长跑,不是靠短线冲刺就能做好的,就如同我们不能用速胜的心态去打一场持久战。 如果我们产品经理总是抱着短线思维,看到一个小亮点就急于去实现,而不顾产品的长远发展,那最终产品就会像没有根基的大厦,摇摇欲坠。 01 设计投机:产品经理的迷幻毒药 众所周知,张一鸣向来推崇「延迟满足」,而不喜欢「短期投机」,实际上,延迟满足触发的是内啡肽的补偿机制,而短期投机则是多巴胺的奖励机制。 短期投机看似快感更直接,但却如同慢性毒药,越来越无法满足,从镜同学的过往经验来看,这点对咱们的产品设计也异常重要。 原因很简单,产品本应该是业务价值的表达载体,但在短期投机思维的驱使下会越发偏离初心,逐步沦落为短期利益、表面指标的替代品。 比如,当下AI十分火热,但其实仔细观察AI产品的众生相,你会发现「文心一言」的过度商业化,前几天和朋友聊天,他还说很多AI产品最终都做成了资讯——为了短期的「日活」指标。(额,本文是前两天写的,就在昨天,文心一言宣布免费了) 图-↑过度商业化必然损失用户体验 不妨反观下最近异军突起的DeepSeek,我特别认同硅谷媒体和CNBC在专题片中的观点之一:DeepSeek和梁文锋(DeepSeek CEO)都是长期主义、专注创新的结晶。 以至于朱啸虎将其成为技术理想主义者的胜利。 图-↑ 朱啸虎对DeepSeek的评价 镜同学还见过这么一个「反面」产品案例: 朋友待过的的一个小公司,做的社交软件,他们的产品经理看到市场上一款火爆的社交软件推出了 “小宇宙” 功能,这个功能让用户可以分享限时可见的生活点滴,很受用户欢迎。 于是这个产品经理就直接把这个功能照搬过来,连界面设计都没怎么改,就套用到自己的产品上,还美其名曰「深度致敬」,这看似是一种快速跟上潮流的方法,可事实上呢? 这种投机思维首先就限制了创造力。 产品经理不再去思考自己的产品特色和用户真正的需求,只是单纯地复制别人的成果,那产品就永远没有自己的灵魂。 事实上,不同的产品有不同的产品调性、不同的业务场景、不同的产品时机、不同的用户画像,等等,灵魂只能独自缓慢长出来,无法迁移、复制或短期速成。 之前群里有同学分享说,某社交平台CEO在凌晨三点的复盘会上咆哮:”下周DAU必须破千万,不管你们用H5弹窗还是红包裂变!” 。 其实,这种场景在互联网公司并不陌生,当我们拆解近年倒下的数十家家独角兽企业的尸检报告时,会发现一个共性病灶:短期投机思维正在系统性摧毁产品根基。 记得星球群里有分享过一个案例: 2022年某生鲜电商为冲击IPO,技术团队开发出”幽灵仓库”系统——展示页库存量永远比真实库存多30%。 这套精密的数据魔术让GMV暴涨80%,却在某次促销活动中引发50万订单无法履约,最终因集体诉讼破产清算。 数据造假的本质是产品价值的空心化,就像在沙漠里建造海市蜃楼,阳光越强崩塌越快。 再者,投机思维还禁锢了设计理念——产品设计是一个需要创新和深度思考的过程,而不是简单的模仿。 就拿苹果公司来说,他们的产品设计理念是简洁、易用且充满科技感。这是他们经过长期的研究、对用户需求深入理解后得出的理念。 镜同学始终认为,投机行为是产品的慢性毒药,从长远来看,对产品的发展是极为不利的,同时用户也不是傻子,早晚能发现其他产品的影子。 这样一来,用户的流失是必然的,因此,咱一定要避免投机思维,不要被短期的数据想象取代对用户价值的持续挖掘,就像巴菲特的价值投资理念一样,永远把用户价值放在首位,这样才能做出长久的优质产品。 02 功能镀金:昙花一现的虚假繁荣 我前段时间在团队内部分享了「以价值结果为导向」的产品路线图正在取代「以功能为导向」的产品路线图,本质上是产品功能向用户价值的视角转换和进化升级。 过去我们在做产品规划时,总是罗列功能时间线,即,不同的时间节点、产品版本要上线哪些功能,但其实随着市场的变化、产品的验证很多时候早期规划的这些功能不再符合新的场景需求。 而「功能工厂(Feature Factory)」只会使得产品加速掉进与市场脱节的困境,取而代之的「用户价值」才会夯实PMF的根基。 与其关注交付什么,不如思考为何要做这些设计。 现在团队在做中长期的产品规划时,我都是主张用诸如「提高转化率」、「减少客户流失」、「增加用户活跃度」等具体的价值结果来取代诸如「上线红包裂变」、「团队分销」、「运营策略」等具体的产品功能。 从某种意义上来说,我认为「价值结果」是长期的本质定位,而「产品功能」更符合短期的产品策略,咱们不能舍本逐末。 其实「功能工厂」让我想起来「帕金森定律」,该定律指出:“工作总是会扩展,直到用完所有可用的时间。” 这意味着,无论给定的任务时间多么充裕,人们总会找到方法使任务占据所有的时间。 从产品角度来看,如果我们只是堆砌功能而不是锚定在用户价值上,就会使得功能不断膨胀,要知道增加的伪需求越多,用户的价值就会稀释越快。 这样的案例数不胜数: 我之前也见识过公司内部某产品线,当时为提升估值和短期商业化,把用户担当的工具APP强行植入直播、社交、金融等7大模块,导致产品包体积从几十MB膨胀到200多MB。 这看似华丽的”功能全家桶”导致用户流失率飙升300%,我们团队还不得不用80%的研发资源维护冗余功能,后来成了公司复盘必备的反面教材,尤其用来教育新产品同学。 所以梁宁在《真需求》一书中写道:99%的创业死在“伪需求”上,功能堆砌带来的产品膨胀往往就是伪需求集合。 03 过度商业化:触发合规底线的刀尖游戏 上面提到的过度商业化只是牺牲用户体验,但过于短视甚至会触碰合规底线,这样的案例也不鲜见,而产品同学作为设计的操刀手一旦产生「算法没有价值观」的错误认知,不仅可能会导致产品误入歧途,个人也可能面临牢狱之灾。 比如,就拿早些年 P2P 爆雷事件来说,多少产品经理当初只看到了金融借贷产品的盈利空间,却忽略了合规要求,以至于没有严格遵守金融监管规则,在风控、资金池管理等方面肆意妄为。 镜同学我就见过一些 P2P 产品经理,为了吸引用户,虚假宣传高收益,实际背后资金链脆弱不堪,最后爆雷了,用户血本无归,产品自然是彻底失败,相关负责人还面临着严重的法律风险。 所以,镜同学始终以为「赚钱是好产品的副产品」——好产品一定要支撑商业化,但不应该过度商业化,更不能为了短期利益而损失长久的商业化。 再比如,还有倒卖用户数据这种事儿,本应该是红线却被短期利益冲昏了头脑。 我曾经就听朋友说过,有个小的互联网公司,做了一款社交类产品,本来有一定的用户量,可是公司为了短期利益,竟然把用户数据卖给了一些营销公司。 这事儿被爆出来后,不仅用户纷纷谴责,法律也不会放过这种行为,这个产品很快就消失在市场上了,据说其产品经理也被刑侦问询。 因此,我始终觉得,好的产品不仅要有价值观,更要有应有的底线,否则且不说做出感动人心的好产品,甚至可能会贻误终生! 最后,镜同学想说的是,产品设计从来都是长期主义的追随者,需要我们赤诚地深度求索,也正如DeepSeek在成立发布做大模型公告时,引用法国新浪潮导演特吕弗的一句话: “务必要疯狂地怀抱雄心,且还要疯狂地真诚。” 本文由人人都是产品经理作者【产品大峡谷】,微信公众号:【产品大峡谷】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

在产品设计与开发的道路上,短期投机与长期主义的博弈一直是核心议题。本文通过多个实际案例,探讨了为什么许多产品难以取得长期成功,并从DeepSeek的成功中汲取启示。

过年间朋友分享了一个故事:

他去年谈了一个大项目,对方客户觉得他们产品力还不错,甚至已经内部决定可以启动合作了,该同学为了尽快落地合同,于是特意邀请他老板共同拜访了该客户,这样显得更加重视和诚意满满嘛。

结果没想到,老板一出马,合作却黄了。

事后这个朋友私下和对客户联络得知,对方老板认为他老板表现的过于投机,客户反复提到一个细节,就是双方一谈到国家政策、政府资源,他们老板就来了精神,眼睛都亮了,立马眉飞色舞讲个不停。

但只要一谈到市场策略和客户价值,他们老板就没了劲儿,像是触碰到了陌生领域,不仅说话很少,也显得无精打采,总是想把话题拉回到政府关系、国家政策上。

他们老板说,他见过很多这样的老板,很多都是机会主义和短期思维,遵循的不是市场的逻辑,最后合作也都是一地鸡毛;

当然,客户也「安慰」我这个朋友说,他们老板依赖的也是个人的过往经验,说的也未必就正确,但确实很希望能以「业务价值」为标的选择更长期、更市场化、更可持续的合作客户。

在我看来,这个底层认知逻辑是成立的——依赖政策未必就是短期投机,但紧贴市场一定更符合长期投资策略。

段永平也好、巴菲特也罢,其所推崇的「价值投资」本质上就是长期策略的具象表达,我们不可能靠枪响抢跑和全程冲刺来赢得马拉松。

事实上,这个逻辑对产品设计同样极其适用——这就像咱们产品经理做产品一样,没有一种长期主义的心态,很难做出真正优秀的产品。

比如,年前在我们的一个需求评审会上,有个产品同学提出了一个看似很 「酷炫」的功能想法,这个功能如果上线,的确会让产品表面上增加不少亮点,短期能吸引一部分用户的眼球。

当时在场的很多人都觉得这个想法不错,有几个急性子的同事甚至想马上就着手去做,可我冷静后却不这么认为。

我想起了《大话软件工程》里提到的一个观点:“软件工程是一个系统工程,需要全面、长远的规划,绝不能被短期的利益或者表面的需求所迷惑。”

镜同学也和大家分享了我的看法,我觉得这个功能虽然短期能吸引用户,但从长远来看,它和我们产品的核心定位以及长期发展战略并不相符。

如果我们把精力都放在这种短期功能的开发上,就像是在短跑冲刺,虽然可能一开始领先,但后续的发展动力会不足。

近来大火的DeepSeek就是长期主义驱动的代表,带给我的启发是:做产品也是如此,好产品是一场长跑,不是靠短线冲刺就能做好的,就如同我们不能用速胜的心态去打一场持久战。

如果我们产品经理总是抱着短线思维,看到一个小亮点就急于去实现,而不顾产品的长远发展,那最终产品就会像没有根基的大厦,摇摇欲坠。

01 设计投机:产品经理的迷幻毒药

众所周知,张一鸣向来推崇「延迟满足」,而不喜欢「短期投机」,实际上,延迟满足触发的是内啡肽的补偿机制,而短期投机则是多巴胺的奖励机制。

短期投机看似快感更直接,但却如同慢性毒药,越来越无法满足,从镜同学的过往经验来看,这点对咱们的产品设计也异常重要。

原因很简单,产品本应该是业务价值的表达载体,但在短期投机思维的驱使下会越发偏离初心,逐步沦落为短期利益、表面指标的替代品。

比如,当下AI十分火热,但其实仔细观察AI产品的众生相,你会发现「文心一言」的过度商业化,前几天和朋友聊天,他还说很多AI产品最终都做成了资讯——为了短期的「日活」指标。(额,本文是前两天写的,就在昨天,文心一言宣布免费了)

图-↑过度商业化必然损失用户体验

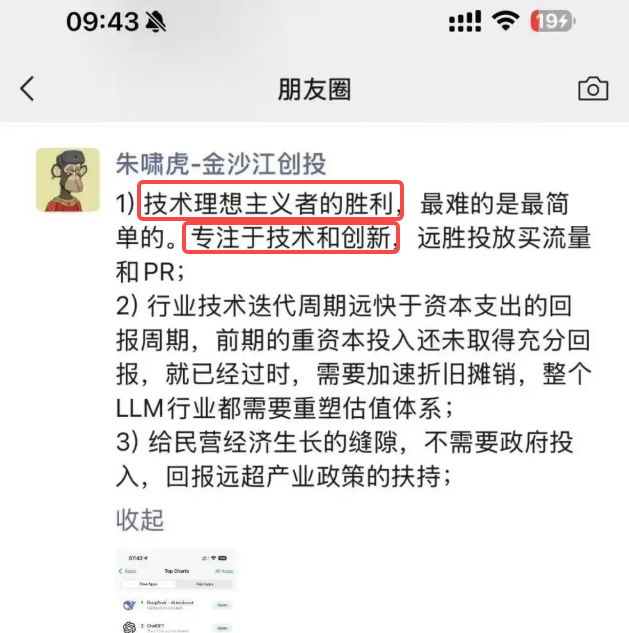

不妨反观下最近异军突起的DeepSeek,我特别认同硅谷媒体和CNBC在专题片中的观点之一:DeepSeek和梁文锋(DeepSeek CEO)都是长期主义、专注创新的结晶。

以至于朱啸虎将其成为技术理想主义者的胜利。

图-↑ 朱啸虎对DeepSeek的评价

镜同学还见过这么一个「反面」产品案例:

朋友待过的的一个小公司,做的社交软件,他们的产品经理看到市场上一款火爆的社交软件推出了 “小宇宙” 功能,这个功能让用户可以分享限时可见的生活点滴,很受用户欢迎。

于是这个产品经理就直接把这个功能照搬过来,连界面设计都没怎么改,就套用到自己的产品上,还美其名曰「深度致敬」,这看似是一种快速跟上潮流的方法,可事实上呢?

这种投机思维首先就限制了创造力。

产品经理不再去思考自己的产品特色和用户真正的需求,只是单纯地复制别人的成果,那产品就永远没有自己的灵魂。

事实上,不同的产品有不同的产品调性、不同的业务场景、不同的产品时机、不同的用户画像,等等,灵魂只能独自缓慢长出来,无法迁移、复制或短期速成。

之前群里有同学分享说,某社交平台CEO在凌晨三点的复盘会上咆哮:”下周DAU必须破千万,不管你们用H5弹窗还是红包裂变!” 。

其实,这种场景在互联网公司并不陌生,当我们拆解近年倒下的数十家家独角兽企业的尸检报告时,会发现一个共性病灶:短期投机思维正在系统性摧毁产品根基。

记得星球群里有分享过一个案例:

2022年某生鲜电商为冲击IPO,技术团队开发出”幽灵仓库”系统——展示页库存量永远比真实库存多30%。

这套精密的数据魔术让GMV暴涨80%,却在某次促销活动中引发50万订单无法履约,最终因集体诉讼破产清算。

数据造假的本质是产品价值的空心化,就像在沙漠里建造海市蜃楼,阳光越强崩塌越快。

再者,投机思维还禁锢了设计理念——产品设计是一个需要创新和深度思考的过程,而不是简单的模仿。

就拿苹果公司来说,他们的产品设计理念是简洁、易用且充满科技感。这是他们经过长期的研究、对用户需求深入理解后得出的理念。

镜同学始终认为,投机行为是产品的慢性毒药,从长远来看,对产品的发展是极为不利的,同时用户也不是傻子,早晚能发现其他产品的影子。

这样一来,用户的流失是必然的,因此,咱一定要避免投机思维,不要被短期的数据想象取代对用户价值的持续挖掘,就像巴菲特的价值投资理念一样,永远把用户价值放在首位,这样才能做出长久的优质产品。

02 功能镀金:昙花一现的虚假繁荣

我前段时间在团队内部分享了「以价值结果为导向」的产品路线图正在取代「以功能为导向」的产品路线图,本质上是产品功能向用户价值的视角转换和进化升级。

过去我们在做产品规划时,总是罗列功能时间线,即,不同的时间节点、产品版本要上线哪些功能,但其实随着市场的变化、产品的验证很多时候早期规划的这些功能不再符合新的场景需求。

而「功能工厂(Feature Factory)」只会使得产品加速掉进与市场脱节的困境,取而代之的「用户价值」才会夯实PMF的根基。

与其关注交付什么,不如思考为何要做这些设计。

现在团队在做中长期的产品规划时,我都是主张用诸如「提高转化率」、「减少客户流失」、「增加用户活跃度」等具体的价值结果来取代诸如「上线红包裂变」、「团队分销」、「运营策略」等具体的产品功能。

从某种意义上来说,我认为「价值结果」是长期的本质定位,而「产品功能」更符合短期的产品策略,咱们不能舍本逐末。

其实「功能工厂」让我想起来「帕金森定律」,该定律指出:“工作总是会扩展,直到用完所有可用的时间。”

这意味着,无论给定的任务时间多么充裕,人们总会找到方法使任务占据所有的时间。

从产品角度来看,如果我们只是堆砌功能而不是锚定在用户价值上,就会使得功能不断膨胀,要知道增加的伪需求越多,用户的价值就会稀释越快。

这样的案例数不胜数:

我之前也见识过公司内部某产品线,当时为提升估值和短期商业化,把用户担当的工具APP强行植入直播、社交、金融等7大模块,导致产品包体积从几十MB膨胀到200多MB。

这看似华丽的”功能全家桶”导致用户流失率飙升300%,我们团队还不得不用80%的研发资源维护冗余功能,后来成了公司复盘必备的反面教材,尤其用来教育新产品同学。

所以梁宁在《真需求》一书中写道:99%的创业死在“伪需求”上,功能堆砌带来的产品膨胀往往就是伪需求集合。

03 过度商业化:触发合规底线的刀尖游戏

上面提到的过度商业化只是牺牲用户体验,但过于短视甚至会触碰合规底线,这样的案例也不鲜见,而产品同学作为设计的操刀手一旦产生「算法没有价值观」的错误认知,不仅可能会导致产品误入歧途,个人也可能面临牢狱之灾。

比如,就拿早些年 P2P 爆雷事件来说,多少产品经理当初只看到了金融借贷产品的盈利空间,却忽略了合规要求,以至于没有严格遵守金融监管规则,在风控、资金池管理等方面肆意妄为。

镜同学我就见过一些 P2P 产品经理,为了吸引用户,虚假宣传高收益,实际背后资金链脆弱不堪,最后爆雷了,用户血本无归,产品自然是彻底失败,相关负责人还面临着严重的法律风险。

所以,镜同学始终以为「赚钱是好产品的副产品」——好产品一定要支撑商业化,但不应该过度商业化,更不能为了短期利益而损失长久的商业化。

再比如,还有倒卖用户数据这种事儿,本应该是红线却被短期利益冲昏了头脑。

我曾经就听朋友说过,有个小的互联网公司,做了一款社交类产品,本来有一定的用户量,可是公司为了短期利益,竟然把用户数据卖给了一些营销公司。

这事儿被爆出来后,不仅用户纷纷谴责,法律也不会放过这种行为,这个产品很快就消失在市场上了,据说其产品经理也被刑侦问询。

因此,我始终觉得,好的产品不仅要有价值观,更要有应有的底线,否则且不说做出感动人心的好产品,甚至可能会贻误终生!

最后,镜同学想说的是,产品设计从来都是长期主义的追随者,需要我们赤诚地深度求索,也正如DeepSeek在成立发布做大模型公告时,引用法国新浪潮导演特吕弗的一句话:

“务必要疯狂地怀抱雄心,且还要疯狂地真诚。”

本文由人人都是产品经理作者【产品大峡谷】,微信公众号:【产品大峡谷】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。