银发经济:老龄化时代的机遇与挑战

“银发经济兴起,机遇挑战并存。” 在老龄化加剧的时代背景下,银发经济经历了怎样的发展演变?其市场潜力究竟有多大?产业发展现状如何,又面临哪些困境与挑战? 一、银发经济的概念演变:从“老年经济”到“全生命周期经济” “银发经济”一词并非中国原创,而是起源于20世纪70年代的日本,最初是指为老年人提供商品和服务。随着全球人口老龄化趋势的加剧,银发经济的内涵也在不断丰富和拓展。 1. 国外对银发经济的认知演变 20世纪70年代-21世纪初:银发经济主要聚焦于老年人群体,侧重于提供满足其基本生活需求的商品和服务,例如老年食品、老年服装、老年护理用品等。 例如,日本将银发经济定义为“为老年人提供的商品和服务”。 欧盟理事会(CEU)在2007年将其定义为“为老年人提供的各种商品和服务,也包括延长工作寿命、促进老年人的志愿工作和积极社会参与”。 经济合作与发展组织(OECD)在2014年将其定义为“专注于为老年人生产和提供产品和服务的行业或经济部门”。 21世纪初至今:随着老龄化程度加深,西方学者和机构逐渐意识到,银发经济不应局限于老年人群体,而应将所有“增龄”群体纳入其中,即所有正在经历老龄化过程的人群。 例如,欧盟委员会(EC)在2018年将银发经济解释为“满足50岁及以上人群需求的所有经济活动的总和”,这意味着银发经济的面向群体从老年人拓展至即将步入老年的群体。 此外,西方学者还提出,银发经济应涵盖金融、健康、住宅、教育、文化等多个领域,为社会经济提供更持续的消费动力和产业发展空间。 2. 中国对银发经济的认知演变 中国对银发经济的认知经历了从“老年人保障”到“养老服务”,再到“老龄产业”,最终到“银发经济”的转变过程。 20世纪80年代-90年代初:政府主要关注老年人权益保障,强调发展老龄事业,例如完善社会保障体系、发展医疗卫生事业、提高老年人福利待遇等。这一阶段侧重于强化政府和家庭的责任,关注养老的基本需求。 1990年-2000年初:随着家庭养老功能弱化,国家开始鼓励社会力量参与养老服务,推动养老服务社会化进程,银发经济萌芽开始出现。例如,民政部出台政策鼓励发展社区养老服务,并给予税收优惠。 2000年-2010年:政府开始关注老龄产业发展,希望发挥市场作用。例如,“十一五”规划中首次提出“积极发展老龄产业”,鼓励开发养老服务业、老年人用品、医疗保健、文化娱乐等市场。 2010年-2020年:养老服务业被视为新的经济增长点,国家出台一系列政策支持老龄产业发展,例如《关于加快发展养老服务业的若干意见》等,推动老龄产业与金融、健康、文娱等领域融合发展。 2020年至今:中国正式提出“银发经济”概念,并将其纳入国家经济发展规划。2024年1月,国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,首次对银发经济给出明确定义: 银发经济是指向老年人提供产品或服务,以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。 该定义体现了全人群、全生命周期、全社会参与的思维,贯彻了积极老龄观、健康老龄化的理念,呼应和落实了积极应对人口老龄化国家战略和“健康中国”战略。 (3) 银发经济内涵的拓展 从银发经济概念的演变可以看出,其内涵已从单一的老年人经济活动,转变为涵盖以下三个维度的全新经济形态: 本质属性: 从“应对老龄化”转向“利用老龄化的机会”,将老年人视为“活跃的经济群体”和“新兴的消费市场”。 银发经济是一个经济体系,而非政府的公共服务职能,不应被限定于某个产业。 面向群体: 备老经济:聚焦于为个体老龄生活做好健康、财务和职业规划,例如健康管理、储蓄理财、职业规划等。 老龄经济:围绕老年人实际生活需求提供产品和服务,例如老年用品、养老服务、健康管理、文娱休闲等。 从老年人群体拓展至所有“增龄”群体,包括所有为未来老年生活做准备的中青年人。 银发经济贯穿人的一生,涵盖从青年到老年的各个阶段,涵盖备老经济和老龄经济两个阶段。 涉及内容: 产业:涵盖医疗保健、养老服务、居家适老化改造、健康管理、文娱休闲等多个领域,其核心目标是提供多样化、个性化的产品和服务。 事业:涵盖老年医学基础研究、基本养老服务、公共环境无障碍和适老化,以及公共服务设施建设等多项内容,其目标是确保老年人福祉的提升。 银发经济是产业和事业协同发展的经济体系。 银发经济的产业部分与事业部分相互联系、彼此协同,共同构成银发经济的有机整体。 二、银发经济:中国经济发展的新引擎 银发经济的市场潜力:规模巨大、延续时间长 银发经济的市场规模可以用“有效市场规模 = 目标市场人口规模 × 购买力 × 购买意愿”来衡量。 1. 规模庞大的潜在消费群体 当前: 截至2024年末,全国60周岁及以上老年人口已达3.1031亿,占总人口的22.0%;65周岁及以上老年人口2.2023亿,占总人口的15.6%。 其中,低龄“新老人”(60-69岁)占比超过一半,是银发经济市场的主力军。 中国已进入“中度老龄化”社会,老年人口规模全球第一。 中国老年人口女性比例略高,尤其是高龄老年人群中,女性占比更高,且存在较高丧偶率。 中国失能、半失能老人的人口规模大,2024年约为4500万,占全体老年人的14.5%。 中国老龄化已实现地理区划全覆盖,且呈现东部地区比西部地区程度深、三线城市比一二线城市程度深,农村比城市程度深的特点。 未来: 到2050年,每2个劳动年龄人口抚养1个老人;到2100年,每1个劳动年龄人口就要抚养1个老人。 到2035年和2050年,80岁及以上高龄老年人口数量将分别达到约6100万人和超1.1亿人。 未来20-30年内,中国将始终保有世界上规模最大的高龄老人人口。 预计到2035年,60岁及以上老年人口将超过4亿,占比约30%,进入重度老龄化。 到2050年,老年人口将增加到4.87亿,占比近40%。 到2050年至2053年间,老年人口规模和总人口占比将双双达到峰值。 从7%到14%的中度老龄化,中国仅用了21年,而法国、英国、德国、日本分别用了126年、46年、40年和24年。 中国从中度老龄化进入重度老龄化社会只需7年,远快于日本的13年和德国的25年。 中国老龄化进程急、程度深,未来将成为老龄化程度最深的国家之一。未来30年内,中国老年人口数量将爆发式增长。高龄老人数量将急剧增加。老年抚养比将持续上升。 2. 显著增加的社会支付能力 财政支持力度不断加大: 国家财政在养老服务方面的投入呈现稳步增长趋势。 民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金,将不低于55%用于支持发展养老服务。 政府通过提供高龄津贴、床位补助、各种消费补贴等方式,直接增强老年人及其家庭的支付能力。 例如,浙江省推出的居家适老化改造补贴政策,最高补贴金额可达2万元。 老年人可支配收入不断提高: 养老金覆盖率不断提高,养老金收入水平显著提高。 家庭人均可支配收入提高,2018年老年人的家庭人均可支配收入是2002年的2.24倍。 老年人收入来源更加多元化,除了养老金外,理财利息、租金收入等也成为重要组成部分。 中等收入老年群体占比最多且呈增长趋势。 老年人财产性收入和其他来源的比例,都比2010年增长了一倍以上。 老年人工资性收入占总收入比重大幅增加。 个人资产财富不断累积: 第二波“婴儿潮”老年人(60后)集体退休,他们是中国经济红利期的受益者,积累了大量的个人财富。 他们拥有充分的实际自主支付能力,消费观念更加开放,更愿意为高品质生活买单。 3. 逐步解放的老年购买意愿 新银发群体带来购买意愿转变: 第二波“婴儿潮”老年人(60后)拥有与以往老年人不同的消费观念,他们更注重自我价值、追求品质生活,更愿意为兴趣消费、尝鲜消费和个性化消费买单。 他们对互联网接受度高,更相信自己的判断能力,愿意通过广告和营销了解消费品。 他们对老年品牌的打造和市场营销带来了新的可能性。 例如,60后老年人对老年旅游市场的推动力巨大,2016-2020年,我国中老年游客旅游消费年均增速达23%,2021年,中国老年文旅消费超过7000亿元。 健康老龄期带来消费意识觉醒: 60后“新老人”拥有更长的健康预期寿命,对健康养生、文化娱乐、休闲旅游等方面的需求日益旺盛。 他们希望弥补年轻时因经济和各种条件限制而未能实现的愿望和需求,例如美容美发、健身娱乐、旅游观光等。 他们更认同“挣钱是为了花钱”,愿意为自我价值和情绪价值买单。 例如,老年教育、老年文旅、老年影视、老年保健等赛道将迎来重大机遇。 补偿性心理带来消费思想解放: 60后“新老人”经历了物质匮乏到经济腾飞的时代变迁,退休后希望通过消费来弥补过去未能实现的愿望和需求。 他们更愿意花钱买健康、买潇洒,追求幸福、充实、绚丽多姿的晚年生活。 综上所述,银发市场从现时间点到将来很长一段时间内,都会是一个“三有”市场:有规模基数庞大并仍在高速扩张的潜在消费群体;有已得到显著提升的实际支付能力;有已得到极大解放的主动消费意愿。 三、银发经济产业发展现状与挑战 3.1 银发经济产业发展的现实基础 (1) 政策支持力度加大 国家将发展银发经济作为积极应对人口老龄化国家战略的重要举措,并将其视为发掘新的经济增长点、促进经济发展的重要措施。 近年来,国家出台了一系列政策文件,从多个方面为银发经济发展提供支持,例如: 适老化设施建设 养老服务供给 涉老诈骗监管 老年用品供给 数字化技术赋能 养老金融服务 国际养老合作等 (2) 产业基础优势明显 产业链完整,门类丰富: 中国拥有全球最完整的工业体系,涵盖了银发经济涉及的所有领域,例如健康服务、生活用品、家政服务、旅游娱乐、金融理财、保险业、房地产、教育等。 完整的产业链为银发经济产业协同发展提供了可能,例如制造业企业可以与医疗、养老、旅游等相关产业合作,共同开发生产适合老年人的产品。 制造业优势突出: 中国制造业产能强大、制造技术先进、成本低廉,为银发经济产业发展提供了扎实的工业基础。 制造业企业可以生产高质量、多样化的老年产品,例如老年服装、食品、保健品、文体用品、康复辅具等。 制造业企业还可以推动银发经济产业链的延伸,例如与医疗、养老等产业合作开发新产品。 业态多元化: 传统产业与新兴产业深度融合、文化与创意等新兴产业兴起以及数字经济的崛起,为银发经济发展注入了新的活力。 例如,在养老服务方面,能提供居家养老、社区养老和机构养老等多种服务模式;在健康产业方面,有康复、长期照料、健康管理等多种服务;在文化娱乐方面,有老年大学、文体中心、老年旅游等各类丰富的选择。 (3) 市场关注度提升 银发经济覆盖领域多元化、规模化,逐渐成为经济发展新动能。 涉足银发经济的公司数量逐渐增多,且盈利能力逐步上升。 天眼查数据显示,截至目前,现存与银发经济相关的企业38.6万余家,2024年1-8月新增相关企业注册5万余家。 风险投资市场对银发经济领域投资热情高涨。 例如,个人养老金产品自2022年11月25日正式实施以来,开户人数快速增长,截至2024年底,超过7279万人开立了个人养老金账户。 (4) “新”人群需求与消费呈现新特征 需求异质性强: 银发消费群体可划分为传统老人、过渡性老人、现代老人、“新”老人和备老人群五大类。 不同类型的老年人群体在消费习惯和需求偏好方面存在显著差异,例如: 传统老人以经济实惠的生存性消费为主;现代老人在基本生活需求之外,也追求高质量和享乐;“新”老人更注重个性化、多元化的“享老”方式;备老人群的核心诉求往往体现在情感和自我实现等精神层面。 消费内容拓展: 老年人口消费观念不断升级,从传统的实物消费向服务消费转变,例如文化旅游、体育健身、休闲娱乐等。 老年人对社交、尊重等精神层面的需求不断增加,日常闲暇生活也更加注重品质和时尚。 例如,45-65岁户主家庭(“新”老人及备老人群)是目前老年消费市场最活跃的人群,休闲旅游占据最大规模。 消费方式多元化: 线上消费场景的多元化和移动支付的便捷化,使得银发群体消费模式逐渐从实体购物转至线上。 银发群体消费容易被“情绪价值”

“银发经济兴起,机遇挑战并存。” 在老龄化加剧的时代背景下,银发经济经历了怎样的发展演变?其市场潜力究竟有多大?产业发展现状如何,又面临哪些困境与挑战?

一、银发经济的概念演变:从“老年经济”到“全生命周期经济”

“银发经济”一词并非中国原创,而是起源于20世纪70年代的日本,最初是指为老年人提供商品和服务。随着全球人口老龄化趋势的加剧,银发经济的内涵也在不断丰富和拓展。

1. 国外对银发经济的认知演变

20世纪70年代-21世纪初:银发经济主要聚焦于老年人群体,侧重于提供满足其基本生活需求的商品和服务,例如老年食品、老年服装、老年护理用品等。

例如,日本将银发经济定义为“为老年人提供的商品和服务”。

欧盟理事会(CEU)在2007年将其定义为“为老年人提供的各种商品和服务,也包括延长工作寿命、促进老年人的志愿工作和积极社会参与”。

经济合作与发展组织(OECD)在2014年将其定义为“专注于为老年人生产和提供产品和服务的行业或经济部门”。

21世纪初至今:随着老龄化程度加深,西方学者和机构逐渐意识到,银发经济不应局限于老年人群体,而应将所有“增龄”群体纳入其中,即所有正在经历老龄化过程的人群。

例如,欧盟委员会(EC)在2018年将银发经济解释为“满足50岁及以上人群需求的所有经济活动的总和”,这意味着银发经济的面向群体从老年人拓展至即将步入老年的群体。

此外,西方学者还提出,银发经济应涵盖金融、健康、住宅、教育、文化等多个领域,为社会经济提供更持续的消费动力和产业发展空间。

2. 中国对银发经济的认知演变

中国对银发经济的认知经历了从“老年人保障”到“养老服务”,再到“老龄产业”,最终到“银发经济”的转变过程。

- 20世纪80年代-90年代初:政府主要关注老年人权益保障,强调发展老龄事业,例如完善社会保障体系、发展医疗卫生事业、提高老年人福利待遇等。这一阶段侧重于强化政府和家庭的责任,关注养老的基本需求。

- 1990年-2000年初:随着家庭养老功能弱化,国家开始鼓励社会力量参与养老服务,推动养老服务社会化进程,银发经济萌芽开始出现。例如,民政部出台政策鼓励发展社区养老服务,并给予税收优惠。

- 2000年-2010年:政府开始关注老龄产业发展,希望发挥市场作用。例如,“十一五”规划中首次提出“积极发展老龄产业”,鼓励开发养老服务业、老年人用品、医疗保健、文化娱乐等市场。

- 2010年-2020年:养老服务业被视为新的经济增长点,国家出台一系列政策支持老龄产业发展,例如《关于加快发展养老服务业的若干意见》等,推动老龄产业与金融、健康、文娱等领域融合发展。

- 2020年至今:中国正式提出“银发经济”概念,并将其纳入国家经济发展规划。2024年1月,国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,首次对银发经济给出明确定义:

银发经济是指向老年人提供产品或服务,以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。

该定义体现了全人群、全生命周期、全社会参与的思维,贯彻了积极老龄观、健康老龄化的理念,呼应和落实了积极应对人口老龄化国家战略和“健康中国”战略。

(3) 银发经济内涵的拓展

从银发经济概念的演变可以看出,其内涵已从单一的老年人经济活动,转变为涵盖以下三个维度的全新经济形态:

本质属性:

从“应对老龄化”转向“利用老龄化的机会”,将老年人视为“活跃的经济群体”和“新兴的消费市场”。

银发经济是一个经济体系,而非政府的公共服务职能,不应被限定于某个产业。

面向群体:

- 备老经济:聚焦于为个体老龄生活做好健康、财务和职业规划,例如健康管理、储蓄理财、职业规划等。

- 老龄经济:围绕老年人实际生活需求提供产品和服务,例如老年用品、养老服务、健康管理、文娱休闲等。

从老年人群体拓展至所有“增龄”群体,包括所有为未来老年生活做准备的中青年人。

银发经济贯穿人的一生,涵盖从青年到老年的各个阶段,涵盖备老经济和老龄经济两个阶段。

涉及内容:

- 产业:涵盖医疗保健、养老服务、居家适老化改造、健康管理、文娱休闲等多个领域,其核心目标是提供多样化、个性化的产品和服务。

- 事业:涵盖老年医学基础研究、基本养老服务、公共环境无障碍和适老化,以及公共服务设施建设等多项内容,其目标是确保老年人福祉的提升。

银发经济是产业和事业协同发展的经济体系。

银发经济的产业部分与事业部分相互联系、彼此协同,共同构成银发经济的有机整体。

二、银发经济:中国经济发展的新引擎

银发经济的市场潜力:规模巨大、延续时间长

银发经济的市场规模可以用“有效市场规模 = 目标市场人口规模 × 购买力 × 购买意愿”来衡量。

1. 规模庞大的潜在消费群体

当前:

截至2024年末,全国60周岁及以上老年人口已达3.1031亿,占总人口的22.0%;65周岁及以上老年人口2.2023亿,占总人口的15.6%。

其中,低龄“新老人”(60-69岁)占比超过一半,是银发经济市场的主力军。

中国已进入“中度老龄化”社会,老年人口规模全球第一。

中国老年人口女性比例略高,尤其是高龄老年人群中,女性占比更高,且存在较高丧偶率。

中国失能、半失能老人的人口规模大,2024年约为4500万,占全体老年人的14.5%。

中国老龄化已实现地理区划全覆盖,且呈现东部地区比西部地区程度深、三线城市比一二线城市程度深,农村比城市程度深的特点。

未来:

到2050年,每2个劳动年龄人口抚养1个老人;到2100年,每1个劳动年龄人口就要抚养1个老人。

到2035年和2050年,80岁及以上高龄老年人口数量将分别达到约6100万人和超1.1亿人。

未来20-30年内,中国将始终保有世界上规模最大的高龄老人人口。

预计到2035年,60岁及以上老年人口将超过4亿,占比约30%,进入重度老龄化。

到2050年,老年人口将增加到4.87亿,占比近40%。

到2050年至2053年间,老年人口规模和总人口占比将双双达到峰值。

从7%到14%的中度老龄化,中国仅用了21年,而法国、英国、德国、日本分别用了126年、46年、40年和24年。

中国从中度老龄化进入重度老龄化社会只需7年,远快于日本的13年和德国的25年。

中国老龄化进程急、程度深,未来将成为老龄化程度最深的国家之一。未来30年内,中国老年人口数量将爆发式增长。高龄老人数量将急剧增加。老年抚养比将持续上升。

2. 显著增加的社会支付能力

财政支持力度不断加大:

国家财政在养老服务方面的投入呈现稳步增长趋势。

民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金,将不低于55%用于支持发展养老服务。

政府通过提供高龄津贴、床位补助、各种消费补贴等方式,直接增强老年人及其家庭的支付能力。

例如,浙江省推出的居家适老化改造补贴政策,最高补贴金额可达2万元。

老年人可支配收入不断提高:

养老金覆盖率不断提高,养老金收入水平显著提高。

家庭人均可支配收入提高,2018年老年人的家庭人均可支配收入是2002年的2.24倍。

老年人收入来源更加多元化,除了养老金外,理财利息、租金收入等也成为重要组成部分。

中等收入老年群体占比最多且呈增长趋势。

老年人财产性收入和其他来源的比例,都比2010年增长了一倍以上。

老年人工资性收入占总收入比重大幅增加。

个人资产财富不断累积:

第二波“婴儿潮”老年人(60后)集体退休,他们是中国经济红利期的受益者,积累了大量的个人财富。

他们拥有充分的实际自主支付能力,消费观念更加开放,更愿意为高品质生活买单。

3. 逐步解放的老年购买意愿

新银发群体带来购买意愿转变:

第二波“婴儿潮”老年人(60后)拥有与以往老年人不同的消费观念,他们更注重自我价值、追求品质生活,更愿意为兴趣消费、尝鲜消费和个性化消费买单。

他们对互联网接受度高,更相信自己的判断能力,愿意通过广告和营销了解消费品。

他们对老年品牌的打造和市场营销带来了新的可能性。

例如,60后老年人对老年旅游市场的推动力巨大,2016-2020年,我国中老年游客旅游消费年均增速达23%,2021年,中国老年文旅消费超过7000亿元。

健康老龄期带来消费意识觉醒:

60后“新老人”拥有更长的健康预期寿命,对健康养生、文化娱乐、休闲旅游等方面的需求日益旺盛。

他们希望弥补年轻时因经济和各种条件限制而未能实现的愿望和需求,例如美容美发、健身娱乐、旅游观光等。

他们更认同“挣钱是为了花钱”,愿意为自我价值和情绪价值买单。

例如,老年教育、老年文旅、老年影视、老年保健等赛道将迎来重大机遇。

补偿性心理带来消费思想解放:

60后“新老人”经历了物质匮乏到经济腾飞的时代变迁,退休后希望通过消费来弥补过去未能实现的愿望和需求。

他们更愿意花钱买健康、买潇洒,追求幸福、充实、绚丽多姿的晚年生活。

综上所述,银发市场从现时间点到将来很长一段时间内,都会是一个“三有”市场:有规模基数庞大并仍在高速扩张的潜在消费群体;有已得到显著提升的实际支付能力;有已得到极大解放的主动消费意愿。

三、银发经济产业发展现状与挑战

3.1 银发经济产业发展的现实基础

(1) 政策支持力度加大

国家将发展银发经济作为积极应对人口老龄化国家战略的重要举措,并将其视为发掘新的经济增长点、促进经济发展的重要措施。

近年来,国家出台了一系列政策文件,从多个方面为银发经济发展提供支持,例如:

- 适老化设施建设

- 养老服务供给

- 涉老诈骗监管

- 老年用品供给

- 数字化技术赋能

- 养老金融服务

- 国际养老合作等

(2) 产业基础优势明显

产业链完整,门类丰富:

- 中国拥有全球最完整的工业体系,涵盖了银发经济涉及的所有领域,例如健康服务、生活用品、家政服务、旅游娱乐、金融理财、保险业、房地产、教育等。

- 完整的产业链为银发经济产业协同发展提供了可能,例如制造业企业可以与医疗、养老、旅游等相关产业合作,共同开发生产适合老年人的产品。

制造业优势突出:

- 中国制造业产能强大、制造技术先进、成本低廉,为银发经济产业发展提供了扎实的工业基础。

- 制造业企业可以生产高质量、多样化的老年产品,例如老年服装、食品、保健品、文体用品、康复辅具等。

- 制造业企业还可以推动银发经济产业链的延伸,例如与医疗、养老等产业合作开发新产品。

业态多元化:

传统产业与新兴产业深度融合、文化与创意等新兴产业兴起以及数字经济的崛起,为银发经济发展注入了新的活力。

例如,在养老服务方面,能提供居家养老、社区养老和机构养老等多种服务模式;在健康产业方面,有康复、长期照料、健康管理等多种服务;在文化娱乐方面,有老年大学、文体中心、老年旅游等各类丰富的选择。

(3) 市场关注度提升

银发经济覆盖领域多元化、规模化,逐渐成为经济发展新动能。

涉足银发经济的公司数量逐渐增多,且盈利能力逐步上升。

天眼查数据显示,截至目前,现存与银发经济相关的企业38.6万余家,2024年1-8月新增相关企业注册5万余家。

风险投资市场对银发经济领域投资热情高涨。

例如,个人养老金产品自2022年11月25日正式实施以来,开户人数快速增长,截至2024年底,超过7279万人开立了个人养老金账户。

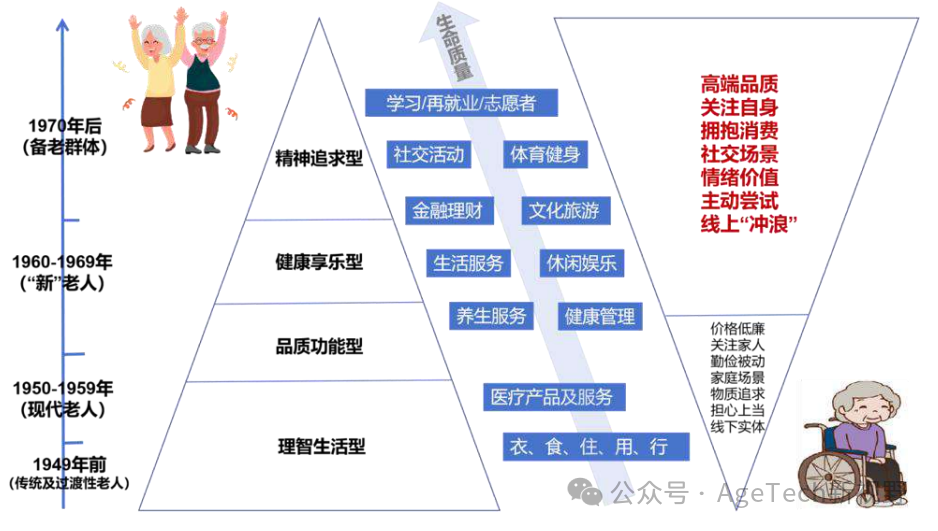

(4) “新”人群需求与消费呈现新特征

需求异质性强:

银发消费群体可划分为传统老人、过渡性老人、现代老人、“新”老人和备老人群五大类。

不同类型的老年人群体在消费习惯和需求偏好方面存在显著差异,例如:

传统老人以经济实惠的生存性消费为主;现代老人在基本生活需求之外,也追求高质量和享乐;“新”老人更注重个性化、多元化的“享老”方式;备老人群的核心诉求往往体现在情感和自我实现等精神层面。

消费内容拓展:

老年人口消费观念不断升级,从传统的实物消费向服务消费转变,例如文化旅游、体育健身、休闲娱乐等。

老年人对社交、尊重等精神层面的需求不断增加,日常闲暇生活也更加注重品质和时尚。

例如,45-65岁户主家庭(“新”老人及备老人群)是目前老年消费市场最活跃的人群,休闲旅游占据最大规模。

消费方式多元化:

线上消费场景的多元化和移动支付的便捷化,使得银发群体消费模式逐渐从实体购物转至线上。

银发群体消费容易被“情绪价值”捆绑,例如短视频和直播平台已成为老年人群社交互动的新途径以及消费的主要场域。

老年人的消费“自我意识”觉醒,社交属性增加,例如为健康的保健品和体育健身的消费,为养老财富增长的金融消费以及为自身体验的旅游消费等,都成为了老年人消费的增长重点。

3.2 银发经济产业发展面临的挑战

(1) 企业认知不足,商业模式适应性较差

对银发市场价值认知不到位:

许多企业仍然认为老年人消费能力弱,市场份额不大,投资回报率难以保障。对银发经济市场投入较少,缺乏开拓新领域的动力。

对老年群体需求缺乏精准调研:

企业对老年人的消费需求与偏好了解不足,导致产品和服务供需结构不匹配、质量偏低、市场发展不均衡。例如,养老服务业发展存在老年人服务需求无法得到满足和养老机构床位空置并存的矛盾现象。许多企业固守于医疗、养老等传统领域,对老年人的“享老”需求关注不足。

商业模式适应性差:

许多企业现有的商业模式难以满足老年人多样化、个性化的需求,例如家庭适老化改造业务需要“一户一策”的个性化、定制化服务,而企业传统规模化、标准化的商业模式难以适应这一转变。

(2) 市场规范化程度欠缺,政府监管不到位

产品和服务标准缺失:

针对银发群体的特殊需求,缺少标准化体系和市场规范,导致市场细分不足、定位模糊。

产品和服务鱼龙混杂、质量参差不齐,处于分散型、自发型、盲目型发展的状态。

中老年人群易受清仓促销、朋辈效应等营销策略影响,对产品及服务的真伪、优劣缺乏清晰认知和甄别能力。长期来看,这会降低商品预期及消费欲望。

市场监管体系不完善:

尚未形成全面、完善的法律法规、行业标准及监管体系,相关政策规范散落于老年用品、民生事业和养老产业等文件规范和发展意见中。监管缺位导致老年人权益易受侵害,对银发市场信任度不高。例如,老年保健品市场是老年人受骗的“重灾区”,老年旅游、理财等领域也是问题频发,严重损害了银发群体的消费权益。

(3) 人才储备稀缺,技术创新匮乏

人才队伍建设滞后:

银发经济人才队伍不健全,结构不合理,例如:养老护理员数量严重不足,难以满足庞大的养老市场需求。服务人员学历偏低、年龄偏大、职业培训缺乏、专业性较低。企业缺乏了解老年人社会经历、心理状态、消费预期等独特特征的专业人才,导致在挖掘其需求时出现认知盲区。

技术创新程度低:

创新动力缺失:

银发产品市场利润空间有限,多数企业研发投入不足,导致模仿抄袭之风盛行。市场上众多银发产品功能单一,与实际需求脱节。我国自主设计、自主研发和自主生产的银发产品及品牌甚少。

创新能力匮乏:

从想法到落地应用面临较大困难,例如:智能穿戴设备在技术实现上面临数据准确性、设备舒适性、预警及时性、电池续航等问题。智能家居产品面临着智能生态产业链不够完整、老年人对智能家居存在抵触性心理等问题。

创新成熟度不够:

科技产品对老年群体的设计歧视及数字鸿沟问题突出,例如:许多银发产品缺乏人性化设计,例如字体大小、按钮布局、广告弹窗、操作便捷性等。一些科技产品仅停留在字体放大、界面简化等“表层”适老化设计上,对老年人的使用习惯、操作方式及可能遇到的棘手问题等缺乏体验与深入研究。

本文由人人都是产品经理作者【鲍跃忠】,微信公众号:【鲍跃忠新零售论坛】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。