當視線中心出現黑影、線條扭曲,可能是黃斑部病變警訊,應及早檢查治療。(圖片來源/freepik)

視線開始出現扭曲、變形,或視野中央出現模糊黑影,許多人以為只是「眼睛太累」或「揉一揉就好」,殊不知這可能是黃斑部病變的警訊。

根據醫學研究,老年性黃斑部病變(Age-related Macular Degeneration, AMD)已是全球50歲以上人口失明的首要原因。台灣約每10位65歲以上長者中,就有一位罹患此病,推估患者人數高達24萬人。

然而,臨床上逾7成患者是「單眼發病」,由於另一眼視力良好,大腦會自動「補償」受損的視覺,使患者難以察覺異狀,往往延誤就醫。專家提醒,若錯過治療時機,恐導致視力永久喪失。

1成病例、9成失明...醫:濕性黃斑部病變最危險

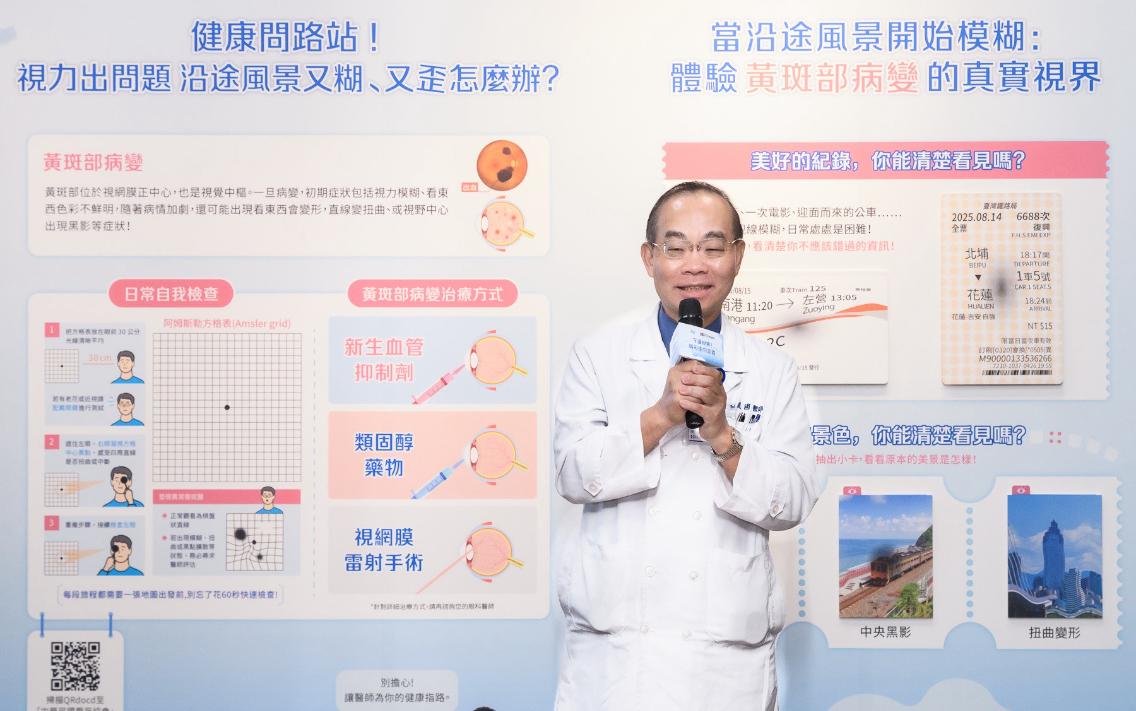

黃斑部位於視網膜中央,負責辨識細節與顏色,是影響閱讀與駕駛等精細視覺功能的關鍵。新光醫院視網膜中心主任、視網膜醫學會理事長鄭成國指出,老年性黃斑部病變可分為「乾性」與「濕性」2種類型。

「乾性黃斑部病變約占9成患者,進展緩慢,主要是因黃斑部的感光細胞逐漸退化;濕性黃斑部病變則僅佔1成病例,但卻是導致9成黃斑部病變患者失明的主因。」鄭成國表示。

他也提到,濕性病變是由於眼底出現異常新生血管,這些脆弱的血管容易滲漏血液與液體,造成黃斑部出血、水腫,視力可能在短短幾週內急遽惡化。「雖然濕性黃斑部病變比例不高,但若未及早發現與治療,視力喪失往往是不可逆的。」鄭成國示警。

單眼病變難察覺,患者誤以為沒事

根據2025年亞太視力健康調查顯示,不到3成民眾有定期進行眼部篩檢。

鄭成國指出,黃斑部病變多半從單眼開始發病,因大腦具有「融像作用」,會將雙眼影像自動整合成單一畫面,使得健康的一眼能暫時補償受損的那一眼。「這種『假象』常讓患者誤以為視力無恙,等到出現明顯視線扭曲或閱讀困難時,往往已錯過黃金治療期。」

他舉例,一名50歲男性因右眼視力驟降至0.1才就醫,檢查後發現左眼仍視力正常,因此日常完全未察覺異狀,直到某次用手遮住一眼,才驚覺視野嚴重扭曲,檢查顯示病變已持續超過半年。鄭成國表示這種案例非常常見,「單眼病變導致的延誤,是黃斑部病變最可惜、卻也最容易避免的風險。」

黃斑部病變的治療與控制

至於黃斑部病變要如何預防及治療?

鄭成國表示,目前黃斑部病變無法完全治癒,但若能及早診斷與積極治療,可顯著延緩惡化速度。他指出,對於濕性黃斑部病變,臨床上主要採取「眼內注射新生血管抑制劑」(Anti-VEGF)治療,此類藥物可抑制異常血管生成與滲漏,穩定視力甚至部分恢復清晰度。

他進一步指出,健保目前已提供最高14劑給付,減輕患者長期治療的負擔。不過最關鍵的仍是「持續治療」,「黃斑部病變是一種不可逆的疾病,即使視力暫時穩定,也不能中斷治療。只有持續追蹤、按時回診,才能最大限度維持視力。」

除了藥物治療外,鄭成國也建議患者調整生活習慣,例如戒菸、控制血壓與血脂、攝取含有葉黃素與玉米黃素的蔬菜等,以降低病變惡化的風險。

每天10秒,簡單自我檢測

「防盲的第一步,就是發現異常。」鄭成國提醒,民眾可在家中進行簡易的「單眼檢測」,每天花10秒鐘「睜一眼、閉一眼」觀察視野是否出現扭曲、變形或黑影遮蔽。若懷疑異常,應立即就醫檢查。

他提到,家中磁磚、窗框線條都是觀察工具,也可使用「阿姆斯勒方格表」(Amsler Grid)輔助檢測。方法是將格線放在眼前約30公分處,一次遮住一眼,若發現格線彎曲、缺角或中心模糊,應儘快掛號眼科。

此外,建議50歲以上民眾每年至少進行一次眼底檢查,特別是有高血壓、高血脂、糖尿病或吸菸習慣者,更屬高危險族群。

鄭成國強調,黃斑部病變的成因複雜,與年齡、遺傳、環境與生活習慣都有關,「雖然乾性病變進展緩慢,但仍可能演變為濕性病變,因此不可掉以輕心。」他也提醒,50歲以上族群若出現以下症狀,應儘早就醫檢查:

1. 看東西變形、直線變彎

2. 中心視野模糊或出現黑影

3. 顏色辨識能力下降

4. 閱讀時覺得字體缺角或斷裂

他強調,「眼睛不像其他器官,失去視力後往往無法回復。最有效的防盲方法,就是讓問題『早一步被看見』。」

眼科醫師強調,老年性黃斑部病變雖是造成失明的主要疾病之一,但它並非無法防範。關鍵在於定期檢查、早期診斷、持續治療。只要養成檢測習慣、關心自己的雙眼健康,就能讓視界更長久清晰。

更多信傳媒報導

台灣發行穩定幣? 彭金隆思考「一角度」:確有發展空間

川普扮演台灣航運股救星 美宣布對中國造船隻開徵港口費 貨櫃散裝全面上漲

顧立雄坦承海鯤號11月交艦「很大挑戰」 後續艦已先發包