台北慈濟醫院口腔顎面外科許博智主任(中)帶領跨團隊醫療小組,成功完成全球首例「一日下顎重建與即時植牙」手術。(攝影/陳稚華)

「我吃檳榔將近39年,不幸得到口腔癌第二期,剛開始我很擔心治療後顏面會整個改變,先做了一個動脈化療,效果很不好。後來碰到許醫師,沒想到治療後我的顏面完全沒有改變,別人看到也完全看不出來我是口腔癌病人!真的很感謝許醫師和團隊盡心盡力為我治療。」58歲的湯先生感性說道。

根據台灣最新癌症資料統計,口腔癌位於男性十大癌症第4位,男性發生率約為女性的10.4倍。

湯先生的主治醫師、台北慈濟醫院牙科部暨口腔顎面外科主任許博智指出,檳榔、菸、酒為口腔癌「3大危險因子」,會造成口腔黏膜慢性發炎並加速細胞病變,常見症狀包含口腔潰瘍久不癒合、牙齦或舌頭疼痛、口腔出血、張口困難等,若未及時治療,可能導致顏面缺損、咀嚼與吞嚥困難,甚至危及生命。

而口腔癌病人術後常面臨外觀變形、說話與咀嚼功能受限的挑戰,影響生活品質。許博智指出,過去治療重點多放在「切乾淨、不復發」,至於外觀修復或假牙植入,往往需等待數月甚至一年後再進行。

那麼最新口腔癌治療方式是如何呢?病人有機會在一天內完成顎骨重建與植牙嗎?

全球首例!結合3D列印與動態導航,一天完成下顎重建與植牙

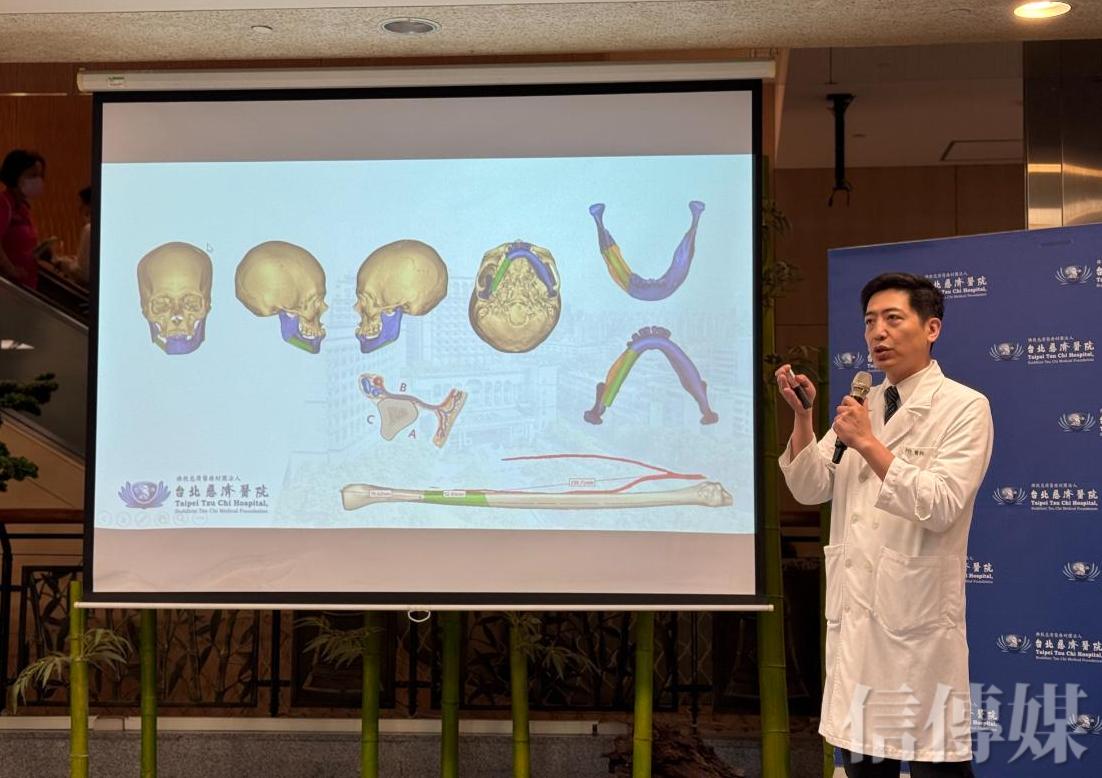

許博智先指出,當時評估湯先生腫瘤侵蝕範圍過大,必須摘除右側下顎骨及下排牙齒,並以小腿骨進行下顎骨重建與植牙。為了讓患者術後外觀及功能完整恢復,團隊運用3D列印結合「全球首例即時動態導航」技術,在一次手術中即完成重建與植牙,讓湯先生術後容貌不受影響,術後立即恢復咀嚼功能與自然外觀,寫下國際醫療新紀錄。

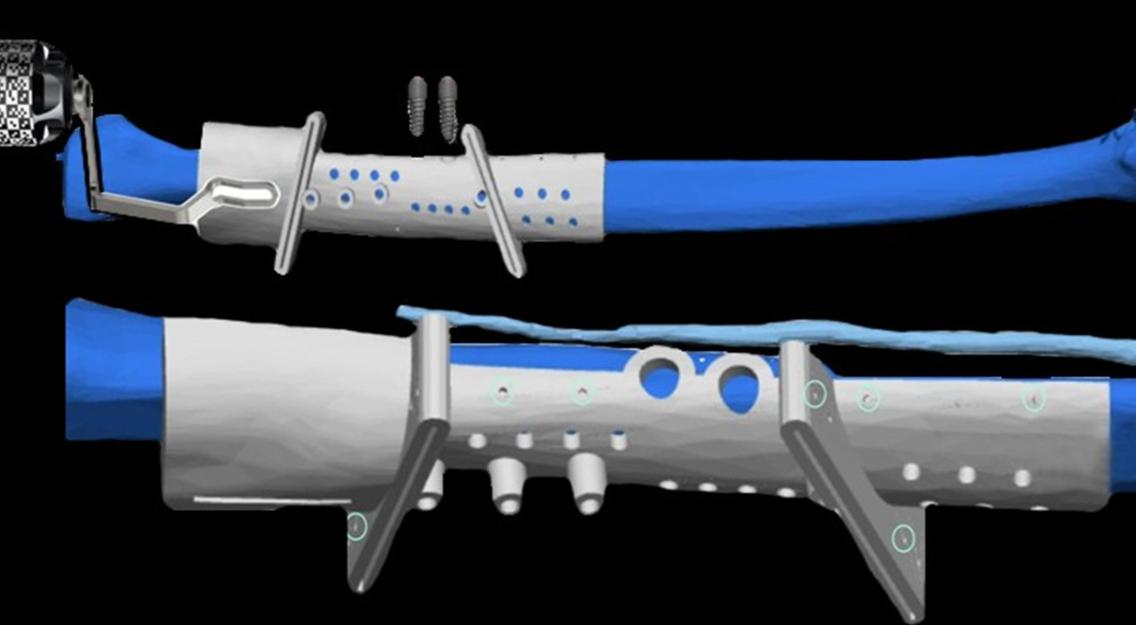

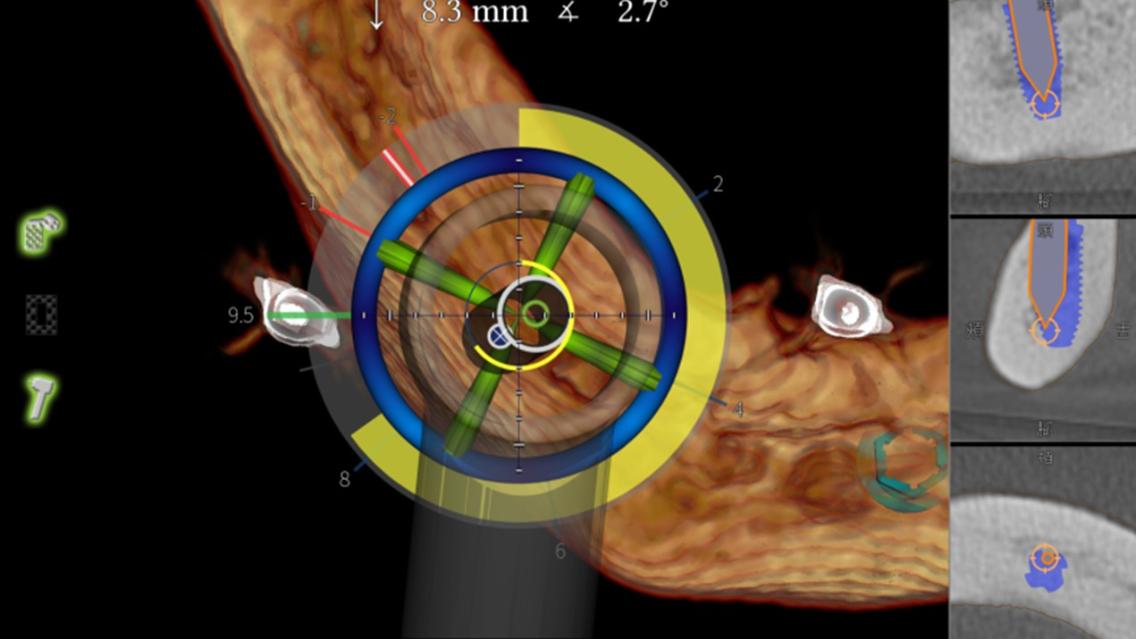

許博智進一步指出,與傳統手術最大不同的是,這項手術整合了3D列印導板、數位規劃與動態導航技術,在術前就能完整模擬切除範圍、重建骨段與假牙位置。「過程中,我們同步進行下顎骨切除與腓骨截取,並在小腿血管尚未分離時即完成植牙,確保骨塊血流供應穩定。再配合動態導航隨時校正鑽孔方向與深度,讓手術更快速、更精準。」

以往醫師必須在手術中臨時修整骨頭、調整角度,不僅耗時,也可能產生誤差。透過數位化設計,團隊能在開刀前精準掌握下顎切除邊界、血管長度、骨段角度與植體位置,術中再依電腦模擬結果精準執行,大幅提升效率與安全性。此次也是台北慈濟醫院團隊率先完成全球首例運用動態導航的「Jaw in a Day(一日顎骨重建手術)」手術。

多團隊合作,手術時間減半

許博智也強調,這項技術的突破在於全球首次將牙科導航機應用於腓骨上的即時植牙。「過去病人需在重建手術完成、傷口癒合後,再進行第二階段的植牙,如今則能在一次手術中同步完成,大幅縮短治療期,也減少因誤差導致假牙無法安裝的風險。」

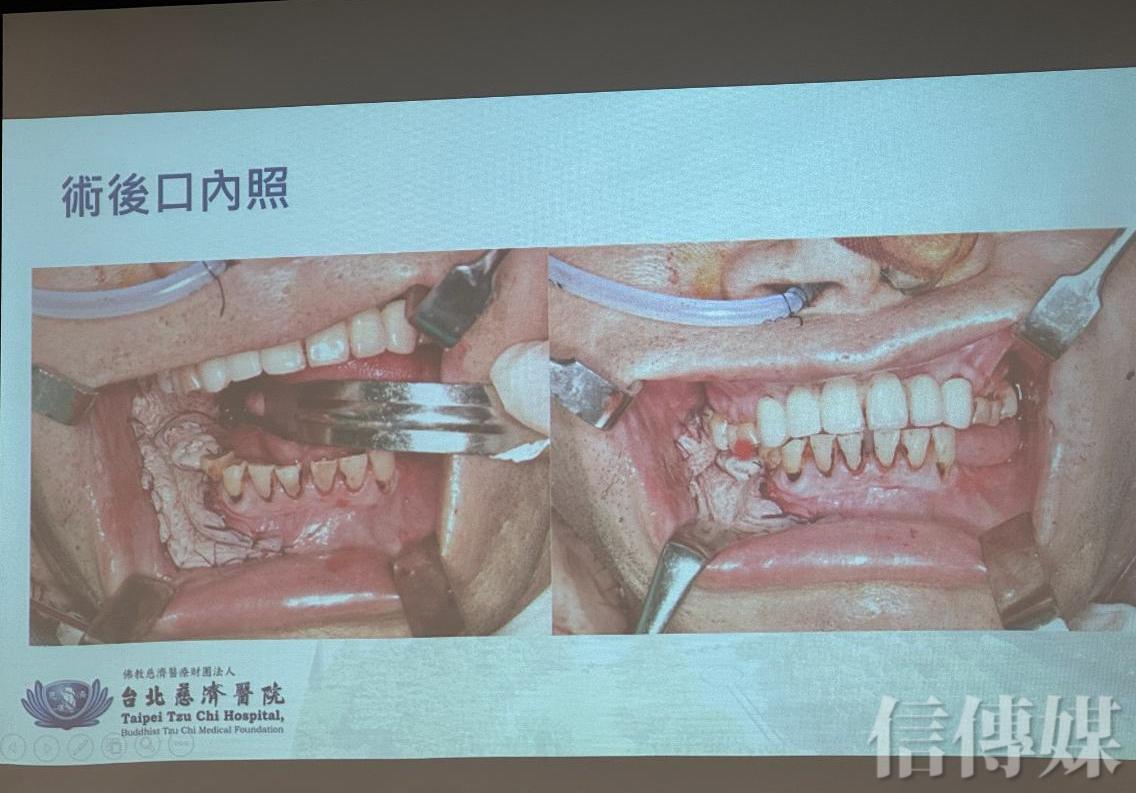

手術後的成果顯示,重建骨段與假牙位置與術前設計完全吻合,外觀恢復自然,病人術後當天即可開口、第二天能進食軟質食物,生活品質顯著提升。許博智強調,「我們不只要讓病人活下來,更要讓他活得有尊嚴、有品質。」他也補充說明,小腿有脛骨與腓骨2塊骨頭,主要支撐來自脛骨,因此取腓骨移植幾乎不會影響走路與支撐功能。

這次手術能在6至7小時內完成,關鍵在於多團隊同步作業。許博智說明,傳統的腫瘤切除與骨重建需分階段進行,常耗時10至15小時;但此次採「同步雙團隊手術」,切除與重建同時進行,加上術前的精準數位設計,使得手術時間縮短近一半。

「手術成功的背後,是整個跨領域團隊的努力,」許博智感謝口腔顎面外科、假牙醫學科、電腦工程師、牙科技師、9B護理團隊與開刀房護理人員的合作。他強調,從術前的電腦模擬、導板製作到術中導航,每一步都需要團隊高度默契與精確執行,感謝所有醫療人員的全力配合。

不只適用癌症,外傷與良性腫瘤患者也能受惠

問到若等治療完口腔癌再植牙,是否會影響整體治療成效?

許博智說明,若病人選擇分階段植牙,需等待1至2年後再進行第二次手術,期間無法正常進食與說話。「更麻煩的是,第二次手術須重新打開皮瓣尋找骨頭、修整形狀,過程中還有皮瓣壞死風險。這次的一次性手術,皮瓣厚度與假牙位置都已在術前計算完成,術後只需在門診鎖上永久假牙即可,完全不需再開刀。」

他強調,這樣的做法不僅縮短療程,也減少病人痛苦,能讓病人「一次手術就重拾生活」。

針對費用部分,許博智說明,癌症切除與骨重建手術均為健保給付,病人不需自費;但若希望同時完成植牙與假牙安裝,屬自費項目,費用約新台幣50至100萬元不等。是否進行即時植牙,由病人自主決定,「就算不選擇植牙,我們也能用3D列印技術,確保手術的精準度與品質,病人不會因此受到差別待遇。」

許博智也提到,這項技術不僅限於口腔癌患者,也可應用於車禍外傷、大範圍骨缺損、良性腫瘤切除等案例,「只要有需要重建的病人,我們都能用相同技術幫助他們恢復外觀與功能。」

「早期診斷、早期治療」是口腔癌的預後關鍵。許博智呼籲,衛福部推動的2年1次口腔黏膜篩檢,民眾應善加利用,「一旦出現口腔潰瘍久不癒合等警訊,也務必及時就醫。」

更多信傳媒報導

國慶日省思:產業發展該一昧追求高毛利率?

總統賴清德「變局中 奮起的新台灣」演說全文

軍方智庫活動驚現擁核呼聲 學者另提「核共享」以嚇阻共軍