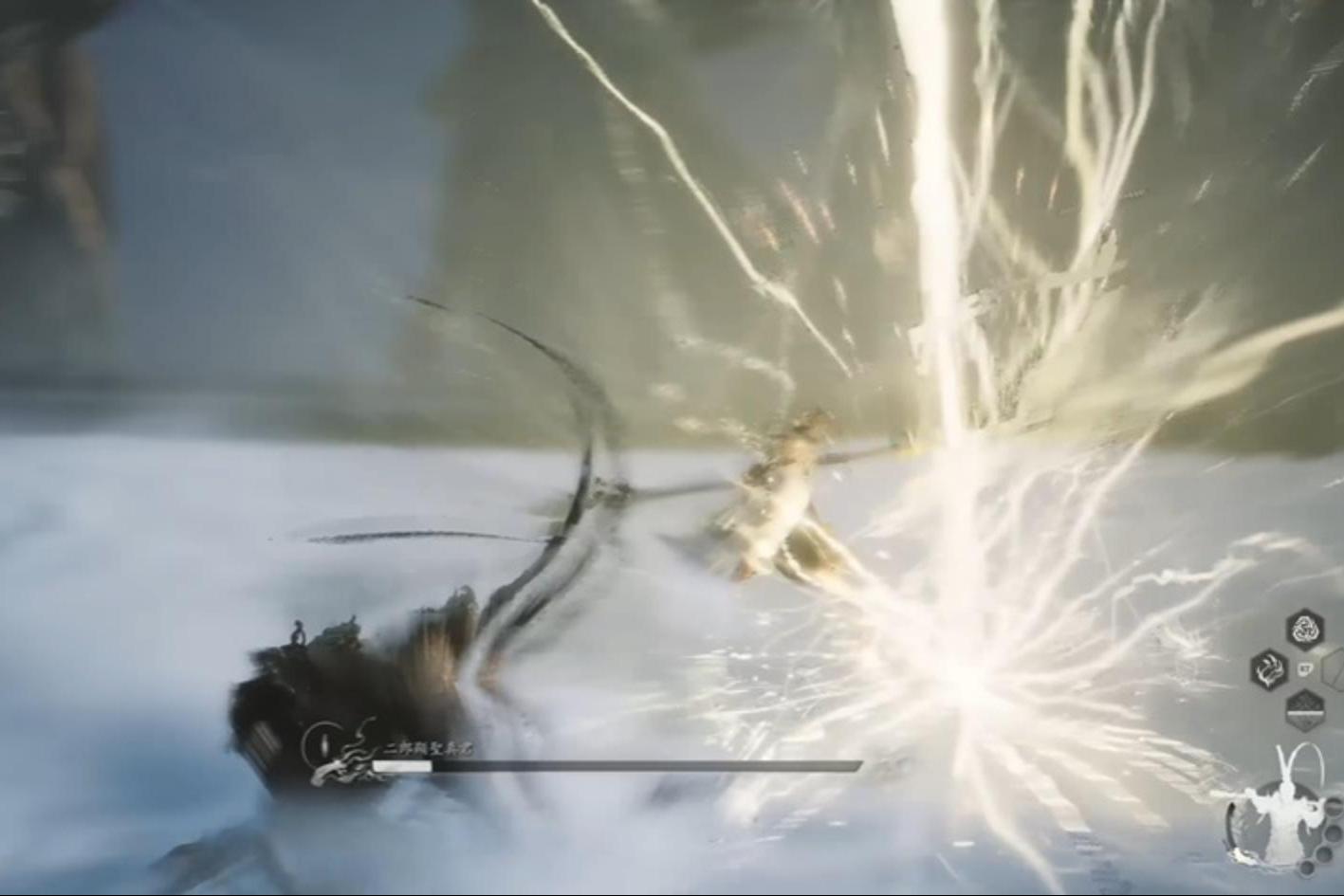

《黑悟空》讓人發現,中國也有擁抱職人精神的理想主義者,打破了以往中國內捲、功利的傳統印象。(照片來源/黑神話:悟空 劇情攻略)

中國這兩年出現所謂「現象級」的單機遊戲〈黑悟空〉、爆款的玩偶IP Labubu,不只在全球熱銷,外媒與觀察家紛紛以「展現中國文化軟實力」、「中國文創產業走向國際」、「挑戰美國文化霸權」來評價,但真是如此嗎? 本文想從軟實力與文化帝國主義的視角來分析,切勿輕忽「威權體制」監控下的影響力。

2024年8月20日全球同時上線的《黑悟空》,成為現象級遊戲,累計一年的銷售業績,已超過約 90億人民幣(約新台幣400億元)。開發者「遊戲科學」位於杭州,使用了Unreal 第五代虛幻引擎,遊戲展現流暢的戰鬥畫面,加上也位在杭州的DeepSeek、宇樹科技等AI新創爆紅,杭州成為中國最受矚目的科技創新城市之一。

黑悟空的啟示

黑悟空令人驚豔之處,是中國大陸的第一款3A遊戲─「A lot of money」、「A lot of resources」、「A lot of time」,用大量的資本、資源和時間投入,費時七年,場景與細節考究精細,讓玩家以沈浸式體驗中國山水與古建築,海外玩家甚至因遊戲,開始閱讀《西遊記》原著。

《黑悟空》讓人發現,中國也有擁抱職人精神的理想主義者,打破了以往中國內捲、功利的傳統印象。

有著尖耳、尖牙的Labubu,2019年由中國潮流玩具公司Pop Mart(泡泡瑪特)推出,受到韓國女團BLACKPINK的成員Lisa、女歌星蕾哈娜(Rihanna)、Lady Gaga、貝克漢等名流加持,公開佩戴Labubu飾品,帶來全球曝光的效應,迅速成為亞洲乃至全球的「潮玩」。

Labubu的啟示

Pop Mart預計2025年全年營收有望突破200億元人民幣(約850億台幣),Labubu玩偶占了該公司總收入三分之一以上,已經很多文章分析, Labubu成功崛起的原因,包括泡泡瑪特善於行銷,利用社群媒體與明星效應、盲盒市場的驚喜、「隱藏款」強化品牌「稀缺性」的商業操作。

還有Labubu的「不完美」美學,搞怪、淘氣和略帶叛逆的人設,讓這隻可愛公仔,容易引起年輕人的共鳴,滿足療癒市場。這要歸功於出生於香港的設計者龍家昇,因為長期荷蘭和比利時生活過,他將東西方文化、精靈造型和怪物元素融合在Labubu身上,使創作具國際美學特色。

中國軟實力的延伸?

除了〈黑悟空〉、Labubu,拜串流之賜,中國現代電影和動畫,同步翻譯成各種語言,例如《哪吒之魔童降世》和《流浪地球2》,還有各式的陸劇,成功打入國外市場,亦展現中國文化敘事的能力與先進的製作技術。

過去,中國的全球形象,會讓人想到疫情後的「戰狼外交」,孔子學院的軟實力形象,也被戳破是「中國情報機構」、「銳實力」的象徵,但這些新興的時尚風格品牌與文化商品,可以說,讓中國軟實力以多元文化創意形式,逐步擴大其國際影響力,也帶動了中國在全球文化「話語權」。

但我覺得,作為「非中國」台灣的閱聽眾,不能忽視中國各種類型的文化輸出,受到中國威權體制下的內容審批與數位監控,以及不能觸及「中國政治敏感議題」的底線,難以避免「有社會主義特色」的國家敘事,讓「文化」的價值與思維產生了扭曲與矛盾。

中國手遊在全球收入榜佔三分之一,電子遊戲全球第一

例如《黑神話:悟空》在開售前,有海外遊戲主播接到指導通知,提醒他們不要討論政治、宣傳女權主義、新冠病毒、大陸遊戲行業的監管政策,以及「抹黑中國」的言論,有玩家因此放棄直播。生成式AI DeepSeek無法回答法輪功、台獨等政治敏感性的問題。

中國手遊在全球Top 100收入榜中佔約三分之一,電子遊戲早已成為全球第一,這是中國科技的硬實力。除了中國本身擁有規模近6.79億人遊戲用戶外,騰訊旗下遊戲如《Honor of Kings》和《傳說對決》等在全球玩家群中十分受歡迎;結合中國歷史文化元素的遊戲《原神》《劍網3》等,更為中國文化帶來跨世代全球影響力。

但莫忘,中國官媒將網絡遊戲形容為「精神鴉片」,讀者還記得,2022年3月開始,中國一度不再批准網路遊戲版號,造成市場出現「版號寒冬」,數千款待審遊戲無法獲批上市,導致大量遊戲企業資金鏈斷裂甚至倒閉。這項監管,也重創騰訊股價。

雖然,中國管制對18歲以下未成年人玩線上遊戲的時間進行嚴格的限制,作為家長,也覺得這個政策蠻好的,澳洲2025年也立法通過,禁止16歲以下兒童和青少年使用社群媒體。但中國政府對言論自由的審查與審批,不僅增加企業成本與風險,同樣也會抑制創新和多樣性發展。

「中國版」的文化帝國主義

我相信,地緣政治與政治監管,會限制中國軟實力的持久影響力;被國際社會視為政治包裝,影響其真實的吸引力。

從國際傳播的角度,「左派」的全球傳播理論,主張美國的迪士尼卡通及《獅子王》《花木蘭》《阿拉丁》等等產品,利用資通訊科技傳播,輸出資本主義、個人英雄主義至全球,對輸出國進行文化宰制,造成文化同質化(homogenization),削弱或取代當地文化的自主性,就是所謂的「文化帝國主義」(cultural imperialism),當然,文化帝國主義另有文化融合與本土化(glocalization)的論證。

以陸劇為例,拜串流平台的全球化威力,包括台灣的網路有線電視台、機上盒都可以觀看,中國影集與陸劇累積驚人的獲利與影響力,《浪浪山小妖怪》累計票房突破6億人民幣(約新台幣25億元),刷新中國影史紀錄;中國歷年出品的陸劇,前十大劇集均超過上百億的網路觀看數,影響力不可小覷。

問題就出在,中國影集與陸劇,貫注了中國的史觀與意識型態,透過資通訊科技傳播,就成為了「中國版」的文化帝國主義,讓文化角力成為意識型態與政治價值的戰場。

小心:陸劇的史觀

舉例來說,凡是演到1920~1950國共內鬥時期的陸劇,國民黨一定是貪汙腐敗的壞人,共產黨一定是愛國愛民的好人,縱使有頂流帥哥王一博主演的《長風破浪》,也實在看不下去;只要是演中國從立國至今約70年的時代劇,一定對文化大革命的錯誤政策輕輕拿起,不著痕跡地輕輕放下,例如中國2012年陸劇〈人世間〉,點擊率超過百億,一群老戲骨把親情愛情的悲歡離合,演得賺人熱淚;但是劇中關於文革時,荒謬的生產大躍進、人民公社、三反五反的政策,卻用貴州的美麗風光、不離不棄的愛情來帶過,讓人搖頭之餘,不禁對導演為通過審查的功力感到佩服。

又如2025年的陸劇《軌跡》,講到蔣介石的「先安內後攘外」政策(以「剿共」為「安內」的首要手段),在台灣,歷史褒貶不一,但在中國只有一個版本,就是剿共是錯誤路線。

傳播理論中「大電視理論」(又稱「魔彈理論」或「注射模式」),主張大眾傳播媒介,尤其是電視,對受眾具有強大而直接的影響力,就像「子彈」或是打針,改變閱聽眾的想法與態度。

這就是為什麼,美國要用「國家安全」理由,抵制TikTok在美國的市場,因為中國透過「紅色演算法」推送由政府操縱的內容、假訊息,進一步干預美國公共輿論,成為全球文化戰爭的重要戰場。陸劇中傳遞「中國版」的史觀與政治價值,正如魔彈般,台灣的閱聽眾看著看著,便被「和平統一」了。

不過,從文化全球化的角度,一份遊戲、一個玩偶、一部電影或是一齣劇,能夠跨越國界,感動人心,一定具有感動人心的普世價值。例如《黑悟空》讓玩家在挑戰中滿足成就感與享受解謎的樂趣。Labubu角色的塑造,擄獲年輕世代自我情感的投射。Labubu是否能像日本的 Hello Kity、歐美的泰迪熊,日久而彌新,有待時間的考驗。就像中國的文化軟實力,是否能夠挑戰美國文化霸權,也需要時間的證明。

更多信傳媒報導

前總長李喜明出英文版臺灣的勝算 呼應川普政策及破兆元國防特別預算

美國媒體看好台積電業績明年可能再衝一波

新竹市勇奪台灣傑出永續治理首長獎及6項台灣永續行動獎