多年前,我在郡监狱里偶然读到一首狄兰·托马斯的诗,当时我并不完全理解。诗中写道:“不要温顺地走进那个良夜……怒吼吧,怒吼吧,对抗光明的消逝。”

我喜欢这首诗的韵律和紧迫感。但我当时还不明白,在“野兽腹中”发出怒吼究竟意味着什么。

而我很快就会明白。

当教育不足以解决问题时

我在新泽西州卡尼市哈德逊县惩教中心被单独监禁期间开始学习法律。25岁时,我受过良好的教育,精明能干,游历广泛,博览群书,并且拥有一家成功的手机和笔记本电脑销售公司。即便如此,我仍然听不懂法庭上的术语。那听起来就像一种奇怪的语言,而其他人却能流利地说出来。我问了我的律师一些问题,但我没有继续追问。我当时仍是新手,并且信任他们。

这是一个至今仍让我耿耿于怀的错误。如果我早知道我现在所知道的一切,我就会在法庭上坚持采用不同的策略来为我辩护。如果我那样做了,我相信我就不会被判处两个连续的无期徒刑——150年监禁。

你看,这个体制想让你乖乖听话,闭嘴、顺从。但你的每一个失误都会像绞索一样悬在你的脖子上。如果你的律师让你失望了,而你试图上诉,法院的出发点就会是“合理的庭审策略”,这意味着他们认为辩护律师一开始就做得很好。

走进法律图书馆:没有救世主,只有策略

2005年,我被关进新泽西州特伦顿的州立监狱(NJSP)时,一位老囚犯告诉我:“你的任务就是别惹麻烦,好好活下去,为自己的人生而战。没有救世主。去法律图书馆学习吧。”

于是,我加入了囚犯法律协会(ILA),一个由囚犯运营的法律助理组织。他们培训了我,让我成为了一名未取得资格认证的法律助理。

加入该协会后不久,我便开始了自己的法律斗争,并帮助其他囚犯。我的第一个胜利是一份程序性动议,帮助一位狱友重返法庭。那份记忆至今仍像奖杯一样珍藏在我心中。帮助他人让我觉得一切奋斗都是值得的。

另一场胜利则来自联邦人身保护令法庭,当时我想挑战对我的定罪。我的申请被驳回了。但我没有放弃。我相信我的研究。我提交了申请。最终我赢了。结果并未维持,请愿书在后来被驳回。但这场短暂的胜利意义重大:我们可以发动反击。

铁窗背后的隐秘抵抗

这就是自行诉讼者的生活——“pro se”在拉丁语中意为“为自己”,即在法庭上为自己辩护的人。自行担任法律顾问很难成为一种选择;更多时候,这是一种无奈之举。我聘请了自己的律师,州政府为我的审判和首次上诉指派了第二位律师。之后,我就只能靠自己了。我负担不起进一步的法律代理费用。而且,我绝非个例。

每年,被监禁者都会提交数万份自行诉讼动议。美国法院在2000年至2019年期间的数据显示,在囚犯提出的法律挑战中,91%都在自行诉讼。

这并非新鲜事。在20世纪90年代中期,司法统计局的一份报告显示,在当时的州立监狱囚犯提交的联邦人身保护令申请中,93%都是自行辩护。

这些数字印证了我们在狱中看到的情况:法律援助几乎在第一次上诉后就结束了,之后我们就只能靠自己,缺乏培训,资源有限,而且面临着重重阻碍。

来自法律底层的声音

以52岁的波多黎各人马丁·罗布尔斯为例,他已经在狱中度过了近30年时间。一旦失去了指定的律师,马丁就自己负责上诉。“法院不遵守自己的规则”,他告诉我,“他们不像对待我们那样追究检察官的责任。我们仅仅因为迟到一小时就会被驳回上诉,而检察官呢?他们却拥有无限的自由裁量权。”

法院对囚犯在与律师助理沟通或查阅案例法准备法律文书时所面临的困难漠不关心。进入法律图书馆进行所有这些工作都受到限制。我们必须申请通行证才能在监舍每周轮换期间进入图书馆,但通行证数量有限,有时我们甚至要等上好几个星期才能进去。法院经常给囚犯设定根本无法完成的最后期限,却丝毫不考虑监狱的限制。例如,我的一个朋友被要求在一个月内提交一份法律文书,但由于他手臂打着石膏,并且在此期间他被禁止进入监狱图书馆,这简直太荒谬了。他曾考虑过将其作为可能的武器。但由于无法使用图书馆,他无法获得律师助理的帮助,无法查阅法律参考书籍,也无法使用电脑撰写诉状。截止日期已过,他写信给法官说明自己的困境,但却没有获得延期。

马丁将他的愤怒转化为了积极的行动。“我将在新泽西州警局开设第一门西班牙语法律课程”。

“这是自愿的。我这样做是为了人民。我厌倦了他们被人占便宜。”

当金钱买不到保护时

39岁的卡什夫·哈桑拥有硕士学位,并且聘请了私人律师。他说,“我把钱砸在律师身上,以为自己万事大吉”,“但我却被人操纵和陷害了。我没有及早反抗。”

最终,卡什夫开始自学法律书籍,并掌控了自己的未来。他说,“我取得的第一个胜利是在县监狱成功申请保释”。

“如果你不抗争,就没人会替你抗争。如果你知道自己在做什么,自行辩护是行得通的。但法院却把我们当业余人士看待,好像我们无关紧要。”

一位没有准备辩护的律师

47岁的汤米·科斯科维奇在高中时被捕。“我的律师嘲笑我”,他回忆道,“他说公设辩护人办公室给他的报酬太少,所以他没有准备为我辩护。当我拒绝签署认罪协议时,他说,‘我根本没准备为你辩护’。”

汤米的所有上诉都被驳回了,但他现在正在寻求仅剩的两条路:推翻判决和申请减刑。他还通过新泽西州新推出的减刑计划申请了减刑。

在整个过程中,汤米学会了识别法律问题。“有时候,只有在你自行辩护之后,法院才会认真对待你的问题”,他说,“这就是‘州诉科默案’的由来。”

在詹姆斯·科默17岁时,因与另外两人在2000年实施多起持械抢劫而被判犯有重罪谋杀罪及其他罪行。他被判处监禁至85岁。他很可能会死在狱中,但他与律师一起将案件上诉至新泽西州最高法院,并最终获得改判。在服刑25年后,他于10月获释。

马丁、卡什夫和汤米的经历反映了许多身陷囹圄之人早已明白的道理:这套体系并非为伸张正义而建,而是为了定罪而建。一旦你的首次上诉失败,你就只能靠自己了。

你所犯的每一个错误都会受到惩罚。你的每一个失误都会被用来将你关得更紧。

法律之战也是一场道德之战

即便如此,我们依然抗争。我们在摇曳的灯光下,坐在破旧的椅子上写作。我们教别人如何提交动议、如何解读判例法以及如何理解法律术语。

就我而言,我正在准备一份动议,要求进行基因检测以证明我的清白,以及一份要求撤销对我的判决的替代动议。但新泽西州最高法院还有几起案件正在审理中,而这些案件可能会对我的案子有所帮助,所以我正在等待结果。

因为我们不会沉默。

我们不会温顺地走进那良夜。

我们愤怒——反抗冤假错案、冷漠的法庭,以及一个希望我们放弃的制度。

即使无人关注,我们依然愤怒。

即使无人相信,我们依然愤怒。

即使胜利微不足道,我们依然愤怒。

毕竟,愤怒是行动起来的希望。

这是关于囚犯如何通过法律、狱中斗争和来之不易的教育来对抗美国司法系统的三篇系列报道当中的第一篇。

塔里克·马库布尔(Tariq MaQbool)是新泽西州立监狱(NJSP)的一名囚犯,自2005年以来,他一直被关押在那里。他曾为包括半岛电视台英文频道在内的多家媒体撰稿,以讲述单独监禁所带来的创伤(他总共被单独监禁了两年多的时间),以及他作为一名穆斯林囚犯而在美国监狱内经历的事情。

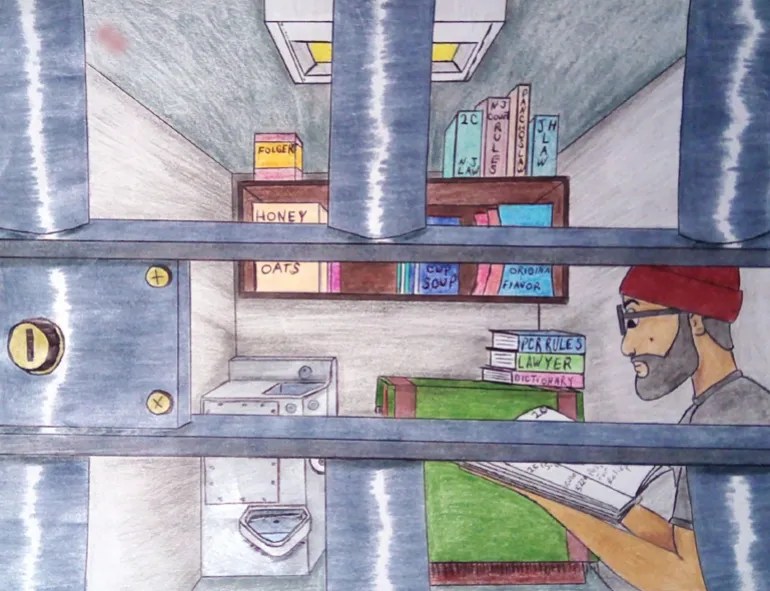

马丁·罗布尔斯(Martin Robles)也是新泽西州立监狱内的一名囚犯。文中的这些插图是他用铅笔和彩色铅笔绘制的。由于美术用品有限,罗布尔斯使用折叠的卫生纸来混合颜料,以调出不同的颜色。